チョウ <蝶>

上はカラスアゲハ、手前がモンキアゲハ。

内湾にて・・・塩水!

モンキアゲハ <紋黄揚羽>

クサギの花が好きなのでしょうか・・・道沿いに転々と並ぶクサギの木を順番に回って飛んでました。

蝶の中でも大型と言うのもあり、持つと意外と羽は丈夫で羽ばたく力が強いです。

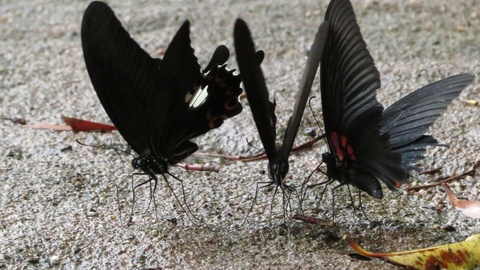

左と中央はモンキアゲハ、右はナガサキアゲハ。

左と中央はモンキアゲハ、右はナガサキアゲハ。

汽水の湖の湖岸にて・・・10秒程度の間隔でちょろちょろちょろ〜♪ 湿っているだけの石のどこにこれだけの水分が!?

ナガサキアゲハ。

温暖化によって生息域が北上しているようです。

初めて見た! そして初めてそんな蝶が居いると知った♪

クロアゲハとカラスアゲハ。

クロアゲハ <黒揚羽>

ジャコウアゲハやオナガアゲハと違い、後翅の尾が短いです。

オナガアゲハ <尾長揚羽>

毒を持つジャコウアゲハに似せているとも言われます。

後翅に赤い円形の模様があります。

カラスアゲハのメス。 翅の裏側が見れなかったのでやや疑問形・・・ミヤマカラスアゲハのメスかも!?

カラスアゲハ <烏揚羽>

青い部分は見る角度により微妙に色が変わる・・・タマムシの様に、この色も構造色です。

せっかく美しいのですが、岩肌を流れる湧き水をずっと飲み続けながら・・・

お尻からオシッコを垂れ流し・・・失礼! 聖水か・・・

明るく派手なキアゲハも好きですが、何とも言えない美しいブルーのカラスアゲハも好きです。

ミヤマカラスアゲハ <深山烏揚羽>

緑色がかった青〜コバルトブルーまで・・・まるで宝石の様な美しさ・・・

ジャコウアゲハ <麝香揚羽>

5月下旬、あちこちで見掛けました。

5月下旬。

6月上旬。

これは斬新な撮影角度・・・なんて。

ブルーのラインと曲線が綺麗です。

手前から光が当たるとブルーがくすんでしまい、逆光だと綺麗に撮れない・・・

写真は顔には僅かに光が差し、翅は影になりやや透き通る感がでました。

チョウ自体は飛んでいてブレてますが、このブルーのラインがヒラヒラと・・・

このブルーが綺麗なのです。

山道ですが、この周辺だけ舗装されているのです・・・それはさておき・・・

何故か4匹が連なってヒラヒラしながら、何故かこちらに近づいて・・・

カメラをとっさに構えたのですが、ヒラヒラと動きまくっているので、ピントが合わない!!

地面にピントを合わせてから、蝶にカメラを向けて・・・って、こっちに向かって来ていたので、すでにピントよりも近い!! ・・・な

んて、わちゃわちゃしている間に、目の前を通り過ぎ・・・高い木の上の方へ去ってしまいました・・・

・・・と、言う分けで、近く&なんとか見れる写真が上のもの・・・こんなの初めて見ました。

アオスジアゲハ <青条揚羽>

羽の青い(青緑)部分は、ステンドグラスのように光を通します。

ドット絵のような・・・一つ一つの点が小さな鱗粉です。

キアゲハ <黄揚羽>

黄色い大きいチョウは全部アゲハチョウと呼んでました・・・

写真の固体は、かなり羽が痛んでます・・・何かに襲われたのでしょうか・・・

山中では珍しい・・・

オス(写真左)の求愛行動。

気を引くために背中側をメスに見てもらいたいのですが、翅が当たってボロボロ・・・ここまで強引だと・・・人だったら訴えられるレベ

ル♪

ナミアゲハ <並揚羽>

最もポピュラーなアゲハチョウです。

ナミアゲハ:前翅の前側付け根付近に黒いスジが何本もある。

キアゲハ:同じ場所に、黒いスジが無い。

※この模様の違いは、表側も裏側も同じです。

2020年4月16日。初めて出会った時。

2024年4月14日。

2025年4月3日。

ギフチョウ。

スプリングエフェメラルとも呼ばれる春の短い間だけ見られるチョウです。

ヒヨドリバナとアサギマダラ。

顔の前部分が小さな手の様に開いて動いた時は、少しビックリしました・・・

アサギマダラ <浅黄斑蝶>

この蝶は、長距離の大移動を行っていることがわかってきました。

日本で産まれた固体は、秋になると沖縄や台湾、中国まで2,000キロも南方へ飛んで行き・・・そこで繁殖して産まれた固体は、春に

なると日本へ飛んでくるそうです。

※この蝶は毒を持っています・・・幼虫の時はガガイモ科の植物を食べ、成虫は、ヒヨドリバナ、フジバカマなどの蜜を吸います。どれも

毒性のある植

物です。ただ、人間が食べると危険などと言う記事は今まで見たことが無いので、大量に食べなければ問題ないと思われます。実際、何匹

か食べましたが、体調 に変化はありませんでした。

4月上旬。

5月上旬。

6月上旬。

7月中旬。こちらは雨宿り中。

8月下旬。キタキチョウ。

9月上旬。交尾中。下のチョウはお尻だけでぶら下がってます・・・

10月上旬。

10月中旬。

キタキチョウ <北黄蝶>

子供の頃、黄色いこのサイズのチョウは全部モンキチョウと呼んでました・・・

これは、紋(黒点)がないので、ただのキチョウ。

小さく捕まえるのが大変なので食用には不向きか・・・

ツマグロキチョウ。

2019年、何となく・・・ただ撮ってみただけ・・・でしたが、なんと初!

キタキチョウは良く見掛けますが、このツマグロキチョウは数が減っているようです。

モン“キ”チョウとの名前ですが、白バージョンもいたとは♪

モンキチョウ <紋黄蝶>

モンシロチョウ同様に身近に見かける蝶です。

スジグロシロチョウ <筋黒白蝶>

モンキチョウ同様・・・こんな感じのチョウは全部、モンシロチョウと呼んでました・・・これは、紋(黒点)が無いので、モンシロチョ

ウではありません・・・

スジグロシロチョウ、ヤマトスジグロシロチョウ、エゾスジグロシロチョウなどが存在します。

逆光で。

モンシロチョウ <紋粉蝶・紋白蝶>

紋が白い蝶では無く・・・紋のあるシロチョウです。

幼虫はキャベツを良く食害します・・・キャベツを無農薬で育てるのは難しいようです。

※スジグロシロチョウとモンシロチョウは、識別が非常に困難な個体もあるようです・・・まちがっているものもあるかも!?

3連チャン。なぜかここに集まって・・・

ツマキチョウ。

春にだけ見られる蝶です。

この不思議な模様・・・汚い!? よく見る程に・・・渋い・・・渋過ぎる。

この模様のように・・・緑の混ざる明るい場所が好みでしょうか!?

白い点列が交互・・・オオチャバネセセリ!とは早合点。

点列の並びと後翅後端との角度が強く、ハの字型の場合はイチモンジセセリです。

2匹が偶然雨宿りしているのかと思ったのですが、左は小刻みに羽を震わせ、右は頭を右に左に・・・ダンスの様に動いてました。雌雄で

しょうか。

光の加減でこんな色にも♪

翅を寝かせて折りたたむ事もあるのでしょうか・・・

特徴は間違いなくイチモンジセセリですが、翅が長くデカかったのです。

顔の前で逆立っている毛は何!?

ネットを検索しても見つからず・・・口を収納した後、この毛でフタをするのか!?

イチモンジセセリ <一文字?>

セセリチョウの仲間はどれも良く似ているのですが、イチモンジセセリの特徴は、後翅の白点が一列に揃っている事です。

普通のチョウがプロペラ機なら、セセリチョウはジェット機の様に、高速で飛びます・・・見た目も、体の割りに羽は小さくジェット機に

似てます・・・

チャバネセセリ

分かれば簡単・・・こんな見た目は全てイチモンジセセリに見えてました・・・

こちらは肝心の“一文字”がありません。

チャバネセセリは小さな白点が並びます。白点の無い個体もあります。

オオチャバネセセリ。

イチモンジセセリに似ていますが、後翅の白い点列が真っ直ぐではなくジグザグ、そしてその点列と後翅の縁は平行に近い(イチモンジセ

セリは“ハ”の字型に近い)んです。

コチャバネセセリ。

翅に黒いスジ模様があります。

ダイミョウセセリ <大名?>

こんな黒いセセリチョウが居るとは知りませんでした・・・

この固体は小さかったです。同じ種!?

キマダラセセリ <黄斑?>

見慣れないセセリチョウはかっこ良く見えます・・・

ヒメキマダラセセリ

4月上旬。

4月下旬。春型。

8月下旬。夏型。

夏になるほど白い筋が薄くなります。

ギンイチモンジセセリ <銀一文字?>

これは5月上旬・・・標高のやや高い場所にて。

ミヤマセセリ。

3月下旬から4月にだけ見られるチョウです。

とても縄張り意識が強いようで、別種類の蝶でも通りかかっただけで追い払い・・・そしてまた戻ってくる・・・そんな動作をずっと繰り

返していました。

7月上旬。後翅の白い班が不思議。ネットを検索しても見つからず。

7月下旬。山の中、あちこちで見掛けました。

9月下旬。表面はやや地味・・・

ホソバセセリ <細羽?>

口を伸ばして遠くの花の蜜も♪

アオバセセリ。

図鑑で見掛けていた不思議な色のセセリチョウ・・・いつか・・・と思っていたのがやっと!

とてもせわしなくウツギの花を飛び回ったら、あっという間に何処かへ・・・

4月上旬。

春型。

4月中旬。

6月上旬。

6月中旬。

春と夏の中間の型。

6月下旬。

夏型。

7月上旬。

7月下旬。

自分から見て、ベニシジミが逆光になった時、翅の輪郭が綺麗なブルーだったので、撮影を始めたのですがそれ以降、ブルーに輝か

ず・・・この写真でも僅かに分かるでしょうか・・・

見つけた時は、もっと綺麗なブルーだったのです・・・ネットを検索してもそのような情報は見つからず・・・不思議。

8月上旬。

ベニシジミ <紅小灰蝶>

身近で良く見かける小さなチョウです。

春先に羽化した固体は明るいオレンジ色ですが、夏近くに羽化するほどだんだん黒っぽくなります。

3月下旬。

5月下旬。

6月下旬。

ルリシジミ <瑠璃小灰蝶>

瑠璃色が綺麗です・・・未だ撮れてない・・・

8月下旬。山の中・・・小さなシジミチョウ。青い色が綺麗・・・

同定のために拡大したのでボケてますが、種不明でした・・・とりあえず、ルリシジミの仲間です。

表側の黒い縁取りからメスと思います。肝心の裏側は・・・後翅下側にある紋が離れていれば普通のルリシジミなのですが、完全に繋がっ

ている・・・

ヤマトシジミ <大和小灰蝶>

羽を開いた状態を見掛けません・・・

2017年。 山の中の渓流にて。

サツマシジミ <薩摩小灰蝶>

3月下旬。

5月下旬。

6月中旬。

9月上旬。卵を産んでました。

ツバメシジミ <燕小灰蝶>

後翅にオレンジ色の部分があります。

また後翅に突起があるので“ツバメ”の名が付いたそうです。

良く見掛けるシジミチョウよりもひと回り小さかったです。

9月下旬。

3兄弟。1匹のメスに

2匹のオスがまとわり付いてました・・・

この個体は波模様が特殊♪

10月上旬。

10月中旬。

10月下旬。

11月上旬。

風が強かったので、草陰で日向ぼっこしてました。

この時期になるとボロボロの個体が多い・・・生存競争は厳しいのです・・・

11月中旬。

ウラナミシジミ

ミヤマシジミ。

河川敷に生息し、コマツナギを食草としているのですが、数が減っている蝶です。

ミズイロオナガシジミ

2月中旬。

5月中旬。やっと撮れたのですが、色がくすんでます・・・

5月末。2020年、恐らく角度による色でしょう・・・

6月上旬。

7月上旬。

8月下旬。

11月上旬。滅多に見られない翅を広げた状態の撮影に成功!!

12月下旬。角度によって、7色が見えました。

ムラサキシジミ <紫小灰蝶>

とても綺麗なのですが、高速で飛んできたかと思ったら、すぐに何処かへ・・・いつもすれ違ってました。

飛んでいると綺麗なのですが、止まっている時は羽を閉じてしまいます・・・

ムラサキツバメ。

セセリチョウやシジミチョウに比べて、少し大きな蝶♪

なんだなんだ!? そ〜っと近づいてよく見たら、シジミチョウに似てる・・・けど、デカイ♪

調べたら、ムラサキシジミに良く似たムラサキツバメでした。

翅を開くと綺麗なブルーだったようで、見たかった♪

3月中旬。

オス。

メス。表面も銀白色です。

ウラギンシジミ <裏銀小灰蝶>

手足が太くて短く・・・ちょっとモコモコした感じがぬいぐるみのよう・・・可愛い・・・

6月中旬。

ウラキンシジミ <裏金小灰蝶>

コツバメ。

太陽の光を全身で受け止めようと、翅を太陽の方向へ傾けてました。

5月中旬。

ウラゴマダラシジミ。

良く見るシジミチョウよりもひとまわり大きかったので、初めて見るチョウだと一目瞭然でした♪

7月上旬。

トラフシジミ。

風が強く、翅を広げてくれませんでした。

7月1日。

7月7日。

メスアカミドリシジミ。

中央がメスで、両脇からオスが♪

7月中旬。

9月上旬。

10月下旬。

11月中旬。

キタテハ <黄立羽>

最初の写真に写っている植物・・・幼虫はカナムグラを食べて育ちます。

アカタテハ <赤立羽>

色の組み合わせ・バランスが良く、綺麗なので好きな蝶です。

羽の裏側は複雑な網目模様です。

パッと見では、何処にいるのか分からない・・・

ヒメアカタテハ。

アカタテハの後翅は褐色の部分が多いのですが、ヒメアカタテハは模様の部分が広いのです。

とても綺麗です。

綺麗なブルーのラインがとても薄い固体。

樹液に集まって来ていたもの。暗かったのでフラッシュを焚きました。

12月31日。 顔の高さに倒木が横たわり・・・その幹の下側に居ました。

ルリタテハ

3月下旬。無事越冬した固体。ボロボロで翅の周辺部が無くなってます・・・

温まった小道で体を温めてました。

4月上旬。

5月下旬。残念ながらガードレールにて・・・

5月下旬。

ヒオドシチョウ <緋縅蝶>

開いた状態と閉じた状態では、とても同じチョウとは思えないです。

羽の裏側は地味ですが、良く見るととても緻密で複雑な模様になっています。

ヒメジャノメ。

下の羽にある大きな目玉模様の上にある目玉模様の数が、3つであればヒメジャノメ、4つあればコジャノメ。

ただし、4つあっても3つ目よりも小さければヒメジャノメとする本もあります。

白いラインが直線的な所もヒメジャノメの特徴のひとつです。

色が濃く、視界の隅を横切った時は黒いチョウだと思いました。

樹液に集まってきた所。

4つ目がハッキリして3つ目より大きいです。

この個体は白いラインがかなり直線に近い! ですが、上記、眼状紋の特徴や、白いラインが青味を帯びるなどから総合すると・・・やは

りコジャノメでしょう・・・

コジャノメ <小蛇目>

後翅・・・写真では下側の翅、上から3番目と4番目の丸い紋の大きさで判断します。

2019年。 葦毛湿原にて。

看板にヒメヒカゲと言う蝶が見られるとか・・・あれか!? で、撮っただけ!!

2024年。メス。静岡県唯一の生息場所にて。

2024年。オス。静岡県唯一の生息場所にて。

2024年。メス。草の間にて。静岡県唯一の生息場所にて。

2025年、葦毛湿原にて。それなりに広い湿原ですが、ヒメヒカゲが集まる場所があり、そこでは多くの個体が見られました。

ヒメヒカゲ。

交尾。

ヒメウラナミジャノメ <姫裏波蛇目>

翅の裏側に波模様があります・・・だからウラナミ・・・

後翅の目玉模様が3つはウラナミジャノメ、5つ以上の場合はヒメウラナミジャノメです。

ジャノメチョウ

樹液を吸いに来ました

ヒカゲチョウ <日陰蝶>

ジャノメチョウの仲間は、目玉の数や、大きい目玉が何番目にあるか・・・などで判断します。

前翅に目玉模様が3つ・・・クロヒカゲモドキ!?

3つ目の模様は消えそうな感じ・・・雰囲気からクロヒカゲとしました。

クロヒカゲ <黒日陰>

ヒカゲチョウにとても良く似てます。

後翅の褐色のラインがヒカゲチョウよりも曲線的、前翅中央に2本の褐色のラインがあり、中が白っぽい色。

クロヒカゲモドキ <黒日陰擬>

撮影時はただのヒカゲチョウだと思って適当に・・・撮った写真も破棄する前に一応確認・・・私の住む地域では分かりませんが、一部地

域では絶滅危惧種に指定されているチョウでした・・・

前翅の目玉模様が3つです。3つ目も大きくハッキリしてます。

サトキマダラ <里黄斑日陰>

良く似た種にヤマキマダラヒカゲがあります。

こちらもサトキマダラヒカゲか!?

ヤマキマダラヒカゲの特徴もありますが、サトキマダラヒカゲの特徴のほうが多い気がします・・・総合的に判断します。

パッと見では何処にいるのか分かりません・・・

サトキマダラヒカゲの可能性が高い個体・・・

これはヤマキマダラヒカゲだろうか・・・

サトキマダラヒカゲ!?

サトキマダラヒカゲ!?

サトキマダラヒカゲ!?

ヤマキマダラヒカゲか?

サトキマダラヒカゲ?

サトキマダラヒカゲとヤマキマダラヒカゲは翅の模様で見分ける事ができるのですが、微妙・・・

ネットを検索すると色々な判断方法が見つかりますが、全てに当てはまるものは・・・ない!!

後羽の丸い紋が4つのものもいました。1つ上の固体は5つ。

オス。

メス。

オス。

交尾中。

産卵。

メス。

ツマグロヒョウモン <褄黒豹紋>

羽の表側、後端周辺が黒いです・・・“ツマグロ”です。

羽の裏側が凄く綺麗です・・・ゴージャス・・・

このチョウも生息域が北上してます。

羽の表側からみると上のツマグロヒョウモンに似てますが、裏側が全然違います。

ウラギンスジヒョウモンだと思っていたのですが、詳しい図鑑を手に入れて調べたらメスグロヒョウモンのオスでした。

名前の通り・・・こちらはメスです。

メスグロヒョウモン <雌黒豹紋>

ウラギンスジヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、メスグロヒョウモンはとても良く似ています。

メス。

オス。

ミドリヒョウモン

良く似ている種がいくつもあるので、いつも迷います・・・

2020年にして初めて!! この綺麗な色を見る事ができました。

光りの角度によってこの様な紫色になるのです・・・

時々、翅を少し動かすと、右の翅のような茶色い翅に見えました。

河原をあるいていたら、急に蝶が何匹もヒラヒラと舞い上がり・・・ふと見たら・・・

1本のヤナギの木にコムラサキが何匹も留っていたのです。

クロコムラサキとも呼ばれる黒化型の個体。

コムラサキ

オスはとても綺麗な紫色になります。いつか見てみたい・・・

イチモンジチョウ <一文字蝶>

白色の帯が1本なのでイチモンジ。

アサマイチモンジと良く似ていますが、羽の白い帯の上にある白い紋が、無いもしくは不明瞭なのがイチモンジチョウ、アサマイチモンジ

ではハッキリしてます。

また、白色の白い帯がイチモンジチョウでは途切れる感じになります。

羽ばたく回数が少なく、上手に滑空飛行するのでパラグライダーの様です。

幼虫はスイカズラなどを食べて育ちます。

アサマイチモンジ。

こちらはイチモンジチョウよりも数が少ないアサマイチモンジです。

目立つ白黒のストライプ・・・木洩れ日の差す河原で見掛けた時は、地面に降り立つたびに見失ってしまうほど周りの景色に溶け込んでま

した。

光の加減によって、色合いが少し変化します。

コミスジ <小三條・小三筋>

白色の帯が3本なのでミスジ。

ミスジチョウには、コミスジ、ホシミスジ、ミスジチョウ、オオミスジが居ます。

7月中旬。夏型。

春型は模様が全然違います。

サカハチチョウ <逆八蝶>

夏型はイチモンジチョウにやや似ていますが、赤い紋があるのでわかります。

7月中旬、あちこちで見かけました。

イシガケチョウ <石崖蝶>

2023年。図鑑でしか見た事がなかった蝶!! こんな蝶に出会えるなんて♪

4月上旬。

4月中旬。

7月上旬。

樹液に集まるクロコノマチョウの他、スズメバチとアブ。

8月下旬。

10月上旬。

11月下旬。

クロコノマチョウ <黒木間蝶>

温暖化により生息域が北上しているようです。

季節により翅の色が異なります。

山の中、枯れ葉の景色に溶け込むと見失ってしまいます。

クヌギの樹液に集まってました。

カナブンにはかなわないので、オレンジ色の口を伸ばしてそっと横から・・・

ゴマダラチョウ <胡麻斑蝶>

アカボシゴマダラ。

2021年、初めて見ました。

国内では鹿児島に生息するはず・・・どうやら、中国から人為的に持ち込まれ、各地で繁殖しているようです・・・

スミナガシ。

地味な感じですが、良く見ると、とても綺麗♪

3月上旬。

3月中旬。

3月下旬。無事越冬した個体。

7月下旬。

テングチョウ。

顔の前になが〜い部分が・・・面白い形のチョウです。

蝶。

日本には250種ほどが存在します。

食材とする場合は、大きく見えても体しか食べる部分が無いので以外と小さい・・・一箇所に大量に群れている事が無いので、蝶だけを探

し回っても収穫は少ない・・・など、手に入れば幸運と言う程度でしょうか。

ただ、幼虫は近くに何匹かまとまって見つかる、意外と美味しい、手で簡単に捕獲できる・・・など、良い点があります。

メス、オス、メスの並びとなってます・・・メスはお腹が大きく濃厚な風味。

花の蜜を吸うためか、僅かに花の香りも・・・バッタよりも虫臭さは少ないです。

写真では羽付きですが、食べるときは羽を取りました。

見た目はあまり変わりませんが、十分火が通ってます。

火が通るとお腹がやや硬くなります。

オナガアゲハ(メス)、キアゲハ、ナミアゲハ。

モンキアゲハ、カラスアゲハ、ナミアゲハ。

串焼き。

チョウは大量に採取できないので簡単な串焼きが手軽です。

写真右上。

その他は、時計回りに、トンボ、アブラゼミ、カマキリ。中央は、ゾウムシとクロカナブン。

写真右がアサギマダラ。左はオニヤンマ、植物はハナミョウガの葉。

天ぷら。

衣を着けるとボリュームアップになるのでお勧めの食べ方です。

素揚げ。写真上:ツマグロヒョウモンのオスとメス。

その他は、クマゼミ、オオゴキブリ、ヤブキリ、ショウリョウバッタのオス。

塩コショウでパリパリ、サクサクとツマミになりました。

甘酢和え。

アサギマダラ2匹と、マツヨイグサ、アカツメクサの花を甘酢で頂きました。

玉子焼き。

ヒメジオンの花を沢山玉子焼きに入れてあるのですが写真では分からないですね・・・間違いなくこうなるだろうと・・・上にも少し乗せ

ました。

チョウは、アカタテハとヒオドシチョウの羽だけを使いトッピングに。

これだけだと彩が悪かったので、カラムシの葉を添えてみました。

肝心の味は・・・塩コショウを掛けたら、全く普通の玉子焼きになりました。