トンボ <蜻蛉> [dragonfly]

磯の流木に留まってました。

シオカラトンボ。オス。

メス。光量が多かったので超ズームもクッキリ。

メス。

合体中。

メスが産卵している時、オスは上空で見守っていました。

メス。

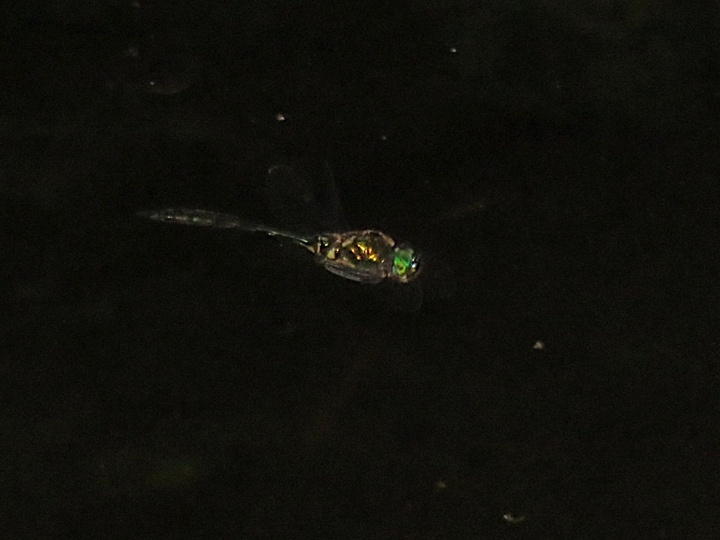

シャッターを切った瞬間に飛び立ちました。

シオカラトンボ <塩辛蜻蛉> (ムギワラトンボ)

こちらは普通のシオカラトンボ。

シオカラトンボ <塩辛蜻蛉> [Orthetrum albistylum speciosum]

何処へ行っても見掛ける・・・日本で一番繁殖している種でしょうか・・・

トンボも口の中に大アゴがあります。このアゴで虫をムシャムシャと・・・

オオシオカラトンボ。オス。

山の中の小川で発見。

子供の頃に良く見たシオカラトンボとは少し違う気が・・・調べたらオオシオカラトンボでした。

交尾中。

産卵中。

オオシオカラトンボ <大塩辛蜻蛉> [Orthetrum melania]

羽の基部に黒い部分があり、普通のシオカラトンボよりもやや大きくガッシリしてます。

シオカラトンボ同様に、オスは成熟すると青白い粉を吹いて“シオカラ”となります・・・“ムギワラ”と呼ばれるものは、メスもしくは

未成熟のオスです。

5月下旬。写真のようなくすんだ個体を沢山みかけました。

シオヤトンボ <塩屋蜻蛉> [Orthetrum japonicum]

現地で飛んでいるのを見たら、やや小型のムギワラトンボに見えました。

捕まえてみたら・・・ムギワラトンボはこんな感じだったか・・・違和感があったので撮影してみたのでした。

濃い黄色に黒いライン・・・ブルース・リーの死亡遊戯を思い出しました・・・分かる人いるかな?

メスの褐色帯タイプ。

海でもトンボは飛んでます・・・これはコフキトンボ。

堤防にとまったので海をバックに♪

上からの太陽の光と、水面で反射した下からの光。

メスにだけ稀に現れるオビトンボ型。

コフキトンボ <粉吹蜻蛉>

極々普通のシオカラトンボだと思ってしまいました・・・良く見たら違う!!

種不明。

川沿い・・・黒いトンボがフワ〜と藪の中へ・・・

手持ちの本やネットを検索しましたが見つからず・・・これは!?

大きさや形状は普通のシオカラトンボに似てます。

何かの種の黒化型!? いつか判明する時が来るのでしょうか?

ミヤマアカネ <深山茜> [Sympetrum pedemontanum]

小型のアカネ類は、羽の先端に褐色部分のあるものないもの等・・・いろいろいますが、褐色部分がバンド状になっていて体に班がなけれ

ば、ミヤマアカネで間 違いないようです。

ただ、バンドの無い固体も居るようです・・・

飛ぶのがあまり上手では無いのか・・・足元の草に止まっていることが多く、飛び立っても弱弱しくヒラヒラと羽ばたきます・・・風が吹

くと一緒に流され て・・・

写真は恐らくマユタテアカネのメス。

顔が見えないので胸部の模様とバンドの特徴から同定。

マユタテアカネ <眉立茜>

胸側面の黒色条に太いものが無く、不明瞭。

顔の前面に黒い紋(眉斑)。チョビヒゲに見えます・・・

羽の先端に褐色部分のあるものないもの、体の色もいろいろなパターンがあるようです・・・

写真の様に、止まり方の違いは種の違いではなく、止まる場所もしくは緊張状態?によるようです。

魚眼レンズで、レンズ前5cm程度!

11月中旬。ここまで雨上がりの公園。ただの広場に沢山のペアがあちこちで♪

海岸近くの防風林にて。風が吹いたら、このままの姿勢で、ススス〜って横移動しました・・・9月下旬。

ナツアカネ <夏茜> [Sympetrum darwinianum]

胸側面の黒色条が中央で水平に途切れる。

9月下旬。

11月下旬。

12月中旬。

アキアカネ <秋茜> [Sympetrum frequens]

マイコアカネ <舞妓茜> [Sympetrum kunckeli]

胸側面の黒色条が3本。

ヒメアカネ <姫茜> [Sympetrum parvulum]

ネキトンボ <根黄蜻蛉> [Sympetrum speciosum speciosum]

羽の根元が色付くので根黄・・・黄色と言うよりオレンジ色です・・・

成熟したオスは写真の様に真っ赤になります。

体も顔も手足も真っ赤! 思わず撮影しただけですが、調べたら初めて撮影するトンボでした・・・

この特徴のないトンボは何!? 調べたらショウジョウトンボのメスでした。

海に近い池の周りを歩いていたら・・・低空で金色のトンボが!! 何!?

散々調べてやっとわかったら・・・未成熟のメスのようです。

未成熟のオス。

ショウジョウトンボ <猩々蜻蛉> [Crocothemis servilia mariannae]

ウスバキトンボ <薄羽黄蜻蛉> [Pantala flavescens]

寒い冬を越せないので、毎年九州南部より北上して来ます。

開けた草原で群れて何度も何度も往復してました。

長距離・長時間飛び続けるために、とても軽量&もろい体になってます。

オスは白帯。

メス、もしくは、未成熟のオスは黄色。

コシアキトンボ <腰空蜻蛉> [Pseudothemis zonata]

コシアキ・・・白い部分を何も無い空いた状態と見立てて付けられた名前のようです・・・

メスや未成熟のオスの腹部は黄色。オスは成熟すると白くなります。

田園地帯の池にて。

周辺が田んぼになっている山の上の公園にて。

こちらは若干破れてますが、羽の模様が前回採取したものと違いました。

若い個体。未成熟のこの色も素敵・・・深みのある良い色・・・

一番初めに見た個体。川原にて。

チョウトンボ <蝶蜻蛉> [Rhyothemis fuliginosa]

蝶の様にヒラヒラと飛びます・・・光の加減によりとても綺麗です。

5月中旬。これはかなり黒い個体。

交尾。

産卵。

飛行中。1/1600秒で撮影しても翅はブレてます・・・恐ろしく高速に動いてます。

やや羽化して間もないもの・・・透けたお腹が綺麗♪

魚露目8号にて♪

ハラビロトンボ <腹広蜻蛉> [Lyriothemis pachygastra]

その名の通り、お腹の幅が広いです・・・

小型のトンボで足元の草にとまっていると気付かないことも・・・

成熟したオスはシオカラになります。

トラフトンボ <虎斑蜻蛉> [Epitheca marginata]

2025年にして初♪ が!! 永遠に飛び続けて止まらないので止むなく飛行中をなんとか・・・

オスは赤くなります。

初めて見る交尾!! が!! あっと言う間に分かれてしまいました・・・

アップで取れたのですが、ちょいと雑然と・・・いつか綺麗に♪

産卵中・・・オスは周りで守ってました。

魚眼レンズで撮影。レンズ前3cmの最短撮影距離でこのサイズ!!

ハッチョウトンボ <八丁蜻蛉> [Nannophya pygmaea]

なんと、体長は1円玉ほど・・・小さい!!

各地に生息していますが、環境が特殊なため限られた場所でのみ見られます。

可愛い♪

ヨツボシトンボ <四星蜻蛉> [Libellula quadrimaculata]

羽の中央付近に黒点があるのが特徴です。

この1枚のみ、磐田の桶ヶ谷沼ではなく、浜松市で撮影したものです。

オス。

メス。

ベッコウトンボ <鼈甲蜻蛉> [Libellula angelina]

現在の日本には極僅かしか存在しない・・・貴重なトンボです。

写真は、シオカラとなった成熟したオスです。

桶ヶ谷沼で撮影しました・・・こんな身近に貴重なトンボがいるのは素敵な事です。

やっと撮影できた・・・飛んでるところ。

オス。

メス。

オスよりもひと回り大きくお腹が太いです。

オニヤンマ <鬼蜻蜓・馬大頭> [Anotogaster sieboldii Sélys]

大きなトンボとして有名だと思います。もちろん日本最大種です。

ハデハデの警戒色ですが、もちろん毒はありません・・・

山の中の林道など、少し開けた場所を何度も往復しているので、ジッと待っていれば近づいてきます。

調べたら写真のように地面に止まる事が多いとか・・・

地面をウロつくアリに・・・脚を上げたり、何度も飛んでは降りてました。

コオニヤンマ <小鬼蜻蜓> [Sieboldius albardae Sélys]

アクロバティックな・・・凄い留まり方・・・

止まる場所によってはこんな姿勢も・・・ただ、とても綺麗・・・

タイワンウチワヤンマ <台湾団扇蜻蜒> [Ictinogomphus pertinax]

尾の先が団扇状・・・当然、ウチワヤンマだと思っていたら、タイワンウチワヤンマなどと言う種が温暖化の影響で生息域が北上している

のだとか・・・手元の 古い昆虫図鑑には載ってません・・・

ちなみに、タイワンウチワヤンマの団扇は黒一色。ウチワヤンマには黄色い部分があります。

左がウチワヤンマ、右がタイワンウチワヤンマです。

ウチワヤンマ <団扇蜻蜒> [Sinictinogomphus clavatus]

水辺から出ている木に止まっている事が多いとか・・・まさに!!

今まで度々見掛けたのですが、いつも湖側に顔を向けていたので後ろ姿ばかりでした・・・

2018年、やっと!!!

ミルンヤンマ <ミルン蜻蜓> [Planaeschna milnei]

ネットで調べるとやたらと“ちょこまか”との表現が出てきますが、まさにその通り。

捕らえるために、林道を“ちょこまか”と飛び続けるミルンヤンマを見続けました・・・

何も無いところで、まさにトンボ返り・・・驚異的な急旋回でとても俊敏な動きを続けていましたが、私も思わず反射で動き奇跡的に最初

の一振りで捕獲できて しまいました。

ムカシヤンマ <昔蜻蜒> [Tanypteryx pryeri]

原始的なトンボのひとつ。生態も特殊なので生息域も限られます・・・

川原をフラフラ歩いていたら、ズボンにトンボがピタッと止まりました。

見たらムシャムシャ何か食べている・・・食べるのに夢中なので、そっと手を伸ばしたら素手で捕れました。

現地では名前は分からず・・・調べたら苦労して探している方も多いようで・・・結構珍しいトンボだったのです。食べなくて良かっ

た・・・

調べたら、はやり人の体に止まってしまう事も多いようで・・・まさにその通りでした。

ムカシトンボ <昔蜻蛉> [Epiophlebia superstes]

1,000m級の山の尾根伝いで見掛けました♪

川の源流付近で・・・なんと、ヤゴの状態で5〜8年も過ごすとか♪

こちらもその名の通り・・・原始的なトンボなのです♪

去年(一つ上の写真)に引き続き、今年も出会ってしまいました。

水位の増減で一つの川になったり、点在する水溜まりのようになったりする場所・・・この近くに、23cmのドブガイが獲れるポイント

もある場所です。

夏になると藪の中に埋まってしまう場所で見掛けました。

飛行。

産卵。

サラサヤンマ <更紗蜻蜒> [Sarasaeschna pryeri]

地域により数が減っているようです。

木に囲まれて日のあまり射さない場所。濁っていて水草も極僅かでした。

産卵中のメス。

ヤブヤンマ <藪蜻蜒> [Polycanthagyna melanictera]

山の中のほんとに小さな池・・・直径20m程度か・・・深さはコイの背びれが隠れる程度。何度も通っていた場所でしたが、木に囲まれ

て池があるなど全く気 付かなかった場所。グーグルマップで見つけて寄ってみただけでした。

外見はオニヤンマの様なのですが、顔全体がブルーでとても綺麗でした。

2015年。飛行中。釣りの合間に置きピンで数十枚撮影した中で一番綺麗に撮れたもの・・・

2018年。これは奇跡的な写真。

2023年。遠くを飛んでいるよりも、すぐ目の前を飛んでいる時の方が、カメラで追うのが各段に難しくなります・・・

そんな間近を飛んでいる時・・・被写界深度が激薄のマクロレンズで・・・ここまで綺麗に撮れたのは奇跡ですが・・・

そんな時に限ってフレームから見切れている・・・“あるある”か!?

2023年9月末。今日は一日がかりで、ギンヤンマを撮り続けました。

連写で1,000枚近く撮ったなかで、一番綺麗な物です。

2025年9月。そこそこ風があり、飛んでいるのに一点に停止しているかのような状態が何度も続き・・・これは♪

ここに載せたもの以外のカットもあるのですが、普通に手動でピント合わせして撮れたんです♪

木陰で休憩中・・・

メス。

草むらの中でジッとしてました・・・見た感じ淡い・・・羽化して間もない感じです。

産卵。

夕方・・・撮影位置も・・・もう少し撮影に時間を掛けたかった・・・

このままバックしながら産んで行きました。

産卵。

交尾。

どうもミッキーマウスの様なネズミ顔に見えてしまいます。

ギンヤンマ <銀蜻蜓> [Anax parthenope]

ギンヤンマの“ギン”は想像通り“銀”。でもなぜ“銀”なのでしょう・・・水色では?

広い池の上を高速で飛び続けていました・・・オーソドックスな白くて長い網の虫取り網では全身を使って全力で振り切っても空気抵抗で

重く、捕らえるのにと ても苦労しました。

2017年。沢山撮って最も綺麗だったもの・・・もう少しクリアに撮れないかな?

・・・家に帰って・・・!? 胸部の黒い筋は!?

調べたら、クロスジギンヤンマでした。・・・そんな種がある事も知らず・・・

産卵中。2020年、一つ上とは全然別の場所にて・・・久しぶり♪

2025年。

クロスジギンヤンマ <黒筋銀蜻蜓> [Anax nigrofasciatus]

ギンヤンマに似てますが、黒いスジがあるのです・・・

さらに、ギンヤンマと、このクロスジギンヤンマの交雑種にスジボソギンヤンマ(黒い筋が細い)も存在するようです。

カトリヤンマ <蚊採蜻蜓> [Gynacantha japonica]

ネットで調べたら日中は竹やぶで休んでいるそうです。今回撮影した場所も小さな川があり、一方は崖、一方は竹やぶでした。

マルタンヤンマ <マルタン蜻蜓> [Anaciaeschna martini]

7月7日、池どころか川もない・・・そんな山の岩肌が湿る場所にマルタンヤンマが居ました。

同様の場所それぞれに1匹ずつ・・・計3匹が居ました。

山の中の薄暗い水辺で生活します・・・上は捕獲場所で撮影・・・

コガネムシの様な綺麗な光沢が撮影出来ず・・・下は明るい場所へ移動して撮影しました。

タカネトンボ <高嶺蜻蛉> [Somatochlora uchidai]

薄暗い場所で、水面上50cm程度を休み無く旋回していたのですが、上から見ていたら、その存在に気付きませんでした。

光りを反射する事で、体の輪郭を消しているのでしょうか・・・

山の北側で薄暗い場所・・・コンデジでここまで撮れれば上々!?

コヤマトンボ <小山蜻蛉> [Macromia amphigena]

オオヤマトンボ <大山蜻蛉>

2015年6月中旬。

模様から恐らくオジロサナエでしょう・・・

水辺の草陰で微動だにしませんでした。

羽化して間もないためと思われますが、全身の色がまだ淡く、柔らかい感じでした。

2021年6月下旬。

なぜかまたまた・・・色が薄く、弱弱しく飛んでも、直ぐ近くにとまりました。

オジロサナエ <尾白早苗蜻蛉> [Stylogomphus suzukii]

ヒメサナエ <姫早苗蜻蛉> [Sinogomphus flavolimbatus]

山の西側斜面、湧き水のある場所にて・・・超低空・・・地面スレスレに飛んでいるのを偶然見つけました。

あちこち注意して歩いていないととても見つけられないでしょう・・・

局所的にしか存在せず、レッドデータブックに載っている地域も多いのです。

止まっている所を撮影していたのですが、シャッター切る瞬間に飛び立たれ・・・が、シャッタースピード速めだったのでなんとか・・・

飛ぶ所をちゃんと撮る 気ならば、最低1/1600秒は必要・・・

4月末。

ダビドサナエ <ダビド早苗> [Davidius nanus]

山あり谷ありのキツイ散策路を歩いていたら、細い渓流沿いで見つけました。

調べたら、意外と普通に見られる種でした・・・

良く似たクロサナエとは、胸の模様、前足の付け根の模様、尾の先端の形を見る必要があります。

5月下旬。

6月中旬。

ヤマサナエ <山早苗> [Asiagomphus melaenops]

ミヤマサナエ <深山早苗> [Anisogomphus maacki]

雌。羽の先端にある紋(縁紋)が白色、体は金属光沢です。

翅の縁が赤っぽくなってます。

雄。縁紋は茶色でシオカラトンボ同様に白っぽくなってきています。

カワトンボ <川蜻蛉> [Mnais costalis]

イトトンボよりも大きく、ヒラヒラと涼しげな飛び方です。

地域により個体差が大きく、何度も分類が見直されたようですが、DNA鑑定により現在では、ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボに

分けられていま す・・・

当然・・・専門家もDNA鑑定するほどなので、写真の個体がどちらかは分かりません。

羽の色は、橙色のもの、さらに白い色のあるものなど、種類に富みます。

ミヤマカワトンボ <深山川蜻蛉> [Calopteryx cornelia]

カワトンボは飛ぶとヒラヒラととても優雅です。

やはり、背景が川だと絵になります。

翅の一部が薄い・・・

ハグロトンボ <羽黒蜻蛉> [Calopteryx atrata]

川沿いなどで優雅にヒラヒラと飛んでます。

山の中のやや日陰となる場所に数匹が集まってました。

海岸近くの池にて。

アオイトトンボ <青糸蜻蛉> [Lestes sponsa]

オオアオイトトンボ <大青糸蜻蛉> [Lestes temporalis]

緑色の金属光沢なのでカワトンボ!? でもちょっと小さい・・・イトトンボの仲間でした。

ホソミイトトンボ <細身糸蜻蛉> [Aciagrion migratum]

目の後ろの紋が繋がり、胸の黒い線は2本。

その他、全体の模様・バランス等などから総合的に判断。

アオモンイトトンボの様ですが、第9腹節が青いのでアジアイトトンボです。

目の後ろの紋が繋がり、胸の黒い線は1本、腹の第2節の模様が第1節にまで届きます・・・

眼後紋は離れ、腹部の上は全て黒色、胸部には黒い1本のライン。メス。

アジアイトトンボ <亜細亜糸蜻蛉> [Ischnura asiatica]

メス。

アオモンイトトンボ <青紋糸蜻蛉> [Ischnura senegalensis]

上のアジアイトトンボだと思ったのですが、第2腹節の黒い紋が第1腹節に達しない・・・

セスジイトトンボ <背筋糸蜻蛉> [Paracercion hieroglyphicum]

眼後紋があって太く、後頭条があります。

ムスジイトトンボは、 眼後紋があるが細く、後頭条がありません。

オツネントンボ <越年蜻蛉> [Sympecma paedisca]

ほんと、ジミ〜。 ジッとしていると全く分かりません。

ベニイトトンボ <紅糸蜻蛉> [Ceriagrion nipponicum Asahina]

蜘蛛の巣に捕まっていたのを助けたら・・・しばらく面白い運動してました。

キイトトンボ <黄糸蜻蛉> [Ceriagrion melanurum]

愛の形(ハート)。

モノサシイトトンボ <物差糸蜻蛉> [Copera annulata]

大きいイトトンボでした・・・お腹がモノサシの様に等間隔にメモリが・・・

後頭条が無く、脚が白くて目立ちます。

全身がブルーの小さな個体でした・・・翅もうっすらとブルー・・・綺麗。

クロイトトンボ類。

イトトンボ <糸蜻蛉>

種類が多く、捕獲してから判断しないと難しいかも・・・

胸の模様だけでなく、頭を上から見たり、口の色、お腹の先、お腹の節の数・・・それらから判断します。

動きは遅いので捕獲は簡単ですが、食材としては小さいです。

トンボ

中国やタイなどで食用とされています。

シッポ部分に身は無く、羽もゴワゴワするので、主に唐揚げにされる様です。

東南アジアでは、揚げる他に炙って食べられています。

漢方としても利用されます。

トンボの幼虫、ヤゴも食用とされます。

右下がオニヤンマ。

その他、左上から右に、ヒメギス3匹、クダマキモドキ3匹、クマバチ4匹。

左下コガネムシ2匹と、中央はアブラゼミ2匹。

右上:シオカラトンボとミヤマアカネ。

その他:右:アブ、中央:サトクダマキモドキ、ショウリョウバッタのオス、手前:オンブバッタ、左:クズの芽。

素揚げ:右:コクワガタ、アオハナムグり、ヒメコガネ。

オニヤンマ4匹と右上の1匹のみオオシオカラトンボ。

ペラペラのフィルム状の羽も衣を付ければサクサクと美味しく頂けます。

オオシオカラトンボとオニヤンマ。

天ぷら。

素揚げでは羽がペラペラで食べても美味しくないのですが、天ぷらで衣を着けるとサクサクと美味しく頂けます。

衣が剥がれない技。ネットで見つけた情報を参考にさせて頂きました。

卵1つに、小麦粉大さじ4、水大さじ1を混ぜたら、トンボに付け、パン粉をまぶしたら、1時間程冷蔵庫で寝かせるのです。

オニヤンマのフライ。

なぜに、わざわざフライにこだわったかと言うと・・・トンボは英語で、“ドラゴンフライ”って言うんです♪

・・・みんな知ってるか・・・ただのお遊び♪ の、はずが!!!

これが、なんと、激美味!!

衣がサックサクで、食感がハンパない! しかも適度に香ばしい♪

ペラペラでフィルム状の翅の部分などは、他の料理では邪魔な存在になりがちですが、フライに限っては、ここがもっとも感激する場所♪

これ、お店で出したら絶対!人気になる♪

串焼き。ウスバキトンボ。

とても柔らかいトンボなので串焼きにして醤油で頂きました。

ゴワゴワ感も無くサクサクと頂けました。

串焼き。

オニヤンマ、カワトンボ、その他(ツノトンボ、アブ)。

オニヤンマは迫力があります。

串焼き。

オニヤンマ、ウスバキトンボ、ミヤマアカネ、ヒメアカネ、マユタテアカネ・・・などなど。

串焼き。

ギンヤンマ、タイワンウチワヤンマ。

ハグロトンボの素揚げ。

素揚げにしても涼しげ・・・普段、あまり見ることの無い見た目の食材です・・・まるでおもちゃの様です。

トンボせんべい。(ハラビロトンボ)

片栗粉はほんと扱い難い・・・表側が白っぽくなってしまいました。

エビせんのような風味は無いので、これは見た目で楽しむ食べ方です。

塩コショウでお酒のツマミとして頂きました。

べっこう飴。

琥珀に閉じ込められたトンボのイメージで作ってみたのですが・・・

べっこう飴処女作・・・砂糖を煮詰めて型に流し込み・・・だんだん白っぽくなってきても流し込み続けたら、一部は固まっても白いまま

になってしまいまし た。

熱くて澄んでいる間だけ使うようにしましょう・・・

そして実は、直径8cm、厚さ8mm程度なのですが、砂糖の量はかなりのもの・・・

べっこう飴って、信じられない程の量の砂糖が固まったものです・・・あまり大きな物にしてしまうと・・・

絶対に体がおかしくなると恐怖を感じる程の砂糖の量です・・・

作るならば、もっと小型のイトトンボを使うべきでしょう・・・

今回はイトトンボが見つからずにオオシオカラトンボで作ってしまいました♪

そして・・・間違ってもベッコウトンボで作らない様に♪

バター炒め。

中央がオニヤンマ、奥に写っているのはオオシオカラトンボです。

今回は、採取したキノコ(タマゴタケ、ノウタケ、ニセアシベニイグチ)と一緒にバター炒めにしてみました。

キノコ類は醤油を少々、トンボは塩を少々振って・・・さすがに大きいオニヤンマは翅が少しゴワゴワしましたが、柔らかく、クセなど無

いので、美味しく頂き ました♪