いろいろ

水中の様々な昆虫も食用にされてきました。

良く知られたザザムシと呼ばれる水棲の昆虫の中には、その場に居た様々な生き物も混ざっている事が知られています。

また、タガメは香りが良いので色々な料理にに使われ、外国では養殖もされています。

卵・・・タガメやコオイムシの卵も食用にされていたとの記録があります。

東南アジアでは、ヤゴやタイコウチ、ミズカマキリなどが、揚げる、炒める、蒸し焼きなどで食されています。

幼虫。6月上旬。

9月上旬。

用水路に網を入れるたびに捕れるほど・・・沢山見掛けました。

まだ翅の生えていない子供も見掛けました。

10月上旬。捕獲後水槽にて。

10月中旬。何匹か捕獲して水槽に入れていたら・・・いつの間にか“子負い(子持ち)”になってました。

成虫。10月下旬。

コオイムシ <子負虫>

田んぼなどで捕獲できます。

メスはオスの背中に卵を産みつけ、オスは卵を背負って生活する羽目に・・・

尖った口で魚などの体を溶かして吸います。

東南アジアでは、タガメ・ゲンゴロウなどに混ざって食されています。

6月中旬。

今までの人生の中でミズカマキリを捕まえたのは今回で2度目か3度目です。

滅多に見ることができないのです。

今回採取した写真の個体は体長2cm少々・・・まだまだ子供です。

10月下旬。

アユの住む大きな川の河原・・・水が干上がって水溜まりになっている場所に居ました。

ミズカマキリ。

タイコウチ。

小学校の頃以来・・・大人になってから見たら少々、小さく感じました・・・

僅か10分程度のガサガサでしたが、この周辺に2匹見つけました。

マツモムシ <松藻虫>

体長1.4cm。

アメンボは水面の上をスイスイと泳ぎますが、このマツモムシは水面の下を逆さにスイスイと泳ぎます・・・意外と俊敏で力もあります。

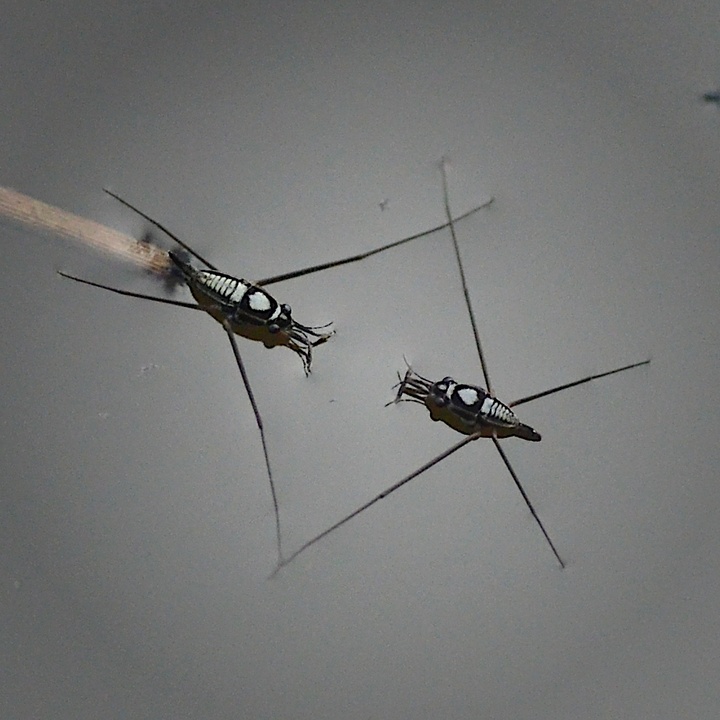

合体中。

コマツモムシ <小松藻虫>

マツモムシ同様にやはり逆さに泳ぎます。

コミズムシ。

メミズムシ。

山の中の池のほとり・・・湿った地面の上に居ました。

いつか、アメンボが綺麗に写って水面も綺麗な写真を! これは水面だけは! 綺麗・・・

短翅型。この写真では翅が長く見えますが、通常の半分程度の長さしかありません。

途中までのグレー色の部分が翅。残りの黒い部分はお腹の色なのです。

水中から撮影♪

食事中。アップで見るとカメムシの仲間だと気付きます。

休憩する時は、浮遊物に掴まります。

アメンボ(ナミアメンボ)。

ヒメアメンボ。

前脚腿節に黒条、前胸背後方や前翅に銀灰色の微毛。

ババアメンボ。かな!?

捕獲できない場所での撮影・・・当然、上からの撮影のみ・・・色々な写真を見まくったら、ババアメンボは頭部+胸部と腹部の長さが同

じだったのです。良く似たヒメアメンボは腹部の方が長い。

ババアメンボが生息していると言われる桶ヶ谷沼にて撮影したもの・・・これはババアメンボか!?

普通のアメンボとの比較・・・デカすぎ。

オオアメンボ同士の闘い。

オオアメンボ

デカい・・・手のひらほどの大きさでした。

このデカさは他種との判別が超簡単!

薄暗い&絶対に止まらない・・・大量に撮影して最も綺麗なもの・・・

長翅型。

波紋が綺麗♪

シマアメンボ

触角第4節が第2節よりも少し長い。

触角第4節が第2節よりもずっと長い。

触角第4節が第2節よりもずっと長い、腹部の突起は節間付近。

交尾。触角第4節が第2節よりも少し長い。

イトアメンボ類。

昆虫のナナフシを小さくして水に浮かべたような感じ・・・です。

イトアメンボは個体数が激減しているのに、何故かヒメイトアメンボは減っていないとか。

良く似たヒメイトアメンボは、その名の通りイトアメンボよりも若干小さい。

そして、ヒメイトアメンボは、イトアメンボに比べて眼の位置が頭部のやや中央寄り(頭部の2/3よりやや中央寄り)。

オスの腹部に1対の突起がある。などの特徴があるのですが、分かり難い・・・

さらに調べたら、触角が違う事が分かりました。

イトアメンボ:第4節(先端の節)は第2節(根元から2番目)とほぼ同じ長さ。

ヒメイトアメンボ:第4節が第2節よりはるかに長い。

・・・ただ・・・ネットで同定されたものを確認すると、上記条件にひとつはあってるけど、あってないものもあったり・・・情報が錯綜

してるかな?

さらに調べて行くと・・・オキナワイトアメンボ(関東以南に生息)、コブイトアメンボ(南西諸島)、キタイトアメンボ(北海道・青

森)と言う種も・・・

ちなみに、オキナワイトアメンボのオスの腹部の突起は、節間に近い場所なのに対し、ヒメイトアメンボは節の中央にあります。

山の中の狭い水溜まり・・・何度も取っ組み合いしてました。

コセアカアメンボ。

山の中にある僅かな流れ・・・所々にある僅かな水溜り・・・そこに3匹程度ずつ居ました。

ヤスマツアメンボに似ていますが、こちらの方がやや大きく、赤味が強いです。

水に浮くアメンボ・・・その足先は・・・

細かな毛に覆われていて空気を取り込めます・・・これで起きる表面張力で浮くのです・・・

水面に洗剤を垂らすとアメンボも沈んでしまうとか・・・

カタビロアメンボ。

アメンボ <水黽・水馬・飴坊>

羽で飛ぶので、ほんとに何処にでも居ます・・・

水面に落ちた虫などを食べるので、草の実などを投げると素早く集まってきます。

表面張力を利用して浮いているのは有名ですね。

翅の無いアメンボを見つけてハネナシアメンボだと思ったら・・・アメンボの幼虫はみんな翅が無い事が分かったのです・・・無知すぎ

る・・・ここ数日、アメンボの事ばかり調べてます・・・

トガリアメンボ。

ハネナシアメンボの幼虫。この金属光沢が特徴♪

ハネナシアメンボ。

翅がないアメンボ・・・それって普通にアメンボの幼虫では!? 私もその思いで、いままで同定出来ませんでした・・・

今回は、ハネナシアメンボの幼虫の特徴である金属光沢のアメンボを発見した場所で、普通のアメンボにしては横幅のあるアメンボ・・・

これがハネナシアメンボの特徴♪ 間違いない♪

アカムシ。

ユスリカの幼虫です。

成虫の外見は蚊そのものなのですが、蚊とは種が異なり、人を刺す事も無いです。

釣りのエサとして、熱帯魚などのペットのエサとして、お店で売られてます。

ゲンジボタルの幼虫。

コオイムシの素揚げ。

12月、数週間絶食状態でした。

食用として有名なタガメもコオイムシ科に属し、どちらも水中に棲むカメムシの仲間・・・その香りは・・・

シンプルに素揚げにしてみたのですが、サクサクと・・・普通に頂けました・・・って言うか、頂けてしまいました!

タガメが洋ナシの香りに喩えられるので少し期待してたんです・・・

アメンボの塩茹で。

アメンボもカメムシの仲間。洋ナシ風味で美味しいタガメの事もあり、アメンボはどうか?早速挑戦!

何匹か口に入れたら、塩味の風味・・・ふとシラスを連想しました。

ただ、そのままさらに何匹か食べていたら・・・フワッと、泥臭い風味も・・・

下拵えで茹でたら水で洗い流してさらにまた茹でれば良かったか・・・1日でも糞だしすれば違ったかも・・・

ただ、そこまでするボリュームでもない・・・別の料理で頂いた方が賢明か?

アメンボの炒め物。

パッと見、刻みノリにも見えますが、良く見ると散髪で切った髪の毛でもボソッと載っている様でもあります。

アメンボは油のみでジックリ炒め、ブタコマは塩コショウで、キャベツはコンソメで炒めました。

味はブタコマやキャベツと一緒に口に入れたら風味など全然感じない、わからない・・・

そして! この脚は危険!!です。

この量を食べて、歯と歯の間の歯茎に刺さったのが2回、歯と歯茎の隙間に入り込んだのが1回(たぶんもっとある)、さらに、下ベロの

下、下あごの皮膚に刺さってなかなか取れず、何度も挑戦してやっとお箸で掴んで取れたのが1回・・・この硬い脚は刺さるので危険!

頂く場合は、脚を全て取り除くか、何かで包んでしまう料理ならば少しは良いかも。