ヘビ <蛇> [Snake]

体長1m程度。

体長150cm程度。雨上がりの舗装された山道にて。

こんなコンクリートで舗装された場所は、いち早く乾いて暖かく・・・轢かれないようにね♪

約160cm程度。河原にて。

こちらも160cm程度の大きさ・・・なのですが、太い!! (写真では伝わり難い・・・)

太さは4cm程もあり、自転車のタイヤに巻き付かれた気分。

幼蛇。

幼蛇。約80cm。

草むらの中で体の一部しか見えなかった時は、色合いからマムシかと思いました。

他のどのヘビもそうなのですが、脱皮が近づくと目が白っぽくなります。

アオダイショウ <青大将> [Japanese Rat Snake]

無毒でとても大人しいヘビです。日本本土最大のヘビで2m程にもなる。

木登りが得意で人家の屋根裏にも入ります。鳥や哺乳類を食べます。

良く捕まえるのは150cm前後です。いつか2m超の大物を捕まえてみたいです。

幼蛇は模様がハッキリしていて派手です。

こちらもアオダイショウ・・・雨上がり・・・草むらの中にものすごく太いヘビがいる・・・見た瞬間、ビックリしました・・・すぐにア

オダイショウ

と判明したのですが、無事捕獲したものの、このまま家に帰っても内容物の処理に困るので、一生懸命シゴイたのですが、吐き出しません

でした・・・夜、寝て

いたら・・・案の定・・・押入れの中からゴエッゴエッっと吐いている声が・・・翌日、20cm近い巨大ネズミの溶けかけがケース内

に・・・片付けるのに大

変でした・・・あまりの悪臭に私も吐きたい・・・逃がしてあげた方が良かったかな・・・と思いつつ美味しく頂きました。

シマヘビ <縞蛇> [Japanese striped snake]

赤い目に4本の黒い線。無毒ですが性格は獰猛です。

ヘビの中ではかなり悪食な方で他のヘビも食べます。

背中に黒い一本線のあるタカチホヘビが胃袋から出て来たことがあります。

マムシ毒への耐性があり、マムシまで食べてしまいます。

一番良く見かけるヘビではないでしょうか?

良く捕まえるのは100cm〜120cmまでです。160cm程の抜け殻を見つけた事があるのですが、それ程の実物はまだ見た事があ

りません。

薄い茶色に濃い褐色の模様・・・見た事のないヘビを捕まえた!と喜んで帰って調べたらシマヘビの子供でした・・・

ススキの葉を束ねるかのように絡まって日向ぼっこしてました。

体長50cm程度。まだまだ子供の模様でした。

シマヘビ(幼蛇)。

やたらと体をS字にして噛み付こうとしてきます・・・やはり獰猛です。

目は赤では無く、体の頭に近い部分は縦ジマでは無く、横ジマです・・・なぜ親と子で模様が違う必要があるのか・・・

カラスヘビ(通称) <烏蛇>。

黒いヘビをカラスヘビと呼んでますが、正確には色が黒くなった突然変異です。

写真上は、シマヘビの黒化型で、喉周りに僅かな白が残るだけで全身ツヤのある黒でした。綺麗です。

写真下は、白い部分がまだ多く残ってる固体。瞳も虹彩も真っ黒なので見た目はかわいいです・・・が、性格はやはりシマヘビ。

4月中旬。

ポカポカ陽気だったのもあり、ヘビも日向ぼっこ・・・

この後、突いてから気付きましたが、良く見たら2匹でした。どこまでが誰かわかるかな?

顔だけ隠して隠れた気分!?

幼蛇。30cm程度。こんな目立つ場所で・・・休憩中!?

1m弱。

120cm。

危険を感じると首の辺りをコブラのように平らにします・・・ただし、顔はこちらに向けず後ろ向き・・・これは、頚部にある毒を直ぐに

出せるようにするため &頚部の警戒色を敵に見せるため・・・でしょうか。

130cm。大きくなるほどに顔に貫禄が・・・

大きなヒキガエルもアゴを外して丸呑み・・・

大きなヤマカガシが大きなヒキガエルを丸呑み・・・これはツチノコ!!

アゴを外して飲み込んだので・・・しばらくは、口をエゴエゴ・・・変な顔♪

細かな歯の列が4本。毒牙は外側の列の一番後ろにあります。

ヤマカガシ <山楝蛇・赤楝蛇> [Tiger keelback]

有毒ですが性格は大人しいです。

緑、赤、黒と、とても特徴のある派手な模様です。

奥歯に毒を持つので深く噛まれなければ毒は注入されませんが、ハブやマムシよりも強力な毒を持ちます。頸部から毒を飛ばす事もあるよ

うです。

2種類の異なる毒を、異なる手段で利用する変わったヘビでもあります。

頚部の毒はヒキガエルを食べて毒を蓄えているとも言われています。

水辺を好み、カエルを食べます。

子供の頃から好きなヘビで良く捕まえて遊んでました・・・

幼蛇。体長15cm程度。

枯葉の落ちている歩道・・・枯れ枝の様にピクリとも動かず・・・踏みそうになりました。

体長55cm。

川を泳いでいた固体。目測50〜60cm程度。

6月下旬。やはり水辺でよく見かけます。

食事中・・・ 体長50cm以上。

ヒバカリの特徴的な首の模様が淡く、全体的に薄茶色・・・ですが、ヒバカリでしょう。

カエルの片足だけ飲み込んで、それ以上どうやっても飲み込めない・・・既に口の皮ばパンパンに伸びきって限界。

このカエルを飲み込むには幅だけでまだまだ2〜3倍は開かないと飲めない・・・高さも含めると6倍以上か・・・どうやっても飲めませ

んよ!!

背中を軽く杖でツツイたら吐き出し、カエルはピョンピョンと何処かへ・・・このヘビは、いつもだったら逃がすのですが捕獲して私が頂

くことに・・・

出会った直後は逃げ始めたのですが、撮影しながら後ずさりしていたら・・・ゆっくりベロを出しながら向かってきました♪

威嚇とかではなく、好奇心旺盛なのか・・・舌ベロをペロペロしながら状況を知ろうとしているようでした♪

薄暗くてボケてますが、分かるでしょうか・・・舌ベロは、二又の先端は明るい色、その後に黒い部分で、根元はピンク色!!

この色にどんな意味があるのだろうか・・・

ひとつ上が去年で、これが今年・・・ヒバカリは好奇心旺盛 or

視力が悪いのでしょうか・・・ゆっくり撮影していると・・・どんどんとカメラに向かってきました。

ヒバカリ <日計・日量・竹根蛇> [Japanese keelback]

とても大人しいヘビです。

咬まれたらその“日ばかり”の命となる・・・などと言う恐ろしい名前がついてしまいましたが、毒は無く、よっぽどひどい事をしてもま

ず咬みません。

50cm前後のやや小型のヘビです。

魚やカエルなどを食べます。小皿に水をはり、小ブナを入れておくと凄い勢いで追いかけて食べました。ヘビが魚を食べるのは不思議な感

じです。

2011年12月。冬、朽木の隙間で休んでいたのを見つけました。

2023年10月。曇りの日、道端脇に居るのを見つけました。体長約40cm。

シロマダラ <白斑> [Oriental odd-tooth snake]

夜間しか行動しないために滅多に見ることが無く、幻のヘビと呼ばれていました。

他のヘビよりも頭が平べったく、全身は細く長く同じ太さなので太いヒモのようでした。

写真のように黒目の部分はあるのですが、何処を見ているのか・・・焦点があっていないのではないかと何故か感じました。

6月中旬。

10月上旬。

体長50cm程度。

体長80cm程度。

幼蛇。

5月上旬・・・雨上がりの河原で・・・ちょうど藪の中から出て来た所でした。

10月下旬。 幼蛇。

11月中旬。

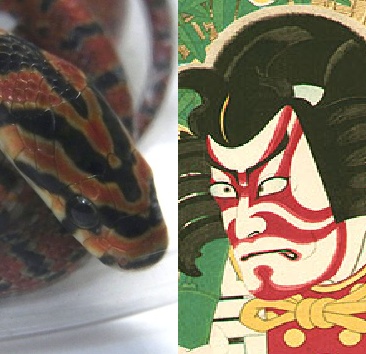

ジムグリ <地潜> [Japanese Forest Ratsnake]

全身ツヤがあり、とても綺麗です。

見た目こんなにハデハデなのにとても大人しい無毒のヘビです。

実は大人になると茶色一色の地味なものになってしまいます。

腹側がランダムな白と黒のピアノの鍵盤の様な・・・面白い・・・

超余談・・・

若い個体の写真・・・見ていてふと思いました・・・歌舞伎の隈取(くまどり)に似てる・・・調べたらほぼ同じ模様がありました。

まさか、とは思いますが、こ のジムグリを参考に作られたのかも知れません・・・なんて・・・

※上の画像右側は・・・9代目市川團十郎の絵より。

小さくて丸いつぶらな瞳。

タカチホヘビ <高千穂蛇>

こちらもとても大人しいヘビです。

(2番目、4番目の写真はフラッシュをたいています。一番上の写真が実物に近い色合いです。)

背中に1本の黒い線、全身ツヤのあるウロコに覆われて綺麗です。

主にミミズなどを食べる夜行性で半地中性の生活のためか、胴体から頭にかけてだんだん細くなり・・・首が無いので奇妙な感じです。

目が小さいのでネズミの顔の様にも見えます。

雨の日、岩の隙間を移動している所を捕まえました。

ヘビ [Snake]

ヘビは世界各地で食材として利用されています。

ネットで“ヘビ料理”で検索すると・・・当然ながら!? とても沢山ヒットします。

テレビの料理番組(そっち系・・・が多いのですが)でも良く出てくるので食べれることは、殆どの方が知っていると思います。

日本でも一部地域で食材として利用されています。

また、僅かですが、各地にヘビ料理の食べれるお店も存在します。少し変わった所では、ジャパンスネークセンターでも食べる事ができる

ようです。

中国では主にスープとして利用される様です。

※爬虫類はサルモネラ菌を持っている確率が高いので、触ったら手を良く洗う事。

もちろん、調理したらその道具も全て良く洗って下さい。熱に弱いので熱湯消毒出来ればBEST。

爬虫類の糞を検査したところ、50〜90%が保菌していたとの報告もあります。

ヘビの下拵え [Preparing the snake]:

頭を切り取り、切った部分の皮をつまんで尻尾のほうまで引っ張れば、皮も内臓も綺麗に取れます。

書くのは簡単、実際やってみると・・・首周りの剥き始めが剥がれ難い・・・大概、胴よりも首が細いので腹回りでつっかえる事も・・・

最後の最後、肛門部分 が剥がれ難く、オシッコが飛び散る事があるので注意・・・などなど・・・

毒ヘビでなければ、下アゴを持って引っ張っても良い様です。

下拵えが済めば、冷凍庫で保存できます。

生きたままでも数日間保存可能ですが、ストレスのためか、突然死する時があるので早めに下拵えした方が良いです。

色々なHPでヘビ料理の写真を見て、なぜ三角形に近い形になっているかとても不思議でしたが・・・捌くと分かります。包丁でブツ切り

にして行くと、筋肉の 繊維が凄いので肉が爆ぜてあの形になるのでした・・・

※この中に唯一、毒蛇のヤマカガシが混ざってます・・・奥歯と頚部に毒があります。噛まれない様に注意するのは当然として・・・大型

のヤマカガシは、皮を 剥くときに頚部周辺から白色の乳液が染み出てきます。時々、ピュッと飛び出て来る事もあります。

私は顔に掛かった事があるのです。(顔はサランラップで防御してました・・・)

これが毒かどうかはシロウトには分りませんが、染み出る場所が頚部に限られる事、他の蛇には無い特徴なので注意するに越したことはあ

りません。

捌くときは、眼鏡やゴーグル等を使う事をお勧めします。

2022年、初めてふと・・・

そう言えば、ヒキガエルを捌く時は、流水中で皮を剥いた後、包丁や手などもしっかりと石鹸で洗ってから次の工程へ進む・・・

ヒキガエルと同じ毒を持つヤマカガシ・・・やはり他の無毒のヘビとは違う捌き方・・・毒を意識して捌いてみたら何か分かるかも!?

で、実験してみたのです。たまたま捕獲したヤマカガシは体長70cm程度の少し小型のもの・・・さてさて・・・

まず、どうやって捌いたかと言うと・・・首周辺に毒がある事が分っているので、頭を切り落とした後、胴体の真ん中で真っ二つに!!

胴体の後半部分の皮と内臓を取り除いて3等分にしたら唐揚げ粉を付けて放置。

その後、手と道具を丁寧に洗ってから、胴体の前半部分の皮と内臓を取り除いたら、同様に3等分して唐揚げ粉を付けました。

もちろん、それぞれは別の袋で準備。

揚げる際は、後半部分を低温でジックリ揚げて、一度冷まし、高温でカラッと揚げて完成♪

後半部分が出来てから、前半部分も同様に2度揚げを行ないました。

上の写真は左下が後半部分、右上が前半部分です。

さてさて・・・これはどんな結果に!?

まず後半部分・・・これは全く苦み無し!! そして前半部分は・・・一番細いほんとの首部分、頭のすぐ後ろ部分だけが苦かった!!

それ以外は苦くない!!

と言う事は・・・やはり、毒のある首は苦い!! ここは頭同様に切り捨ててしまっても良いでしょう!!

首まで切り捨ててしまえば、毒の事など気にせずに普通に捌いてしまっても良い気がします。

ヒキガエル同様に、首にある毒を触ってしまった手で、他の部位を触ってしまうと、全部苦くなってしまいます。

2026年1月・・・奇跡的に110cm超えの個体を採取し、頭を取った後、首を10cm少々切り落としてから、手やナイフを綺麗に

洗って捌いたら、残りの身全て全く苦くなく、逆に僅かに甘みを感じるほどになりました♪

ヘビ料理 [Snake dish]:

アオダイショウとヤマカガシ。

シマヘビ3匹、ヤマカガシ1匹。

肝臓、心臓はアミ焼きに。

当然ですが、大型のアオダイショウは内臓も大きいです。

胆のうも一緒に写ってますが、これは乾燥させて薬の様に飲み込みます。

粉末状にすり潰して利用しても良いです。

熊の胆(熊胆)は、とても貴重で高価ですが、それよりも薬効があるとも言われます。

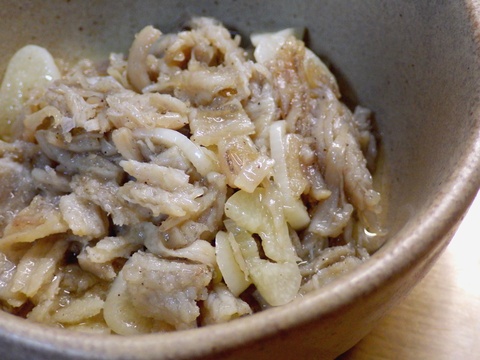

ヤマカガシの肝臓と心臓をニンニクと一緒に炒めたもの。

180cmのアオダイショウ2匹とシマヘビ1匹の、肝臓と心臓。

ニンニクとの組み合わせで塩コショウで頂くのが好きになりました。

ずっと冷蔵庫に残っていた半分の玉ねぎと・・・

ずっと冷凍庫に残っていた長ネギの上の部分:葉の部分・・・を使って炒めました。

心臓・肝臓・肺・胃・腸を使い、豆板醤でピリ辛に仕上げました。

チーズ炒め。

オリーブオイルでニンニクを炒めたら、アオダイショウの心臓、肝臓、胃を炒め、さらに同じ日に採取したハタケシメジを投入して炒め、

とろけるチーズを入れたら完成。

どちらかと言うと、キノコのチーズ炒めに入れただけ・・・でしたが、悪くない。全然悪くない。

ヘビ独特な風味が包み込まれ過ぎて、ダイレクトにヘビ風味を味わいたい方には逆に残念かも。

ベーコンと。

山で採取したエゴマも一緒に炒めてみました。

大きなアオダイショウでした・・・肝臓、心臓、胃を使いました。

1月に偶然採取したヤマカガシ・・・長い胃(白っぽい)と長い肝臓(濃い茶色)を2つに切って、にんにく、ヨモギと一緒に塩コショウ

で炒めました♪

炒め物。

内臓は炒め物が手軽で美味しいのでおすすめ。

ヤマカガシの心臓と肝臓、シマヘビの肝臓

アオダイショウ

上は、心臓と肝臓。粗挽きの塩コショウが合います。

下は、胃袋。(オリジナル)

170cm程の大きなアオダイショウだったので胃袋も大きく・・・魚のブリの胃袋は、和え物にしたり、煮付けたり、塩辛にした

り・・・色々な料理に使われ ることを思い出し・・・チャレンジとなりました。

初めは、湯がいてみましたが、臭みがあったので断念し、串に刺して照り焼きにしてみました。

歯ごたえ良く、これは十分美味しいです。珍味!

大きなアオダイショウの心臓と肝臓。

串焼き。

手軽なのが良い所。

塩コショウでも醤油でも美味しいです。

網焼き。(ヤマカガシ)

左:肝臓、中央上:心臓、手前:胃。

焼肉のタレで頂きました。

これは普通に網焼きした内臓・・・モツ好きならば美味しく頂けます。

網焼き。(アオダイショウ)

肝臓と胃。酒で洗い塩もみしてから使いました。

塩コショウで美味しく頂きました。

内臓の煮物。(ヤマカガシ)

特大(体長155cm)のヤマカガシを使いました。何故か苦い・・・とても苦い・・・

身もとても苦かったです。特大だったので、毒を長年溜め込んだためでしょうか・・・個体によってとても苦いものもいるかも知れませ

ん・・・捌く時は首の辺りも思い切って捨ててしまった方が良いかも知れません。

胃の煮物。(アオダイショウ)

体長170cm程で、やけに太いアオダイショウ1匹の胃を使いました。

今回は身の肉を取るために茹でていたので、一緒に投入し、茹でて水で表面を洗ってから料理に入りました。

極普通に、お酒・砂糖・醤油でジックリ煮詰めただけですが・・・これが!!!!!

何これ!? ぷるぷるで柔らかいのに適度な歯ごたえもあり、美味すぎる!!!

量が少ないので余計に!!

モツが好きで時々買ってしまうのですが、それよりも遥かに!!! 美味しい♪

アオダイショウの脂肪。

シマヘビの脂肪。冷凍庫で保存していたもの。

3月中旬。日向ぼっこしていた大きなアオダイショウから頂いたもの・・・大量!!

今まで内臓(腸など)と一緒に捨てていたもの・・・脂肪。

ヘビの肉には脂が無いのですが、内臓には白いプルプルしたものがある事に気付きました・・・今まで散々ヘビを食べてきて気付くの遅す

ぎか・・・これは使え そう・・・

他の内臓や血管などは丁寧に取り除き、可能な限り、綺麗な脂肪だけ取り分けます。

180cm程度の大型のアオダイショウから内臓周りの脂肪を沢山取る事が出来たので、初めて料理に使ってみようとフライパンに投入し

て炒めてみたところ・・・

ヘビの脂肪だけで油不要でした。臭みなど微塵も感ぜず、栄養もありそうです。

アオダイショウとモミジガサの油炒め。

一つ上の写真の同じアオダイショウから頂いた脂肪を使って炒めました。

目の色が変わるほど・・・これは美味し過ぎる・・・ビールを飲みながら、パクパクと・・・一気に食べ尽くしてしまうまで箸を止める事

も出来ませんでし た・・・

モツ炒め。

モツ炒めに、キャベツ、タマゴタケ数本に、アオダイショウの脂肪と肝臓を投入して炒めたらご飯に添えました。

モツからでる汁でタマゴタケをグツグツ煮込み・・・良い出汁満載! そこから水分を飛ばして炒めて行きました。

ヘビの風味は・・・味付けが濃いのもあり、良く分かりませんでした・・・ただ、間違いなく風味アップ&栄養あるでしょう。

ご飯と一緒に口に入れたら、ビールをグビグビ!! 最高過ぎ!!

焼きソバ。

秋に太ったシマヘビから頂いた脂肪で焼きソバを炒めてみました。

ヘビ風味などはありませんが、いつもと違った感じ・・・ふつうに美味しいです。

恐らく栄養もあるでしょう・・・

スパゲッティに。

スパゲッティを茹でた後、フライパンで溶かしたヘビの脂に絡めながらペペロンチーノにしてみました。

何度も食べた事のあるペペロンチーノですが、これは違う!!

ハッキリとどんな違い!? と、聞かれても全く答えることが出来ない・・・見た目も味も殆ど同じなのですが、これはずっと美味しい。

頭ではなく、体が求めている栄養があるのでしょうか?

ただただ兎に角美味しかったので、あっと言う間に食べてしまいました。

太いアオダイショウから大量の脂肪が取れたので、シュウマイを炒めました。

これは余談・・・安いシュウマイ、グリーンピースはもともと無いのです・・・職場で何故かグリーンピースを頂き、炒め物などに投入し

たりして消費してまし

た・・・そんな時、偶然、シュウマイ!! グリーンピース多過ぎですが、子供の時以来だろうか・・・グリーンピースのあるシュウマイ

を頂きました♪ それ もヘビの脂で♪ 美味しい♪

ラーメンに。

取れた脂肪を炒めたら大量の油♪ で、ラーメンに♪

写真右は、胃袋、肝臓、心臓で、塩コショウで♪

写真では何故か写ってないのですが、大きな油が表面を覆い・・・いつまで経っても激熱で・・・ハフハフして美味しく頂きました♪

6月に田んぼで捕獲したシマヘビから卵が出てきました。

マムシと違い、これは普通に卵です。(上の写真は生の状態)

柔らかな膜を破らない様に蒸し焼きにしました。

黄身の部分だけなので、口の中が多少モコモコした感じになりますが、醤油や海苔などで美味しく頂きました。

栄養ありそうです。

7月中旬。

大きなシマヘビ・・・やけに太い・・・から・・・、まさにその太さそのまま・・・ボコボコと卵が連なって出て来ました。

卵の皮が破れない様に蒸し煮にして、塩コショウで、いざ♪

むにゅ!! むにゅ!! どんなに噛んでも、むにゅ!! って!!

とても強靭! 柔軟で丈夫な殻でした・・・ぜんぜん噛み切れん!!

と、言う分けで・・・結局、ナイフで切ったら中身だけ出したのが、下の写真。

見た目は、マッシュポテトな質感。

食べたら、玉子風味のマッシュポテトでした。

ヘビの皮の炒め物。(シマヘビ)

中国でもポピュラーな食べ物のようです。

皮下にコラーゲンがあるので女性に人気・・・?

作り方は分からないので我流です。

1、皮は適度な大きさに切ってお酒で洗う。

捌く前に水で綺麗に洗いましたがなんとなく・・・

フィルム状の薄皮は軽くしごいても殆ど取れませんでした。

2、水気を切ってからヘビの皮を炒める。

3、具を投入して一緒に炒めて完成!

皮は、グニャとした感覚&僅かにヘビ独特な臭いがあるので正直、微妙・・・でしたが、体には良いと思います・・・

火で炒めていると、フィルム状の薄皮がペラペラと剥がれ、フライパンや、具に貼り付きました・・・

今後、フィルム状の薄皮を取る良い方法を考える必要があります。

ジックリ唐揚げにした方が美味しいかも。

ヘビ皮ダシのスープ。オリジナル。

捨ててしまいがちな皮を使ってスープにしてみました。

動物でも植物でも皮下に栄養があると良く言われます・・・

大きなアオダイショウ1匹分の皮を使いました。

お椀約2杯分のスープを作りました。

1、皮はぶつ切りにして、お酒で綺麗に洗います。

2、水から茹でていき、アクは丁寧に取り除きます。

3、手元にあったショウガとニンニクを投入してさらに煮込む。

4、1時間程度以上茹でたら皮を取り出して、白ネギを投入。

5、今回はトロミのあるスープとしたので、

水で溶いた片栗粉大サジ1を入れ、トロミがついたら溶き卵を回し入れる。

6、塩コショウで味を調え、ごま油を垂らして完成。

思っていたほどダシとなるような旨みはありませんでしたが、皮下のコラーゲン等、少なからず栄養は頂けたと思います。

取り出した皮もまだプルプルだったので、もっと長時間グツグツと煮込んだ方が良かったかも知れません。

(アオダイショウ1匹分)

ヘビ皮の唐揚げ。写真右側。(アオダイショウ1匹分)

かなりジックリ2度上げしましたが、グニャッとした食感を完全にカリッとさせることは出来ませんでした。

表面はカリッとして、噛むとゴムのような強い弾力・・・体には良いかな?

写真左下は、胃袋の唐揚げ。

写真左上は、心臓と肝臓の網焼きしたもの。

今回は捕獲した当日に捌いたため、胃の中にはネズミの様なもの(既に毛と骨のみでした。)がおり、凄い異臭でした・・・酒で洗い、塩

で洗いました・・・胃 を料理に使う場合は、数日間絶食させてからの方が良いと思います。

ヘビ皮の照り焼き。

アオダイショウとカラスヘビの皮を酒と塩で丁寧に洗ってから・・・文字通り・・・ジャバラ状に(機織りの様に)串に刺し、醤油とみり

んを合わせたタレを付 けながら焼きました。

焼きたてが美味しいです。

ヘビのウロコ。

魚のように逆(しっぽの方から頭へ)向きに包丁の背で擦ると取れる分けではありません。

頭の方からしっぽの方へ擦った方が取れやすかったです。

また、包丁よりも、魚のウロコ取り(私のは普通のものとは形が少し違います。)の方が取りやすかった。

ヘビ皮の煮物。(アオダイショウ1匹分)

意外にもこれは美味しいです。

魚のウロコを取るように包丁でフィルム状の薄皮を丁寧に剥いたのもあったかと思います・・・

冷蔵庫へ保存し、翌日頂いたのですが、プルプル(グニャグニャ)だったのがコリコリとなり、歯ごたえがとても良く、つまみに最高!

これはまた食べたくなります。

ヘビ皮の煮物。(アオダイショウ1匹分)

ちょっと味が濃くなり過ぎてしまいました・・・期待し過ぎたのか・・・前回(一つ上のもの)ほどの美味しさは感じなく・・・

普通に皮の煮物でした。

ここからは、身を使った料理。

冬瓜とアオダイショウのゴマドレサラダ。

アオダイショウは身を取る時に一度茹で冷凍庫に保存していたもの・・・それをまた茹でたので、ヘビ風味はだいぶ抑えられてます。

頂き物の冬瓜は水で晒してサラダでも頂けると分かったので挑戦。極一部だけ皮を残したのは彩りを添えるためです。

ザザッとゴマドレを垂らしたら・・・いざ! これは全く普通に美味しいです。

茹でたヘビ肉とゴマドレ・・・サラダにしても美味しいと思いました。みごと的中。

ヘビ版バンバンジー。(アオダイショウ1匹)

キュウリが無かったのでカイワレで代用・・・トマトが無かったのでカニカマで代用・・・

鶏肉が無かったのでヘビ肉で・・・そんなわけはない・・・

ヘビ以外は代用品ですが、とても美味しい!!

ヘビ肉は茹でて骨から身を外し冷凍保存してました。これを茹でて解凍したので、だいぶ風味&アクは抜けたと思います。臭みは抜けて

サッパリした鶏肉のようです。ただ、こちらの方が歯ごたえは数段良い。

バンバンジーの濃いタレとの相性もとても良いです。これはおすすめ。

サラダ。

最近とくに、トマトが美味しい!! ちょっと塩を掛けて・・・最高! ビールを飲みながら頂くのが好きです・・・それはさてお

き・・・激熱の熱帯夜! スライスしたキュウリ、トマト、シッカリ茹でて適度に千切ったヘビ肉を冷蔵庫で冷やしてから頂きました。

これが、冷たく、サッパリ、ヘビは適度な歯ごたえにゴマダレ・・・相性最高! しかも元気満タン!!

ヘビと水菜のマヨポン炒め。(アオダイショウ)

ヘビ肉と水菜をマヨ+ポン酢で炒めただけですが・・・これが激激美味♪

適度な歯ごたえのあるヘビ肉に、シャキシャキの水菜・・・それにマヨポン風味が合わさり・・・美味すぎる♪

酢の物。(アオダイショウとシマヘビ)

激暑の真夏に、サッパリと美味しく頂く食べ方です。

これはおすすめ♪

作り方:

1、ヘビは捌いて冷凍保存しておいたものを使いました。

鍋に水と凍ったヘビを入れて火に掛けて沸騰したらお湯を捨てます。

こうする事で、ヘビ独特の臭みが、ある程度抜けます。

2、1で茹でたヘビを今度は水に晒します。

ここで食べやすいサイズに切っておいても良いです。

これも臭みを抜くためです。

3、キュウリはスライスして塩をパラパラ掛けてしばらく置き、“しんなり”させます。

4、調味料は、酢2:砂糖1に醤油少々、顆粒出汁少々を混ぜ合わせたら・・・

5、ヘビとキュウリを絞って水気を切ったら、4の調味料と混ぜ、炒りゴマを振ったら完成♪

梅サラダ。

以前作った酢の物よりも、少しパンチの効いたものにしてみました。

激暑の真夏に食欲をそそる味付け・・・梅干しの酸味でサッパリと、そしてゴマ油で満足感を♪

もちろん、おすすめ♪

1、ヘビは捌いて冷凍保存しておいたものを使いました。

鍋に水と凍ったヘビを入れて火に掛けて沸騰したらお湯を捨てます。

こうする事で、ヘビ独特の臭みが、ある程度抜けます。

2、1で茹でたヘビを今度は水に晒します。

ここで食べやすいサイズに切っておいても良いです。

これも臭みを抜くためです。

3、キュウリは千切りして塩を振って“しんなり”させます。

4、タマネギはスライスして水に晒しておきます。

5、調味料作り。梅干しを包丁で細かく叩いたら、ごま油、醤油に炒りゴマを加えて良く混ぜます。

6、最後にすべてを混ぜ合わせたら完成♪

オイル漬け。

ヘビ肉は、市販の肉に喩えるならば・・・やはり、鶏肉。ササミか・・・と、言う事で鳥のササミの料理で見つけました。

作り方:

1、鍋にヘビ肉、水、コンソメ、サラダオイル、ローリエ(あれば)を入れて沸騰させます。

2、火が通ったらフタをして自然放熱させたら完成。

まずはそのまま・・・マヨ+醤油少々・・・これは当然間違いない・・・普通に美味しい。

玉子焼き。

ツナを使った料理を検索して見つけました。

長いままの肉では、恐らく間違いなく食べ難い・・・と、言う事で、包丁で適度に刻んでから使いました。

これが、全く違和感ない・・・普通に(シーチキン+鳥肉)÷2が入った玉子焼き・・・

お弁当に入っていたら喜んで食べる感じでした。

ヘビツナ。(オイル漬け)

以前にやっていたとも知らず・・・今回は、コイでツナを作った時と同じ方法で作りました。

このまま少し食べたら美味しい♪ で↓

ツナと言えば、マヨ+醤油♪

美味しい♪ 鳥肉で作るとかなり似てくると思いました♪

唐揚げ。(シマヘビ数匹)

身、肝臓、心臓と精巣、その他(バッタ)。

精巣は美味しくありませんでした・・・もっとジックリ揚げたら違うかな?

ヘビ各種。

シマヘビ。1匹半。

シマヘビ。

アオダイショウ。

アオダイショウとヤマカガシ。

手前がアオダイショウ1匹分、右や上はウシガエル1匹分です。

予め肉を取り分けておけばスナック感覚で頂けます。

フィッシュ スネーク

&チップス。

体長80〜90cm程度の小型のヤマカガシを使い、ジックリ2度揚げすれば骨まで食べれるかも!? との発想でやってみました♪

骨まで頂くには、シッカリ水分が抜けてカリッカリにならないと無理だろう・・・と言う事で、油に火をかけ始めた時からずっと低温で揚

げていき・・・10分近く低温で揚げた後、一度上げて冷ましたら、高温で再度揚げました♪

これでもやや硬め(ちょいと頭蓋に響く♪)でしたが、カリポリカリポリ・・・スナック感覚で美味しく頂く事ができました♪

2026年の1月4日に奇跡的に採取したヤマカガシ。

上に乗っている2つがヤマカガシ。その他は、アジやサッパのアラ(頭や背骨など)を揚げたものです。

大きさ110cm超えで、太かったのですが・・・肉が無い!! (内蔵は大きかったです・・・)

この写真ではわかりにくいですが、背中の肉の筋をわずかにかじり取っただけ・・・になりました。

ヘビの唐揚げ。

美味しいですが、筋肉の繊維がハンパないので、喰らいついて引き剥がしながら食べる感じです。

ヘビのアミ焼き。(アオダイショウ)

唐揚げ同様に肉を引き剥がしながら食べます。

これも美味しいです。

屋外で。

焼き物。

身は反って高さがあるので、フライパンでは焼けない所がでそうだったので、最初はお湯を張って蒸し焼き状態で十分火を通した後、水気

を飛ばしてそのまま焼きへ・・・

今回は大きなアオダイショウ1匹まるまる・・・身と肝臓、心臓、胃とニンニク一株を使いました。

豪快に喰らいついて身を引き剥がす・・・やっぱり、こんな食べ方は好きです♪

串焼き。

マムシ以外のヘビの骨まで食べるなんて・・・絶対にムリだと思ってました。

茸本朗さんの動画で思い出し、同時に、丁度1mに満たないヘビを捕獲♪

遠火でジックリ焼いてみたら・・・風味良く、やや硬い・・・これはスルメのヘビ版♪

ジックリ炙って骨まで頂く食べ方です。

肉が少なく、取れるのはさらに少なく・・・そんなヘビですが、この食べ方ならば、丸ごと頂ける、香ばしくてビールにも合って美味し

い!!

ほんと、おすすめの食べ方です。

燻製。

150cm程のアオダイショウを燻製にしてみました。

作り方は、生の状態で塩コショウを振り、15分程度置いたら水分を丁寧に取り、燻製にする。フライパンにオリーブオイル、スライスし

たニンニクを入れ、香りが出たら燻製にしたアオダイショウを投入して良く火を通したら完成♪

背骨を折りながら背中の筋肉を引きちぎり・・・口へ・・・ビールを飲む手がベトベトになりますが、やめられない♪とまらない♪

ヘビ版ネギ間。

大型のアオダイショウとシマヘビ・・・ごちゃ混ぜですが、大きな肉を串に刺して焼きました。

味付けは塩コショウ。

トリ肉も良いですが、ヘビ肉でも全然良い!! 柔らかくてひと飲みにしてしまうトリ肉よりも、良く噛んで味わえるヘビ肉の方がお酒の

ツマミに良い!! 普通にお店で売っていたら、トリ肉版とヘビ肉版をそれぞれ3本ずつ・・・などと、普通に買ってしまうレベルでし

た。

チンジャオロースー。(アオダイショウ1匹)

太さが手首ほどもある太いアオダイショウから頂いた身です。

ひとつ上の前回は2012年、そして今回は2023年・・・11年ぶりに再度作ってみました。

そして今回は、1年前に塩漬けしていたハチクと、冷蔵庫にニンジンがあったので投入!!

1、茹でて骨から身を引き剥がします。

※これが済めば普通の肉と同じです。

2、身は長いので適度な長さに切っておきます。

肉に酒、塩少々で下味をつけ、しばらくしたら片栗粉をまぶす。

3、タケノコ、ピーマンも細切りにしておく。

4、肉を炒めて皿へ取り出す。

5、野菜を炒め、肉を加えてさらに炒める。

6.タレを入れて火を通して完成。

調味料は、

・オイスターソース 大さじ1

・お酒 大さじ2

・しょうゆ 大さじ1

・みりん 大さじ1

・砂糖 小さじ1

ちなみにオイスターソースが無い場合は・・・代用を手作り・・・

砂糖・しょうゆ・中濃ソース・鶏ガラスープの素で出来ます♪

これは普通に美味しいです。

肉を骨から剥ぎ取った時点で既に細切り状態なので、元々チンジャオロースーはヘビ肉を使った料理では・・・などと思ってみたり・・・

ヤマカガシとアケビの肉味噌炒め。

その他の具は、マイタケとニンニク。味付けは味噌と砂糖です。

ヤマカガシは茹でて身を取った時点で、殆ど臭いはしなくなっていたのですが、味噌やニンニクの味付け、油で炒めたのもあって全くヘビ

臭はありませんでし た。

アケビは塩水で苦味を和らげたので、苦味は殆どなく、サクサクと歯応え良くとても美味しい・・・アケビは肉や味噌ととても良く合いま

す。

これは、お金を出しても良いほど、信じられないほどに美味しいうえに、滋養強壮、精力増強にもなります。

もやし炒め。

アオダイショウの身はモヤシと同じサイズにしました。

今回は、“にんにくうま塩”ドレッシングにしてみました。美味しい!! 少し塩コショウを振ったらさらに!!

ヘビ(アオダイショウ)とカエル(ヒキガエル)とブタと大根の炒め物。

いろいろな食感が混ざり合って楽しい食べ物です♪ もちろん、美味しい♪

ヤンニョム チキン

スネーク。

美味しいのでおすすめ♪ ビールのつまみに♪

作り方:

1、ヘビ肉は適度に切ったら、みりん、塩コショウで下味を付け、10分程度置いたら水気を取って片栗粉をまぶします。

2、フライパンに油を入れて1を炒めます。

3、コチュジャン、ケチャップ、しょうゆ、みりん、砂糖、摩り下ろしにんにくを混ぜたものを加えてひと煮立ちして味が馴染んだら完成

♪

※本来のレシピでは、炒めた肉を一度取り出し、タレだけ火にかけてひと煮立ちしたら肉を戻してます。

アオダイショウ。

シンプルに砂糖、醤油、みりんで作りました。

シマヘビ。

砂糖、サンショウ醤油(自作)、みりんに牛丼のタレ(頂き物)を使ってみました。

ヘビの煮物。

揚げたり焼いたりするよりも柔らかくなるので若干食べやすくなります。

食べれる身はやはり少ないのですが、濃い目の味付けでコッテリと作ると・・・お酒をチビチビやりながら頂くには最高です。

覚え書き:

硬い肉を柔らかくする方法を調べました。

・ワインに漬ける。(PHが下がり保水力がアップする。)

・キウイ、パイナップルに漬ける。(タンパク質分解酵素の影響。)

・玉ねぎに漬ける。(タンパク質分解酵素の影響。)

・重曹をまぶす。(炭酸による。コーラやビールでも。)

・酢で煮る。(酢酸により保水力がアップする。)

・圧力鍋を使う。

・弱火で煮込む。(コラーゲンがゼラチンに変化。)

・砂糖をすり込む。(コラーゲンと水分を結びつける。)

・片栗粉をまぶす。(肉汁を逃がさないため。)

※()内はその理由ですが良く理解していません。

こちらも煮物。(アオダイショウ1匹分)

スペアリブの料理を参考にしてみました。

調味料は、醤油、みりん、日本酒。

具は、摩り下ろした玉ねぎとニンニクを使いました。

日本酒の変わりに赤ワインを使っても良いです。(柔らかくなります。)

具にショウガを加えても良いです。

1、圧力鍋にサラダ油少々を入れて炒める。

2、水、調味料と具を投入。

3、高圧で20分加熱し自然放熱。

4、煮詰めて完成。

一部を冷蔵庫へ入れたら翌日、プルプルの煮凝りができてました。

少し食べにくいのを除けば、スペアリブと同じです。

食べ終わったら少しほぐして熱湯を注いで煮汁を頂きます。

これは、美味しいです。おすすめ。

ヘビの香草焼き。

とても美味しいですが、骨に身がしっかり付いているため喰らいついて食べるしかなく・・・手づかみでは、手がベトベトになりま

す・・・

あらかじめブツ切りにしておいた方が良かったです。

鍋のダシとして使いました。

ヘビは右手前と鍋の底(見えませんが)にあります。

採取したハタケシメジからも良いダシが出てます。

美味しかったです。

鍋。

1m少々の小型のシマヘビ1匹、ヒキガエルのアラ2匹分に、その他、ハタケシメジやダイダイイグチも投入しました。

その他は、頂き物のダイコン、頂き物のセロリを食べて残った葉の部分と、買った豆腐です。

出汁に鶏がらを使ったので、ヘビ&カエル&鶏+キノコの鍋となりました。

残った汁は火を入れ、翌日、うどんを投入して美味しく頂きました。

ヘビスープ。(シマヘビ)

中国では最もポピュラーなヘビの食べ方です。

ヘビスープの作り方が分からなかったので、今回は水炊き(骨付き鶏肉を使った鍋)の要領で作りました・・・

1、鍋に水とヘビを投入して茹でていきます。アクを丁寧に取りながらさらにジックリ煮込んでいきます。1時間程度。

2、好みの野菜等を投入してさらに煮込んで完成。

(写真の時は、ニンジン、玉ねぎ、万能ねぎ。)

味付けは好みで軽く塩コショウ等で。

ヘビスープ。(シマヘビ)

具は、ニンジン、玉ねぎ、ニンニクと、

採取した、ヨメナ、ハナイカダ、タンポポ、サンショウ、シイタケを投入。

香り付けに、サンショウの芽を5個程入れたのですが、個性が強過ぎて凄い香りに。

美味しいのですが、完全にサンショウ風味のスープとなりました。

ヘビスープ。(シマヘビ、ヤマカガシ)

今回はトロミのあるスープにしました。

1、今までと同様にヘビを水から煮込んで行き、アクを取ったら具を投入します。

2、ある程度煮込んだ後、水で溶いた片栗粉を投入。

(ヘビ2匹とニンジン1.5本、玉ねぎ1つ、ヨメナ少々の具だったので片栗粉は大サジ2杯としました。)

3、少し沸騰させてトロミが付いた状態で溶き卵を回し入れます。

4、味付けは塩コショウと中華風とするためにゴマ油を少々垂らして完成。

本場中国でも、ヘビスープは、サラッとしたスープとトロミのあるスープの2種類ある様です。

これも美味しく頂けました。

ヘビスープ(アオダイショウ)

2020年、久しぶりにヘビスープを作りました♪

今回は、ほうれん草とニンジン、溶き卵を使ったスープです。

ポツポツ浮いているのは、内臓周りから取れた脂肪の塊です。

3日間、毎日頂いて・・・そう言えば、写真撮ったかな!? って、まだだった!!

・・・と言う事で・・・作ってから3日目のスープなので、彩りがやや残念ですが、出汁が出て美味しく頂きました。

煮込み。(ヤマカガシ)

特大のヤマカガシの身を使いました・・・やはり、苦いのです。

ヤマカガシと言えば、ヒキガエルの毒を取り込んで使う・・・ヒキガエルの毒(ブフォトキシン)は苦い事が良く知られています・・・

捌く時に、首のあたりから乳液が出ました・・・それが原因か・・・身も内臓も何度も良く洗いましたが、それでもだめだった・・・

今までこんな事はありませんでした・・・特大だったので、長期間、毒をため続け、これほどまに!?

個体により、毒の強弱は当然あると思いますが、今後は気を付けるべきでしょう・・・

ヤマカガシを捌く時は、頭だけでなく、その下・・・首のあたりも切り落としてしまった方が良さそうです。

それでも苦かった場合は、その個体が“当たり”だったと諦めましょう・・・

大型のアオダイショウ1匹分。出汁を取っているところ。

ヘビガラスープ。(シマヘビ)

※肉付きなので蛇骨では無く、蛇ガラでもありませんが、鶏ガラスープの作り方を参考にしたので、ヘビガラスープと命名・・・特に意味

はありません・・・

鶏ガラスープの作り方を参考にしました。

1、下拵え。

ヘビは表面が白くなるまで煮て臭みを抜きます。

煮たら血合いや汚れ等を取って水で洗います。

出た煮汁は捨てます。

2、材料の準備。

ダシが出やすい様にヘビの骨を折っておきます。

長ネギ1本、ショウガ1カケ、ニンニク1カケを適度な大きさに切っておきます。

3、煮込み。

水、材料と、お酒を少し入れて水から強火で煮込みます。

沸騰したら弱火にします。

長時間煮込んだ方が良いダシが出ます。最低2時間以上。

※長時間煮込むのが面倒な場合は圧力鍋を使う様ですが、

せっかくの栄養の一部が壊れてしまうので、今回は使いませんでした。

4、投入した具材を取り除いてスープの完成!

写真上、黄金色のスープとなりました。

出来たスープは色々な料理に使えます。

ヘビガララーメン(シマヘビ)。塩味。

上で作ったヘビガラスープを使ってラーメンにしてみました。

麺がインスタントなのが残念・・・

1、インスタントラーメン(塩味)のレシピ通りに麺を作ります。

2、ヘビガラスープは今回塩のみで味を調えました。

麺が入るので濃い目の味付けにします。

※インスタントラーメンに付いていたスープの素は使いませんでした。

3、味を調えたスープへ麺を入れて完成!!

インスタントラーメンに付いていた炒りゴマを掛けてみました。

1m少々のシマヘビ1匹でラーメン1杯分のスープにしました。

美味しいです。

時間とお金に余裕があれば、鶏ガラや豚骨スープと混ぜ合わせたり、貝柱を使ったりすれば、もっと奥行きのあるスープになると思いま

す・・・

ヘビガラきつねうどん(アオダイショウ1匹)。

生めんタイプで火に掛ける“きつねうどん”に使いました。

頂き物のブロッコリー少々、買ったニンジン少々に、川原で採取したセリを投入しました。

うどんに付属の出汁も使ったので旨み成分満載で激美味でした。

ジャコツ&トンコツラーメン。(アオダイショウ1匹)

複数の出汁を合わせると味に深みが加わって美味しくなる・・・

今回はとんこつラーメンを作る際にヘビガラの出汁を使ってみました。

美味しいです。とても美味しい。

これはいろいろな料理の出汁として十分使えます。

ガラメシ。

ヘビガラスープの副産物と言うにはあまりにも美味し過ぎる・・・

参考にした鶏ガラスープの作り方のHPに載ってました。

1、ダシを取ったヘビから手で肉を取り分けます。

小骨が入り込まないように素手で確認しながら丁寧に取り分けます。

2、温かい御飯の上に乗せて、マヨネーズと醤油を掛けただけで完成!

海苔を掛けても良いようです。

スープも十分美味しいのですが、こちらも美味しいです。

こっちメインで作っても良いくらい美味しいです。

ヘビ丼。(アオダイショウ1匹)

ヘビのガラメシが美味しかったので、アオダイショウ丸々1匹を茹でて肉を取り、ご飯に載せてマヨネーズと醤油で・・・などと・・・ヨ

ダレが・・・思いなが ら・・・

1、ダシを取るつもりはなかったので、中心部まで火が通った頃合で引き上げ、肉を骨から引き剥がしました。

2、やや臭みを感じたので酒で洗い、フライパンでニンニクと一緒に炒めました。

3、早速、アツアツの御飯にこんもりと乗せてマヨネーズと醤油で頂きました。

ダシを取るつもりでシッカリ茹でないとやや臭みが残る様です・・・また、今回は炒めたので身が締まり少し食べにくかったです・・・

が、ニンニクで炒めたの で、ガラメシとは違った感覚で美味しかったです。

ヘビ版、とん平焼き。(アオダイショウ1匹)

1、下拵え:茹でて身を取ります。

2、適度な大きさに切り、油で炒める。

3、卵を割り入れ、少量の水を入れてフタをする。

4、火が通ったら、焼いた面を上にして皿に盛り付ける。

5、ソースを掛けて完成。

千切りキャベツの上に盛り付けたりしますが、今回は野菜炒めの上に盛り付けてみました。

茹でて身を取る作業は、ひと手間かかりますが、大きなアオダイショウを捕まえたときは、やはり身だけを取っていろいろな料理に使いた

くなります・・・

とても美味しかったです。

ヘビカレー。(ヤマカガシ1匹)

大型のヤマカガシを使ってカレーを作ってみました。

レシピは買ったルーの箱に書いてあった通り。

骨は硬くて食べれませんが、柔らかくなった身は頂きました。

これは普通に美味しいカレーとなりました。+αで精力も付いたかな?

チャーハン。

ヤマカガシ1匹の身を丁寧に取り、刻んでチャーハンにしてみました。

ヘビの風味など感じることは出来ませんでしたが、凄く美味しいです。

ネギ塩ヘビライス。

ネットでネギ塩チキンライスを見つけて、これは美味しそう!! ヘビでも絶対美味しいだろう!!

早速挑戦!

1、ヘビは茹でて臭みを取ったら適度なサイズに切ります。

2、長ネギを小口切りに、ショウガ、ニンニクを摩り下ろします。(チューブがあれば便利。)

3、フライパンでヘビ肉を炒めたら長ネギと摩り下ろしたショウガ・ニンニク、鶏ガラスープの素、お酒、塩を加えて炒めます。

4、炊いたご飯にザックリ混ぜたら完成!!

やはり、激美味!!

晩酌の後の腹パンでしたが、美味しい!!

チャーハン。

一つ上のネギ塩ヘビライスのご飯と混ぜる前の具が残っていたので翌日はチャーハンにしてみました。

ご飯に玉子を絡ませて塩コショウで味付け。仕上げに醤油をチョロッと垂らしたら風味付けで焦がす感じで混ぜたら完成!!

元が美味しかったから当然ですが、美味しい!!

スパゲッティー。

大きなアオダイショウの身と頂き物のブロッコリーを使ってペペロンチーノ(具と一緒に炒めるだけで出来るペペロンチーノの素を使いま

した。)にしてみました。

普通に美味しい・・・強力な筋肉の弾力が強めですが、これもヘビ肉の特徴・・・鶏肉、豚肉、牛肉など、それぞれ個性があるのと同様に

これも持ち味の一つ・・・心地よく噛み締めて美味しく頂きました。

スペシャル他人丼。

鳥肉と卵で親子丼・・・鳥肉以外だと他人と言う事で、他人丼だそうです。

そして今回は!!

ヘビにカエルにブタに卵・・・ちなみに、ヘビはアオダイショウ、カエルはヒキガエルですが!

これは!! 爬虫類、両生類、哺乳類、鳥類!! と、言う事でスペシャル♪

いろいろな味・風味・食感を楽しめただけじゃない!! 美味し過ぎてあっと言う間に喰ってしまった♪

作り方:

1、肉類は適度なサイズに切っておきます。

※元のレシピは、玉ねぎも使ってました♪

2、ここで半熟卵の作り方♪

鍋に卵が浸る程度の水を入れて沸かします。

沸騰したら火を止め、常温の卵を入れて11分置くだけ。

取り出したら次の工程へ・・・

2、フライパンにマヨネーズを入れたら肉を炒めます。

3、みりん、しょうゆ、砂糖を入れて絡めます。

3、半熟卵をのせて、ネギをちらしたら完成♪

お鮨。アオダイショウ。

ふと・・・お鮨にしてみたくなり・・・まずは捕獲から!!

無事Getしたら、捌いて身を取り、適度に切って煮詰めました。

もともと身がシッカリしているうえに、煮詰めて硬めになるので、身を小さくしておくのがコツです。

好みでもっと刻んでも良いでしょう♪

これは普通に美味しいお鮨になりました♪

冷やし中華。

蒸し暑い時期だったので、サッパリと♪

今回Getしたアオダイショウは恐らく180cm程もあって激太!! 麺と同じくらいの量ですが、まだこれで取れた肉の半分なんです

♪

ヘビ臭を抑えるために一度茹でこぼしてから使いました♪

強靭な筋肉・・・なかなか噛みごたえがあって喰った感があって◎でした♪

※麺と一緒に頂きたい方は、千切り程度まで刻んだ方が良いでしょう♪

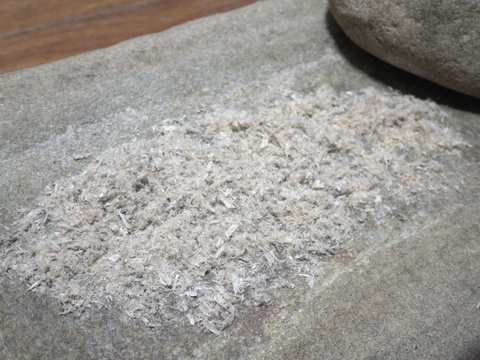

カラカラに乾燥させたヘビ肉を“すり石”で細かくしました。

大量に採取できたヘビ脂肪をフライパンで溶かしたら、このヘビ粉を混ぜました。

適当な容器を探したら、冷凍庫にコップとして使った青竹があったのでこれを利用しました。

写真は熱々を入れた所。

冷蔵庫へ入れて数日後。

ヘビペミカン。

カメ五郎さんの動画を観ていたら・・・“ペミカン”(シカ肉版)なるものが登場しました。

初めて聞く名前だったので早速調べたら、元はアメリカインディアンが作っていたものでした。

赤身の肉を乾燥させて砕き、乾燥させたフルーツと一緒に脂肪分で固めたもの。

これは、何年も保存でき、しかも高カロリー。保存食・携帯食になっていました。

また、日本でも山岳部などで作られていますが、野菜なども入れた短期保存食となってます。

今の私の生活で手に入る脂肪はヘビだけ・・・ヘビの身と脂肪を使って“ペミカン”作りに挑戦してみました。

約2ヶ月後。冷蔵庫で保管していたので腐らなくて当然!?

まずは、そのまま口へ・・・食べれない事は無いです。

サバイバル状況下ではむさぼり喰うでしょう・・・ただ、実際には“味”が少ないのです。

アメリカンインディアンが作るように、赤身(濃い味)の肉ではなく、ドライフルーツも無いためです。

そこで、今回は炒め物↓に使ってみました。

ヘビペミカンの野菜炒め。

油はヘビペミカンの油だけ、醤油少々と塩コショウで味付けしました。

これは普通に美味しい。

ヘビペミカンを携帯してのサバイバル・・・こんな状況は・・・まず訪れないでしょう・・・

体長50cm程度の小型のヘビ(ヒバカリ)を捕獲したのでまずは試しに・・・

頭・皮・内臓を取り除いたら、カラカラに乾燥させました。

それから、MY石器を使って骨ごと粉微塵に叩いて擂って・・・写真のように・・・

つみれ。

ヘビ粉に卵、片栗粉、小麦粉を加えて捏ね、熱湯に入れてまとめたら、味噌を溶き入れて作りました。

これは悪くないです。ヘビ臭もほとんど無し。

緑を加えて彩り良くすれば、さらにもっと良かったでしょう。

乾燥させたヘビ。

天日もしくは、遠火でジックリ乾燥させます。

水分が無ければ数年〜保存できます。

ヘビの骨酒。(ヤマカガシ)

ジックリ火で炙って熱々のお酒(泡盛)にジュッと入れます。

写真は浸けた直後ですが、お酒の色は少し褐色になってきます。

寒い時期には、熱々の熱燗が美味しいです。

乾燥保存していたヘビでヘビ鍋を作ってみました。

鍋に水を入れ、一昼夜、乾燥ヘビを浸けておきました。

柔らかくなったヘビは手で適当にバラしました。

茹でてアクを取りながら煮込んで2時間。

ダシを取ったヘビは取り除き、後は普通の味噌鍋を作りました。

強烈なヘビ風味・・・部屋の中に異臭が充満・・・

乾燥させた爬虫類は水で戻すと臭いが強くなる様です・・・トカゲもそうでした・・・

ショウガを入れ、ネギを入れ、ニンニクを入れ・・・最後には溶き卵を入れて風味を抑えました。

何度も火を入れたためか、当日よりも翌日の方がヘビ風味は抑えられ、食べやすかったです・・・自分が慣れただけかも・・・!?

乾燥保存していたヘビを使った唐揚げ。

右上が主に骨。左下は身のみ。

これは発見です!ヘビの硬い骨はそのまま唐揚げにしてもとても食べれないのですが、カラカラに乾燥保存してから唐揚げにしたら・・・

サクサク・カリカリと、スナック感覚で全部頂くことが出来ました。

少し手間が掛かりますが、ヘビを丸ごと全て頂く方法を発見しました。

今回は1m程度のヘビを使いました。大型のアオダイショウではどうなるかな?

素揚げ。

一度乾燥させたものを揚げると丸ごと食べれる事がわかったので、丸ごと素揚げにしてみました。

塩コショウをパラパラと掛けてパリパリポリポリと美味しく頂きました。

精力増強+カルシウム補給になったかな?

大学 イモ

ヘビ。

食べた瞬間は、まんま大学イモ♪ が!! あとはガリガリボリボリと頭蓋に響くほどの食感をお楽しみください♪

作り方:

1、ヘビは捌いてカラカラに乾燥させておきます。

2、1のヘビを適度に切ったら素揚げにします。

3、フライパンにはちみつ、水(おおさじ1)、塩少々を入れて火に掛けます。

4、泡立ってきたら素揚げにしたヘビを投入して絡めたら完成♪

浸けた直後。

1年後。元の胆は色が抜けてスカスカ感・・・成分はお酒に出ました。

蛇胆酒。

その名の通り、ヘビの胆をお酒に浸けて飲むものです。

今回は、大きなアオダイショウの胆を乾燥させたものを浸け、1年後に頂いてみました。

お酒に入れてすぐ、その場で頂く方法もあります。

写真のものは沢山入れ過ぎです・・・

左は、ジムグリ、タカチホヘビの2匹、右はヤマカガシ、カラスヘビの2匹が入ってます。

これは飲用と言うより珍しいヘビの保存用・・・

皮と内臓を取り除いて乾燥させてあったヤマカガシを漬けて見ました。

3年後・・・ずっと飲み続けて最後の1杯。やや飲み難かった。

ヘビ酒。

ヘビをお酒に漬けたものは世界各地に存在します。

中国にはヘビを漬けた蛇酒(シエチュウ)があります。

一般的にヘビ酒は滋養強壮になると言われています。

大人の胸ほどの高さのある枝の中にも・・・

雨上がり・・・この他、巨大なヤマカガシを捕獲しましたが、皮がベロベロと・・・雨で濡れると柔らかくなります。

シロマダラの抜け殻・・・なぜ“シロマダラ”だと分かるかと言うと・・・鱗の数を数えるんです♪

そして、今までいろいろなヘビの抜け殻を見て来て・・・これは違う種だ!!って直感したんです♪

ヘビの抜け殻。

漢方では、“蛇退皮(じゃたいひ)”と呼ばれ、皮膚病、頻尿などに利用されました。

主な成分はコラーゲン。民間にも様々な利用法があったようです。

その他、蛇の皮と言えば、お財布に入れて金運アップ!!! (強調し過ぎ・・・) ですね。

ちなみに・・・私の部屋には、150〜160cm程の完全なアオダイショウとシマヘビの抜け殻を飾ってます・・・

2m越え・・・生きているものも抜け殻でも・・・いつか見てみたいです。

※その他、番外編ではアオダイショウを使って醤油造りもしまし

た。

詳細は、“醤油”のページに♪