食用不可貝類

本やネットを検索して食用との情報が見つからなかった貝たちをここで扱います・・・

ただ、ほとんどの貝は毒が無ければ食べれると思われます・・・と、言う分けで、食用との情報が見つからなかった貝でも、それなりに量が獲れた、美味しそうに見えた・・・などなどの理由で、いくつかは持ち帰って食べてます。

体質や食べる量、住んでいた場所などにより、体に不具合が起きる可能性があるので、マネは、あまりおすすめできません。念のため。

このような石がゴロゴロの所で見つかりました。

湿って色が濃い石と乾いた白い石の境目付近で見つかりました。

調べたら、やはり満潮時に浸かる程度の場所に生息する様です。

泥を取った所。

写真右上の貝、殻の周辺部分が若干緑色のものも居ました。

殻の右下、入水口・出水口は、少し赤い。

クチバガイ <朽葉貝>

食用との情報は見つかりませんでしたが、酒蒸しにしてみました。

少し変わった風味・・・赤土の泥の様なものの中に居たからでしょうか・・・

不味いと言うほどではありませんが、美味しいとは言えない感じでした・・・

・・・だから食用ではないのか。

しばらく泥抜きしたら違うかもしれません。

モノアラガイ。

色々な生き物、水草を水槽に入れたら・・・一緒に着いて来ました。

サカマキガイ <逆巻貝>

モノアラガイの仲間に良く似てますが、こちらは、左巻き。

大きくなっても体長1cm程です。

殻は薄く簡単に割れてしまいます。

水槽に入り込むと知らないうちに大量発生しています。

毒は無いようですが、食用との情報はありませんでした。

コロモガイ。

蓋は無く、殻は厚みがありとても丈夫です。

毒はないので食べれると思いますが、食用にされないので美味しくないのか、もしくは、ただ採取自体がとてもまれなのでしょう。

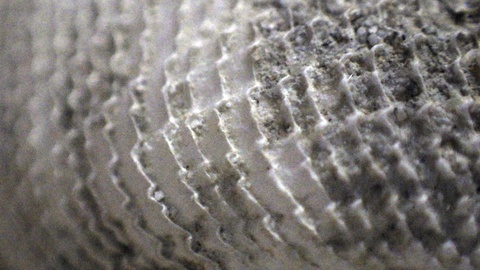

貝殻のズリズリ削る部分を超マクロ。

泥岩の周辺を大きめに取り除くと・・・びろ〜ん・・・

取り出したもの。

茹でたもの。奥は海藻。

食べてみたら・・・悪くない・・・と言うより、美味しいです。

ただ、なぜ食用にされない!? 私が思うに・・・

1つ、採取がとても手間。

2つ、殻がとても脆く直ぐに割れる。(傷つきやすい=死に易い)

3つ、実は食べていて・・・何故かジャリッとするのです・・・何故!?

みそ汁。

ジャリッとする身は直接食べず、出汁として使いました。

採取したものの中でも小さなもの・・・身のとても少ないものを使いました。

これは全く悪くない。普通に美味しいです。

これは美味しい貝の味噌汁となりました。

身を食べた後、殻を撮影・・・これか!!

凄く細〜く伸びている貝殻の一部・・・ここが簡単に折れて身と一緒に口に入ってしまうとジャリッ!!となるのでした。

ニオガイ。

貝の片側は大きく開いていて太い足が出たまま・・・この足で岩に着いて殻を回転させてドリルの様に穴を開けていくのです。

泥岩と呼ばれる泥が固まった岩に穴を開けてました。

この様な貝を穿孔貝と呼びます。採取はとても面倒です。

12月下旬。

12月下旬。2021年。夜の間は氷点下でした・・・こんな時はいろいろな生き物が浜に打ち上がるのですが、大きなムラサキガイも! 幅10cmでした。

ムラサキガイ。

波打ち際に打ち上がってました・・・半分干からびかけ・・・完全にカラカラのものもありました。

持ち歩いている杖でトントン・・・入ってますか・・・ゆっくりとでも扉が閉じるようであれば拾い集め、しばらく海水に浸けてから持ち帰りました。

バター炒め。

半分干からびかけていて、食用との情報が見つからない・・・今回は、用心して足だけを頂きました。

塩もみして、ヌメリや臭みを落として・・・生でひとつ・・・コリコリして美味しい・・・

早速、残りはバター炒めにして醤油を少々垂らして頂きました。

これはコリコリして美味しいです。内臓があるとまた全然別のものになると思います。

食べて美味しいのに食用にされない・・・一度に沢山は採れない食材なのでしょうか。

串焼き。

写真奥は、僅かに採取したアサリ。

香ばしく歯ごたえ良く・・・美味しいです。

極寒で浜に打ち上げられたもの&磯物の塩茹で。

左上はムラサキガイ、左下はサルボウガイ、中央はタマキビ、右はシロボヤです。

火を入れ過ぎないように注意して茹でたムラサキガイは、柔らかく、甘い・・・

そんな貝なのに食用にされないのは、やっぱり、個体数が少ないからでしょう。

ほんと良く打ち上がる・・・どうせ死ぬならと・・・つい、持ち帰ってしまいますが、これが食べると美味しいんです。

火を通し過ぎないように茹でて・・・柔らかくぷりぷり♪ そして甘〜い♪

煮物。味が染みてほんと美味しい♪

味噌汁に。素材が良いとどうやっても間違いない♪

マダラウミウシ。 マダラが牛っぽい♪

ウミフクロウ。

外洋に面した堤防で時々釣れて来ます。

ウミウシの中では大きいほうですが、茹でたら小さく・・・可も無く不可も無し・・・

フレリトゲアメフラシ。

青い斑点が綺麗です。

ミスガイ。

他のアメフラシとは異なり、殻がまだ外部に残っていますが、とても脆いです。

まるで光っているかのようで綺麗です。

9月上旬。沢山採取できました。

ミヤコウミウシ。

目の覚めるようなコバルトブルーが綺麗です。

潮が引いて取り残されたもの。

クロシタナシウミウシ。

ヒカリウミウシ。

その名の通り、発光するようです。

体全体を右に左にクネクネとくねらせて良く泳ぎました。

煮物。

ミヤコウミウシはピリピリする電気刺激の様な感覚が口の中に広がりました。

幾つか食べてみましたがどれも同じでした。

クロシタナシウミウシはただの煮物・・・可も無く不可も無し・・・

ヒカリウミウシも混ざっていたはずなのですが、どれがどれやら・・・分からず。

くっ付いて縮むと意外と硬く剥がれ難いです。

ウミナメクジ。体長1cm〜2cm少々程度。

アマモの中に居ました。

動いているさまは・・・まさに、ナメクジ・・・緑色のナメクジそのもの! ただこちらはずっと綺麗です。

アカエラミノウミウシ。

体を覆っている“ミノ”状のものは、ただフサフサしているだけでなく、一本一本が動くのです・・・

この“ミノ”は少しの刺激で直ぐに取れてしまいます。

体に細かな白点があります。

夏でも居るようですが、冬に見掛けます。

ヤマトウミウシ。

コロンとして大小のイボイボ・・・可愛いです。まるでゴーヤ♪

寒い時期に見られるウミウシです。

キヌハダウミウシ。

ミカドウミウシ。

卵。

これは近くに3匹居たマダラウミウシの卵でしょうか・・・

その他、クロシタナシウミウシもあちこちで見掛けました、。

キセワタガイ。

どこで区切って良いかわからない名前・・・調べたら被綿貝でした。

食べると美味しいとか。

シロウミウシ。

体長1cm程度のまだ子供でした。まだら模様がまさにウシ・・・かわいい・・・

サラサウミウシ。

不思議な網目模様が綺麗です。

この白と赤・・・海中でも目立ちます♪

ウミウシ。

色も様々、食べ物も草食から肉食まで様々、生活形態も様々、体内に毒を蓄積する種類も多く・・・

今まで色々食べてきましたが、やはり食用不可扱いとしました。

食べた種類:マダラウミウシ、クロシタナシウミウシ、ウミフクロウ、ミヤコウミウシなど。

カズラガイ。

とてもカラフルな模様の貝なので南方に住んでいるものと思っていました。

5年以上前に海岸で生きているものを採取してきたのですが、調べたら食用にされないとの情報から頂くのを断念して以来、生きているものは見掛けませんでした。

2月中旬。生きているものを3匹採取出来たので挑戦してみました。

ネットで調べた範囲では、食用とされず、臭くて食べれないとか・・・

茹でて醤油で。

茹でている時から何故かコショウの香りが・・・

内臓は全て取り除き、塩もみしました。

肝心の味は・・・やはりコショウの風味が・・・一瞬だけ違和感を感じましたが、それほど不味いものではありませんでした・・・

煮物にしたら問題なく頂けそうです。

翌年・・・またまた挑戦。

今回3匹採取し唐揚げにしてみました。まるで鳥唐のよう・・・

これは間違いなく美味しいだろうと・・・口に入れたら・・・やはりやや変わった風味を感じました。

この風味を感じない方法・・・塩コショウを使ったものならば良いのか!?

茹でたもの。

お皿右側3つがカズラガイ。左側奥は、ナミノコガイ、手前2つがコタマガイ。

食材がバラバラで少ない・・・これらは、ビーチコーミング中に波打ち際で拾ったものなのです。

久しぶりに食べたら、やっぱり!! 塩コショウの風味がありました。ほんと不思議♪

ムギガイ。

大きさは1cm弱。小さく可愛い貝です。

新婚旅行で行った人生最初で最後の海外旅行・・・ニューカレドニアの海岸で色々な貝殻を拾いましたが、この貝殻が沢山ありました。模様は様々で綺麗です。

岩に着いているもの。

ヤドカリ(コブヨコバサミ)が背負っているツメタガイの殻に着いているもの。

殻を少し開けている所。上下2匹います。

カサガイの様に貝殻は1枚で岩にくっ付いているかと思いきや!!

しっかりと2枚ある!!

そして下側の貝殻には穴があり、ここから足(足糸)をだして岩にくっ付いているのでした。

2023年、磯に透明なガラスのビンが落ちてる・・・よく見たら♪

ガラスビンの内側にナミマガシワが張り付いていたのです。

もちろん、外側から撮影♪ これは普通には絶対見れない貴重映像!?

ナミマガシワ。

とても綺麗な貝殻が海岸に打ち上がります・・・とても綺麗なのでつい、持ち帰ってしまいます♪

「幸せを呼ぶ貝」とも呼ばれます。

ネット上でも食べると美味しいとの情報が僅かに見つかりますが、通常、食用にはされていません。

極一部地域で食用にされていた・・・情報もみつかりました。

これは、おそらく沢山採れない&採っても身が少ないからでしょう。

普通に美味しい磯の貝でした。

ナミマガシワ。

中央のオレンジ色のもの。酒蒸しで。甘くて美味しかった♪

因みに、上はムラサキガイ、左上はイギス(海藻)、左はシロボヤでした。

ヒラフネガイ。

ヤドカリの住む貝の中に着く貝です。 写真上の白いものがそうです。

どうやって食べて生きているのか・・・やはり、ヤドカリの食べ残しを頂くのだとか・・・

レイシガイにくっ付いていたもの。写真右側のコブ状のもの。

磯の岩にくっ付いていたもの。

いろいろな貝にくっ付いてます。

写真は左から、スガイ、イボニシ、コシダカガンガラです。

くっ付く場所により、平べったかったり、丸っこかったり、斜めったり・・・いろんな形♪

そして内側は・・・

内側に仕切り板が一枚。写真は右側にある白い部分。

図鑑では貝殻の形をスリッパ型と表現してますが、そんな感じ♪

※もちろん、写真の様にひっくり返した形がスリッパ型なのです。

スリッパの足首方向に顔があり、足先を入れる部分には内臓が入っていて、スリッパの上に足が載ってる状態です。

殻の表面の汚れを綺麗に取り除いてみたもの。

シマメノウフネガイ。

塩茹で。

いつもいつも・・・ほんといつも・・・磯で巻貝を採取して茹でて食べた後、鍋を片付けようとすると必ず底に転がっていた存在・・・私にとってはそんな存在でした。ごめん!!!

通常は食用とされませんが、調べたら美味しいとか♪

殻から身を取り出したら・・・なんと、内臓が先細りになって尖ってる♪ 面白い♪ 帽子みたい♪ それはさておき・・・

身は小さいですが、美味しかったです。

普通に巻貝と一緒に汁物の出汁にしてしまっても良いでしょう♪

汽水の転石帯の隙間に沢山!!

足糸。これで岩などにくっ付いてます。

超絶に美味しいウネナシトマヤガイ(白い貝)と同じ環境にいる!! これは!!

不味いとの情報がありますが、食べた感想は・・・

感じかたによって泥臭い様に受け取ってしまうかも知れませんが、これはイガイ系の濃厚な風味です。

ただ、汽水域・・・環境の悪い川の下流にあるものは、もちろん、おすすめしません・・・

これは美味しい♪ ウネナシトマヤガイと同じ・・・が・・・やっぱり・・・後味は少々残念・・・

コウロエンカワヒバリガイ。

カワヒバリガイだと思って調べたら・・・どうも汽水域に生息し、やや幅広・・・これはコウロエンカワヒバリガイでした。

両種の見分け方は・・・言葉よりも見た方が分かり易い・・・また今度♪

マツカゼガイ。

いくつか種類のいる穿孔貝の一つです。

今回は、イシマテガイを捕るために岩を削っていたら・・・ふいに出て来ました。

たまたまそこにいるだけ・・・とも思いながら撮影したのですが、これも岩に穴を開けて生活する穿孔貝だったのでした。

ブドウガイ。

転石の裏側で見つけました。意外と可愛い♪

カキウラクチキレモドキと思われます・・・3〜4mm程の小さな貝なので良く分からん♪

転石帯の牡蠣殻にくっ付いてました。