アメフラシ <雨降らし・雨虎・雨降>

2月下旬。

4月中旬。20cm以上ある大物。

5月上旬。引き締まった状態で25cmあったもの。写真左。

20cmと20cm弱は写真右。

この大きなもの2匹が交尾中で一度に釣れてきて・・・竿が折れそうでした。

5月下旬。交尾中。

卵。6月上旬。

海そうめんとも呼ばれます。

一部地域で食用にされますが、アメフラシ同様に毒成分を含んだものを食べていた場合、この卵にも毒成分が含まれている可能性があ

ります。

アメフラシの卵をウミゾウメンと呼んでチャレンジされている情報をいくつか見つけましたが、本来のウミゾウメンは海藻

(正式名称)・・・このアメフラシの卵も食用にされるのかは、もっと調査が必要です。

※食べても平気だったと言う情報も見つかりますが、体長が悪くなって吐いてしまったと言う情報も沢山みつかるので食べない方が懸命で

しょう・・・

背中の中にある貝殻。

1匹に1枚だけあります・・・ややムラサキ色になっているのは雨降らしが雨を降らして・・・爪の中まで紫色・・・石鹸でもなかなか取

れません・・・

ほんと、ペラッペラのフィルム状の貝殻なのです。

アメフラシ。

ツツくと、紫色の液を出す事で有名ですね・・・捕まえると私もつい・・・

春、外洋に近い堤防には30cmクラスのアメフラシがあちこちに・・・旬は春です。

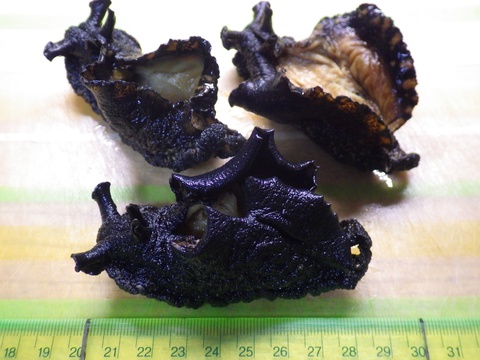

クロヘリアメフラシ。5月上旬。

春〜初夏にかけて見られる小型のアメフラシです。

体のわりに大きくシッカリした殻が背中にあります。

まるで雪が降っているかのような淡い模様がとても素敵・・・可愛くて好き♪

※小型で可愛いので!? 食用との情報はありません♪

左下に顔があります。大きさは直径20cm程度。

不思議な形・・・右上が三角形の底辺、左下の頭が頂点のような感じなのです。

採取した時は、裏側の足の感じから、ナマコかと思ったら!!

お尻側から、ドボドボと・・・紫色の液体!! 何度も何度も出続ける・・・これはアメフラシだ!!

分かり難いですが、ちゃんと目も見えます。

タツナミガイ。

1月下旬、今まで何度も来ている場所ですが、初めて・・・しかも3匹も居ました。

目的のナマコが見つからず、このウミウシばかりが見つかり・・・食べてみようかとの思いも一瞬よぎったのですが、この見た目・・・

ブツブツの見た目がキモイ! そもそもナマコだと思ったらウミウシだった違和感!! さらに、写真ではあまりよく分かりませんが、薄

茶色に、青緑色が混ざってるのです・・・この色、体が食材として認知しない・・・食欲を失せさせる色・・・で、全て解放してあげまし

た♪

※家に帰って調べたら・・・フィリピンなどで、この内臓を料理して食べるとの情報を見つけました。

機会があればまた♪

吸盤があるので、上半身を持ち上げる動作も良く行います。

アマクサアメフラシ。

刺激すると白い液を出し、足裏の後端が吸盤状になっています。

背中のヒレ状のものがお尻の方で繋がっているのも特徴です。

ミドリアメフラシ。

黒い〇の模様があるので、ジャノメアメフラシかと思いきや!!

細かな白い細点もあるのがミドリアメフラシの特徴です。

ちなみに、ジャノメアメフラシは、黒い〇同士を結ぶ黒い線もあるのです。

写真は、右側が頭で、右上を見上げている体勢になってます。

アメフラシ。

こんな外見で貝の仲間です。

アメフラシは、ウミウシの一種で、他のウミウシはもっと小さいです。

日本では一部の地域(隠岐、鳥取、千葉など)で昔から食用とされてきました。(ベコ料理と呼ばれる。)

韓国ではアメフラシの事をクンスーと呼び食用にされています。

アワビの様に干して乾燥保存ができます。

地域や季節により毒を持つ場合があります。

卵は海素麺(うみぞうめん)と呼ばれ、食糧難の時には食べられたようですが、アメフラシそのもの同様に毒の問題もあったようです。

注意:他の生物にも言える事ですが、食べ物(海草)の毒成分を体内に溜め込んでいる場合があるので、地域・時期により“当る”場合が

あります。

1月下旬。

堤防で20cm程度の個体を9匹採取できました。

実はもっと沢山居たのですが、これでバケツ一杯!でした。

写真は捌いて軽く湯通しして小さくなり、ボール一杯!になったところ。

4月。25cm程のアメフラシ6匹。

10kgの米袋の6割程ありました。めちゃ重い!!

写真は洗面所の流しへ入れた所・・・ここで捌きましたが、洗面所も自分の手も全て紫色に・・・

アメフラシの食べ方:

背中側からバッサリいきます・・・

大量の液体が溢れ出すので初めて捌いたときは少しビックリしました。

体内の水分が抜けた段階でひと回り小さくなります。

背中に薄いフィルム状の貝殻があるので取り除き、内臓も取ってしまいます。

口の部分は美味しいので残しておきます。

最後に塩もみしてヌメリを落とす。

茹でます。

茹でるとさらに小さく縮みます。体長が約半分弱程度になります。

茹でたら、茹で汁のまま一晩寝かせると柔らかくなるとか・・・そんな気がしない・・・グニャっとした身は引き締まっている方が私は好

みなので省略。

※茹でてから捌いた方が楽だと思ったのですが、大型のものは鍋に何匹も入らない・・・中まで火が通り難い、シッカリ冷まさないと切っ

たときに体内から熱湯が溢れ出す・・・やけど注意! など・・・

やはり、定番通り、捌いてから茹でる事をおすすめします。

アメフラシ料理:

背中のエラと口の煮物。

卵同様に内臓は当たる可能性があるので私は破棄してます。

エラは背中にあるフサフサの部分です。口は筋肉が引き締まった赤身の肉でコロンと丸いものです。

これだけで十分ツマミになります。

口の中にはフィルム状の歯が入っているので、食べる時に取り除くか、料理の際に取り除いておくと良いでしょう。

串焼き。

韓国でのアメフラシの食べ方のひとつとして串焼きにするとの情報を何処かで見てからいつか・・・と、思ってました。春になって今回

やっと挑戦!!

捌いて、内臓取って、茹でて締まってから串に刺しました。

火で炙ったら醤油を掛けて・・・食感は、歯ごたえの無いゴムのようで残念ですが、貝(磯)の風味は感じる事ができます。食べ方として

は悪くないです。

※上でも書きましたが、生きている時と捌いて料理した後では、その大きさが全く!!違います。

長さで、ザックリ1/4程度になるので、その様なサイズの個体を採取しましょう・・・

手前右側。茹でてスライスし、酢味噌で頂きました。

普通に美味しかったです。

茹でて内臓を取り除き、綺麗に洗いました。

食感はグニャとした感じです。酢醤油で頂きました。

煮物。

20cmを優に超える大物だったので、調理後でも15cmはありました。

下拵え後、そのまま煮込みました。

ゴムの様に弾力があるのですが、シャキシャキ感もあり、美味しいです。

煮た方が風味が出て美味しいです。

煮物。

去年の美味しさを思い出し・・・捕らずには居れませんでした。

毎日、コトコト火を入れながら数日間、とても美味しく頂きました。

プルプルのコラーゲン満載! で、噛み締めると風味バツグン・・・美味しい・・・

はぶて焼き。

煮物は美味しい&それ以外に美味しい料理法があまり思い付かない・・・などの理由でつい、いつも作ってしまいます・・・今回もまた

作ってしまった・・・ここから・・・そうだ! 魚であれば煮た後に焼く“はぶて焼き”がある!! で、早速!!

煮て黒く縮んだアメフラシ・・・焼けてるのか!? コゲてるのか!? まったく分からん!!

パチパチと表面に多少コゲめが付いた感じがしたのでいざ!!

柔らかいゴムの食感に貝の風味 + 香ばしい風味も加わりました!! 当たり前! ただそれだけ!!

実際、全く悪くないです。ただ、手間を書ける程でも・・・と、言う感じでした。

沢山煮物を作り過ぎたら、一部を“はぶて焼き”など、別の料理にしたら飽きが来なくて良いかもしれません。

煮付け。写真は一部です。

油で炒めた後、醤油、みりんで煮付けます。

貝の風味が出て美味しいです。

煮付け:少しの煮汁で始め、煮詰めてこってりと仕上げる方法。

唐揚げ。挑戦!!

一匹丸ごと唐揚げにしてみました・・・写真奥は魚のアラの唐揚げ。

・・・とても噛み切れない・・・スライスしてから頂きました・・・

やはり、カリッとはならず・・・しかも油が飛んで大変でした・・・

美味しくないわけではないので、挑戦する場合はあらかじめスライスしておく事をお勧めします。

アメフラシスパゲッティー。

貝の風味で美味しく頂けました。

アメフラシは柔らかくプルプル。

アメフラシとひじきの煮物。

その他の具は、アラゲキクラゲとアブラアゲです。

余談・・・アメフラシ・アラゲキクラゲ・アブラアゲ・・・アとかゲとか・・・似てる・・・五・七・五で俳句?

これは美味しいです。お酒のツマミにも良いです。

アメフラシ飯。

アサリをご飯に炊き込む料理は良く知られています・・・また、ボベ飯と呼ばれる磯のカサガイを炊き込むご飯もあります・・・なら

ば・・・

同じ貝で磯の風味のあるアメフラシでも当然できるはず・・・で挑戦!!

作り方:

1、アメフラシの煮物を作ります。

2、予めお米に水を吸わせておきます。

3、お米に煮汁と水を加えて、規定量になるようにします。

4、炊きます。

5、炊き上がったら煮たアメフラシを投入してザックリ混ぜて少し蒸らして完成。

これは、貝の風味、磯の風味のある美味しいご飯です。

ネットを検索しても見つからないのが不思議・・・アメフラシを食べる地域の極々一部で作られているかも知れません・・・

乾燥保存したアメフラシ。

乾燥しやすいように頭部から縦に切れ目を入れ、口は取り除きました。

元はたしか・・・20cm程度はあったと思います。

内臓取って水分も抜けたら・・・5cm程に! 小っさ!

ただ、これで軽くてコンパクトに♪ 保存するには丁度良い!?

去年の春に採取し、今は年を越して2月末です。

鍋で湯を沸かしたら乾燥アメフラシを投入して一晩放置し、翌日再度火を入れてみました。

ワカメのようにぶわ〜と水を吸って鍋から出てきたらどうしようと若干、心配してみましたが、5cm程から8cm程に大きくなっただけ

でした。

これが、適度に水を吸ってプリプリ♪ 硬くなく、ブヨブヨに柔らかくなり過ぎず・・・Bestな感じ♪

乾燥アメフラシを使った煮物。

風味が良い♪ 食感が良い♪ 見た目も良い♪

貝の風味のあるアメフラシ。乾燥させて戻し、コトコト煮詰めたものは、弾力があって柔らかく、ちくわに近い食感♪ これは激おすすめ

♪

作り方:

1、乾燥アメフラシはお湯に浸け、一晩かけて戻しておきます。

2、ニンジン、ちくわ、アメフラシは適度にスライスしておきます。

好みの具を使って下さい♪

3、フライパンにゴマ油を投入したら、硬いニンジンから炒め始めます。

4、火が通ったら、残りの具を全て投入し、水、出汁、砂糖、酒、みりん、醤油も投入。

5、煮汁が少なくなったら完成♪

干しアメフラシをスープに。

貝の風味があり、ぷるぷるの食感も悪くないです。

ニンジンを入れたらカラフルでもっと綺麗になったかな?

干しアメフラシをラーメンに。

戻す時に使った汁も使ってラーメンに投入しました。

安直・・・簡単過ぎ・・・ただ、風味もあって美味しかったのです。

タツナミガイ。

2021年、初めて目撃した時は・・・青緑色・・・ブツブツモジャモジャでキモく・・・アリーヴェデルチ♪

家に帰って調べたら、内臓は食べれるようで・・・そんなこんなで・・・またまたGet♪

茶色バージョンも居ました♪

背中の中には、やっぱり♪

ただ、ノーマルアメフラシと異なり、ちゃんと貝殻っぽい!! ただ、これが逆に割れやすいので注意!!

そしてなんと・・・胃袋と思われる部分の中には、何やら硬いものがゴロゴロと・・・

出て来たのは、若干、透けて硬いのですが爪を立てると僅かに凹む・・・まるで樹脂で出来た歯!!!

恐らく、これで飲み込んだ海藻を磨り潰すのでしょう♪

内臓の煮物。

日本では食用にされないタツナミガイですが、南方では内臓のみ、食用として利用さる様です。

利用される部位は、オパール腺、エラ、肛門、水管。

これだけでは私も分からない・・・良く調べたらそれぞれの別名は、肝臓、耳、肛門、腸とか。

そして、捌いて確保したものは・・・写真左上のオパール腺(肝臓)、右上はエラ(耳)、右下は腸(肛門や水管)でしょうか!?

その他、左下は胃、中央は口。

どれもプリプリなどの食感で面白かったのですが、唯一・・・一番大きな肝臓は食べれませんでした・・・

肝臓は、ややスーッとする感じと変わった味・・・ビビリ過ぎかも知れませんが、違和感を感じたので口から出してしまいました。

タツナミガイは僅かに毒との情報&大部分の体の部分は食用にされないとの事で、食べず、唯一(外国で)食用との情報で挑戦した内

臓・・・

その中でも一番大きかった肝臓は食べれず・・・これでは、このためだけに命を頂くのは申し訳なさ過ぎる・・・

と言う分けで・・・また何か新しい情報を見つけるまで、捕獲しないでしょう・・・