食用不可キノコ

食用不可、食毒不明・・・など、通常食用とされないキノコたち・・・

7月上旬。

8月下旬。

9月上旬。

ニガイグチモドキ <苦猪口擬> イグチ科。

傘:表は褐色ビロード状、裏は紫色でスポンジ状。

柄:中実で傘と同じ色。

肉:白色で傷つけても青変しません。

毒は無いのですが、強烈な苦味があるのでとても食べれません・・・

バライロウラベニイロガワリ <薔薇色裏紅色変> イグチ科。

傘:表は小鱗片、裏は赤くスポンジ状。

柄:黄色地に上は赤い網目模様で下は赤い粉が着いたよう。基部は太く白い菌糸毛。中は中実。

肉:淡黄色で傷つくと強く青変。

キアミアシイグチ <黄網足猪口>

傘表:やや褐色。

傘裏:黄色のスポンジ状で柄にやや垂生する。

柄:明瞭なアミ目模様。

その他:傷付けても青変しない。

良く見かけるのですが、苦くて食べれない様です・・・

9月上旬。

9月中旬。

一つ上は2011年、今年は2019年・・・超久しぶり&デカイ&割れてる・・・などなどの理由により、全く同じものだと想像できま

せんでした・・・

大人のゲンコツよりも少し小さい程度で焼いたパンの様にふっくらと・・・

コツブタケ <小粒茸> コツブタケ科。

小さな丸いキノコです。ホコリタケの仲間にも似てますが、切ると簡単に同定できます・・・中身は、小さなツブツブがいっぱい!

ヒトクチタケ <一口茸> サルノコシカケ科。

小さな一口まんじゅうが木の幹にくっついている様に見えます・・・

小さくて丸くて可愛いのですが、異臭があります・・・

クロアワタケ <黒泡茸> イグチ科。

以前は食用とされていましたが、現在では食不適として扱われています。

図鑑を見てススケヤマドリタケかとも思われましたが、網目が褐色な事もあり、クロアワタケとしました。

ススケヤマドリタケの網目は白いとの情報が多く、一部では柄と同色との情報も。

傷付けると僅かに褐変します。

エリマキツチグリか? 良く似た種が多いのでやや疑問系。

ツチグリよりもホコリタケに近い仲間です。

ツチグリは食用になるとの情報から、中身の白いエリマキツチグリを採取し、外皮も剥いて炒めてみました・・・結果・・・とても苦

い・・・

よくよく調べたら、食用になるのは、ツチグリ科のツチグリのみ・・・その他のツチグリと名前の付くキノコは食用不可でした・・・

毒は無いので体調に変化はありませんでしたが、食用ではないキノコを食べたのは、今の所このキノコだけです・・・毒でなくて良かっ

た・・・

フクロツチガキかな?

ベニセンコウタケ <>

山の中の開けた草地。辺り一面に生えてました・・・

本を調べてもベニナギナタタケしか見つからず、似ているけどたぶん違う・・・

色々なワードでネットを調べても見つからなかったのでずっと保留状態でした。

ネットでイグチ類の調べ物をしていたら偶然発見しました。

長さ1〜2cm程度の小さなキノコですが、赤い色なので目立ちました。

ツノマタタケ <角又茸>

黄色で小さくカワイイきのこです。

シロホウライタケ <白蓬莱茸>

地面に落ちた枯れ枝に白い花が咲いたようでした・・・

写真のものだけでなく、辺り一面に沢山ありました。

シュタケ <朱茸>

ヒイロタケと良く似てますが、裏側の管孔がこちらの方が大きいです。

カブラテングタケ <鏑天狗茸>

根元がまん丸・・・です。

幾つかの種類があるようで、食毒不明や毒として扱われます。

クロニガイグチ <黒苦猪口>

やや疑問系です・・・

クロニガイグチの特徴である、傘のひび割れはあったりなかったりするようです。

柄に網目があるとの情報もあります・・・

キツネノハナガサ <狐花笠>

とても小さく、細く、もろい・・・

ハタケチャダイゴケ <畑茶台苔>

コップの中に黒いダンゴ・・・雨が降ると、この黒いダンゴ(胞子の塊り)が飛び出て増えます。

名前に“苔”と付いてますが、キノコの仲間なのです。

柄はツブツブ・・・

傘はクルクルッと・・・

柄の根元の断面。

アシボソノボリリュウタケ <脚細昇竜茸>

見つけた瞬間、何だこれは! キノコ!? ・・・となりました。

正体不明なので持ち帰りましたが、食べれないキノコのようでした・・・残念・・・

ノボリリュウタケ科のキノコには毒のあるものから食用となるものまで・・・これは・・・

ネットを調べると食べれるのでは? との情報はありますが、殆どが食不明・・・

これは食べない方が無難でしょう・・・ただ、見た目は美味しそう・・・

スジオチバタケ <筋落葉茸>

傘の直径は1cm程度の小さなキノコです。

ハエを寄せる腐臭・・・丁度ハエが来たので一枚パチリ!

引っ張ってみたら・・・違和感なく、そのままスルスルと抜け・・・

これはまるでイモムシ!?フワフワ感のあるマシュマロの様な感じでした。

根元には白い殻のようなもの・・・

ツマミタケ <抓茸>

ハエが視界に入り・・・ふと見たらキノコ!?

記念に抜いたら・・・当然ですが・・・臭い・・・思わず鼻をつまみたくなります・・・

まるでイモムシのような物体でした。

傷つけると次第に黒くなります。

スミゾメヤマイグチ <墨染山猪口>

傘の表面は古くなるほど凸凹になるようです。

食毒不明です。

一部地域で食用との情報もありましたが、とても不味いようです・・・

傘の表面。

ハナガサイグチ。

食用かどうか現在でも不明なようです。

黄色とオレンジ色の中間・・・とても目立ちます。

傘の表面は触ると手に色が付きます。

フサタケ <房茸>

高さ5cm程度で先端は尖ります。

小さいので食べようとは思わないでしょう・・・

ピンク地に白っぽい感じもあります。

とても弱い青変性。

若いものほど赤味が濃い。

肉は黄色。柄には赤いツブがまばらにあります。

管孔の表面だけが赤いのです。

周辺にいくつも生えてました。

ツブエノウラベニイグチ <粒柄裏紅猪口>

特徴は写真の説明に書いてしまいました・・・

あまり見かけないキノコのようですが、今日に限り・・・周辺にボコボコと・・・生えてました。

9月下旬。

10月上旬。 周辺に幾つか見かけました。

辺り一帯・・・不思議な臭いが・・・何故か・・・岡八郎を思い出しました。

10月下旬。 黄色のタイプもあります。

サンコタケ <三鈷茸>

傘はピンク色を帯びた雰囲気・・・肌色とでも言うのか・・・

傷つけるとやや褐変します。柄に網目模様はありません。

ブドウニガイグチ <葡萄苦猪口>

色合いにやや疑問形ですが、“日本のきのこ”やネットで検索して同定しました。

色合い以外の特徴は同じ。さらに、ネットで検索すると同じ色合いのものも見つかるのです。

マメザヤタケ <豆莢茸> クロサイワイタケ科。

8月下旬。木の根元に生えてました。やや白っぽい2つが目立ちますが、真っ黒になったものも周りに幾つかありました。

アシナガイグチ <脚長猪口>

食毒不明です。柄が長〜くなり、殆どは真っ直ぐではないです。

ちなみにセイタカイグチは食用です。ごちゃ混ぜにならないように・・・

ホソツクシタケ <細土筆茸>

落ちて古くなった朴の実から何か出てる・・・種から根が出た!?

調べたらキノコでした。幼菌の頃は白い色だそうです。

チョウジチチタケ。

良く似ている種が幾つかありますが、これは乳液が白で次第に黄色くなるのです。

苦みがあるので食用に向きません。

ニオイワチチタケ <匂輪乳茸>

背の高い木がまばらに生える開けた公園にて・・・超大量にあちこち・・・上の写真の様な状態の場所があちこちにあったのです。

独特な変わった匂いが漂います・・・

カワキタケの仲間。

こんなとても特徴的なのにとても時間が掛かりました・・・情報が少ない・・・

強烈なカップ状で木から生えます。

普通にコップとして使えます・・・

落ちた松の皮で分かり難いですが、左上の松の根元付近〜手前〜右上に生えてます。

2024年。別の場所で。

柄は黒くて毛むくじゃら。

ニワタケ <庭茸>

この見た目、このボリューム・・・これが食べれれば・・・考える事はみな同じようで・・・挑戦して砕け散っているようです・・・残

念。

枯れた松の周辺グルッと・・・あちこちボコボコ生えてました。

クチベニタケ <口紅茸>

写真では少し分かり難いです・・・中央にオレンジ色の部分があり、これが口紅をしている様に見えるのです。

ふと何を思ったか・・・摘んで取ってみたら・・・ずるずる〜!? 地下にはこんなものがあったのです・・・調べたらこれも特徴でし

た。

このキノコ、発生してから3ヶ月ほども、そのまま残るようです。日本では普通に見られるキノコの様ですが、世界的には珍しいそう

で・・・また、何度か見に行きたいです。

ベニヒガサ <紅日傘>

傘の径は1cm程度で、ヒダは柄に垂生します。

この周辺に他にもありました。写真手前の大きなものは手のひらを思いっきり広げた程の大きさでした。

傷つけたら乳液が出ました。

ケシロハツ <毛白初>

このような白いキノコは、いくつか種類があり、毒キノコ、食用キノコ、食用不可キノコが混ざってます。

同定はシッカリ行いましょう・・・

ちなみに、それらのキノコの名前は・・・シロハツ、シロハツモドキ、ケシロハツ、ケシロハツモドキ、ツチカブリ、ツチカブリモド

キ・・・聞いただけでヤになる・・・2019年、ようやく私もやっとその気に・・・まずは食用不可のケシロハツでした。

ガヤドリナガミツブタケ <蛾宿長実粒茸>

バッカクキン科の冬虫夏草の一種。

蛾の成虫から生えるキノコです。

フタイロベニタケ <二色紅茸>

色が大分抜けている状態のフタイロベニタケと判断しました。

薄いですが、中央部が青緑色、周辺部は暗赤色だった感がありました。

11月下旬・・・こんな時期にキノコなど・・・って、何!? あった!!

何だこれ!? 取りあえず切ってみよう・・・うわっチチでた!!

2020年10月下旬。山の中で1つだけ・・・

チチショウロ <乳松露>

調べても本に載ってなく・・・“ショウロ”、“乳液”で調べたら出て来ました。

なかなか珍しいキノコのようです♪

6月下旬。周辺一帯にぼこぼこと・・・

12月上旬。

スナジクズタケ <砂地屑茸>

恐らくスナジクズタケか・・・植物も生えない海岸の砂浜に・・・!?!?!?

海豆かと思ったらキノコ!!! こんなとこに!!!

近くに2本ありました。

網目。

管孔と柄の付け根。

シロヤマドリタケ <白山鳥茸>

珍しい真っ白なイグチ系のキノコです。数冊の図鑑に載ってなく、ネットで見つけましたが、この名前は仮の名前だそうです。

見た目は、ヤマドリタケモドキをただ真っ白にしただけのようです。

網目が明瞭で柄は太いです。管孔は、この個体がまだ成長段階だったからでしょうか・・・超細かく、唯一、ほんのりと褐色のような灰色

のような色がある感じでした。

高さ5cm程度でした。

キヒダキワタゲテングタケ。

漢字名が検索しても見つかりませんでした・・・が!! 恐らく・・・<黄襞黄綿毛天狗茸>でしょう♪

図鑑に載ってないキノコ・・・散々ネットをウロついて見つけました。

それはさておき・・・山の中を歩き回って・・・久しぶりに鼻がムズムズ・・・スギは春だし・・・なんだろうな〜なんて・・・

家に帰って見つけた、このキノコの情報・・・なんと・・・このキノコの臭いを嗅ぐと鼻水やクシャミが出るとか・・・しかも数時間

も・・・まさに!!!! こいつが原因だったのか!!!

どのキノコ図鑑にも載ってない・・・こんなキノコがあったなんて!!

7月下旬。老成個体。写真の様に黒っぽくなってくる。

アカヤマタケ <赤山茸>

綺麗な色のキノコですが、古くなると黒っぽくなってきます。

9月下旬。

アカイカタケ <赤烏賊茸>

最初にひとつ見つけ・・・倒れてる!

そして、直ぐ近くにもう一つ・・・これも!? もともとこんな種類なのかと・・・調べたら・・・そんな種類は見つからず・・・

ほんとは、イソギンチャク状態で、赤い部分を上に広げているのです・・・

山の斜面だったので、倒れたのでしょう・・・2つとも・・・が、よく考えたら、この方がイカっぽい♪

ハナオチバタケ <花落葉茸>

小さくて可愛い♪

アンドンタケ <行灯茸>

見られる事が非常に稀なキノコ♪ でも・・・臭!!

この山は、こんな感じに・・・道沿いず〜っと、超大量。

黒い系のキノコかと思いきや!! どうやら、もともと白いのが古くなると黒くなる感じ・・・

傷付けると、赤くならずに、直ぐに真っ黒!! になります。

シロクロハツ <白黒初>

白いハツだけど、傷付けると黒くなるので、シロクロハツ・・・意味不明な名前かと思いきや、分かり易い!?

白黒ハッキリしていて面白いのですが、残念ながら、毒はないけど食べれないとか・・・どっちかにして欲しかった♪

シダレハナビタケ <枝垂花火茸>

なんて風流な名前♪ 手で触ると、ゴム製のような感じで気持ち良かった♪

ツブイボタケ <粒疣茸>

コケイロサラタケ <苔色皿茸>

もしくは、クロレンコエリア トルタ。関西の低山ではこちらの可能性の方が高いようですが、中部地域ではどうなのでしょう・・・

サクラの木の幹に生えてました。

シラウオタケ <白魚茸>

ナガエノチャワンタケ <長柄茶碗茸>

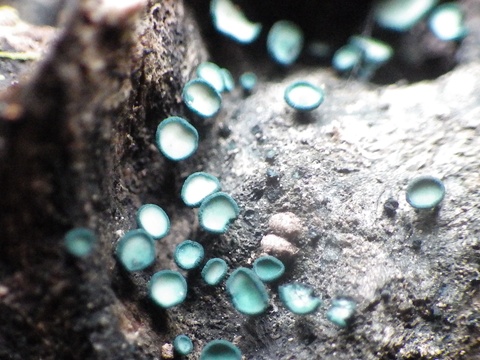

ロクショウグサレキン <緑青腐菌>

この青緑色が綺麗です。

良く似たロクショウグサレキンモドキも存在します。

染物にも使えると言う事で、もっと大量に存在しているのを見つけたら・・・やって見たい♪

ウチワタケ <団扇茸>

よく見ると柄が僅かにあるので“ウチワ”なんです。

クリシロコナカブリ <栗白粉被>

可愛いキノコでした。

ノボリリュウタケの仲間。6月上旬。

カラマツシメジ <>

2,000m級の山で見つけました。長野県など日本の中央付近に育つカラマツ付近に生えるキノコです。

苦味が強くて食用にはならないようです。

ヒメツチグリの仲間。

小さくて可愛い♪

ベニチャワンタケモドキ <紅茶碗茸擬>

裏側に毛があるのがベニチャワンタケ、毛がないのがベニチャワンタケモドキと言われていましたが、個体差があるようです・・・という

訳で、ベニチャワンタケかも知れません。