ツルシラモ <蔓白藻>

2月上旬。この海藻は必ず石や貝殻などから生えていて、根元は1点に集中してます。

3月中旬。

付け根。砂に埋まった貝殻から生えてました。

6月上旬。成熟したものは写真のようにブツブツが出来ます。

ツルシラモ。

根元で分岐し、あまり枝分かれせずに真っ直ぐ伸びます。

円柱状でやや硬めです。

砂に埋まったアサリの貝殻や小石などから生えてました。

ポピュラーではありませんが食用にもされます。

サッと茹でた所。

採取したら水道水でザブザブ洗った後、軽く茹でます。

根元に付いている小石や貝殻を取り除いてから茹でても良いのですが、盛り付けを綺麗にするために揃えたい場合は・・・

上の写真の様に、小石や貝殻ごと茹でてしまいます。

揃えたら、根元付近でザックリ切ったら、食べやすい長さで切って盛るだけ♪

茹でたもの。

茹でると緑色に・・・食べやすいようにザックリ切りました。

酢醤油でアッサリと歯ごたえも良く美味しく頂けました。

ポン酢で。

茹でて適度に刻んだら、カツオ節を掛けてポン酢で。

美味しい!! 砂浜の至る所に大量にある食材が、こんなに美味しいとは!!

またまたポン酢。

ほんと・・・サッと茹でて適度に刻んでポン酢を掛けるだけで・・・美味し過ぎる♪

やっぱりポン酢で♪ 超簡単で美味しい♪

シーチキンとの和え物は、美味しい&ボリュームアップになっておすすめです♪

ポン酢。

こんな風に磯で捕れた他の食材と一緒に頂く事が多いです。

見た目も良く、美味しい♪

こちらも茹でたもの。

海藻3種盛り。色とりどりで見た目も良いです。

手前からナガアオサ、ツルツル、ツルシラモ。

茹でたもの。

普通に茹でるだけで、とても美味しい♪ つい、いつも茹でてしまう!!

写真中央がツルシラモ。右の濃い茶色のものは、海藻のツルツル。

写真左上は、スガイが大部分に、その他、イボニシ、イシダタミ、レイシなど。

こちらも茹でたもの。

中央がツルシラモ、左はツルツル。右上は磯の貝たち。

1月下旬ですが、この頃から春先まで・・・この時期、手軽(海岸で拾うだけ、サッと洗って茹でるだけ)で美味しいので、ほんと良く食

べてます♪

何気にゴマダレのドレッシングを掛けてみました。

右上はアオサです。

悪くないです。たまにはこんな食べ方も♪

インスタントラーメンのトッピング。

左はアオサ、右がツルシラモ。

サッと湯がいて載せるだけで、ただのインスタントラーメンも豪華になります。

ワカメよりもやや硬めのアオサは歯ごたえが良い所が好きです。

ツルシラモはシャキシャキと言うかコリコリと言う食感が好きです。

浜に行けばいくらでも手に入るのですが、美味しいので必ず採って来てしまいます。

納豆和え。

サッと湯がいたあと、刻んで納豆と和えてみました。

こんな感じで煮た料理があったのを思い出しました・・・

納豆付属のツユとからしに醤油を少々足して・・・ヌメヌメとシャキシャキ感で美味しく頂けました。

煮物。

ヒジキを煮た経験からツルシラモでも美味しくなるのでは!? との思いで挑戦してみたら・・・・

食べやすいように刻んだのが敗因か・・・一部は残ってますが、殆ど溶けて・・・しかも、寒天の原料にもなる事をこの後知り・・・ドロ

ドロなのに全体的に一体感。

味は悪くないのに食感がいまいち。 美味しいですがもう一歩と言う感じでした。

納豆掛けご飯。

朝は、熱々のご飯に納豆と生卵を掛けて食べる事が多いのです。

今回はこれに+αで煮てドロドロになったツルシラモの煮物を掛けて・・・

これが、醤油と海藻の風味! 美味しくない分けが無い!

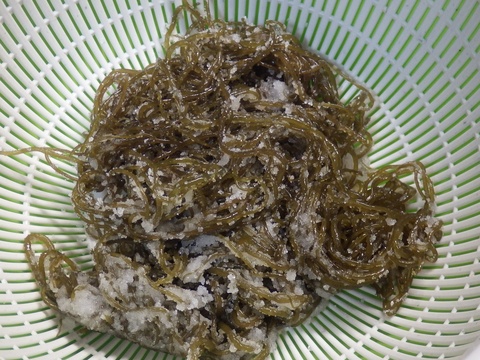

塩蔵:

塩でまぶしたところ。

ワカメが塩蔵できるならば、ツルシラモでも出来るのでは!? で、実験。

1ヶ月と10日後。

大量の塩に漬けたのですが、プリプリのまま・・・でしたが、傷んではいませんでした。

卵のごま油かけ。

もとのレシピはオゴノリを使ったものでした。

ゴマ油の風味に、黄身で全体がまろやかに・・・おすすめ♪

作り方:

1、ツルシラモはサッと茹でて適度なサイズに切っておきます。

2、お皿に盛ったら、黄身を載せ・・・

3、醤油・ごま油・炒りゴマを混ぜたタレを掛けたら完成♪

冷凍保存:

洗ってゴミを取り除いたら水と一緒に冷凍してました。

写真は、流水解凍したところ。 採取した時に比べて半分程度の太さになりました。

ブタコマ、玉ねぎと一緒にマヨ+ポン酢炒めにしてみました。

美味しい♪

乾燥保存:

カラカラに乾燥させたもの・・・このまま保存できます。

今回はこれを砕いて使いたかったのです♪

乾燥ツルシラモ、ゴマ、カツオ節、出汁。

これを使って・・・

お茶漬け♪

ご飯にかけてお湯を注いだ後、チョロッと醤油をかけて頂いてみました♪

海藻の風味が◎♪ そして、ツルシラモの適度な歯ごたえも面白い♪

2026年再び♪

色々な食材を乾燥させたものは、水で戻しても食感は元の状態よりもシッカリしたものになる・・・これを期待して乾燥させてみたので

す。

ごま油炒め。

今回は乾燥したものを使って、食感良く・・・コリコリと歯ごたえ良くなるかも!?

で、やってみたのですが、想像以上に元の状態に戻り・・・ほぼ採取した時と同じになってしまいました♪ これはこれでありがたい♪

よく考えたらワカメも同じですよね!?

ちょと思惑と違うところがありましたが、もともと食感のよい食材&ごまの風味との相性も良く♪ 美味しかったので結果オーライ♪

作り方:

1、フライパンにごま油を入れて温めたら、ツルシラモをサッと炒めます。

乾燥したものを使う場合は水で戻しておきます♪

2、醤油、塩コショウで味付けし、ごまを振ったら完成♪