ドングリ <団栗>

葉裏。

10月上旬。

11月上旬。

2018年。今までずっとスダジイの採取場所にしていた木よりも、ずっとずっと良い。

今までの所は実が小さく、スカスカ率が高かったのです・・・それに対してこちらは・・・

実が太くデカイ、シッカリ詰まって重い、何故か殻(普通のドングリで言う帽子:殻斗)付きで落ちて来るのです。

スダジイ。

私の住む地域では10月上旬〜中旬頃が良いようです。

以前、11月に大量Get!したと大喜びして帰ったら・・・実があるのは僅か数個だったことも。

また実の少ない裏年もあるようです。

乾燥してくると明るい茶色になるので黒に近い濃い茶色のものを選ぶと良いです。

子供の頃はこれをシイノミと呼び、神社の境内で拾ってきておやつ代わりに炒って食べてました。

数あるドングリの中でも、これはアクが無く、生でも食べれる貴重な食材です。

11月上旬。お尻から先端の尖った先までのサイズは丁度1cmでした。

ツブラジイ。

ネットを検索するとスダジイをツブラジイと紹介していたり・・・私も惑わされてしばらく間違って公開してました。

2018年、小さなスダジイ・・・丸!! かわいい!!

これがほんとのツブラジイ。実際にはスダジイとツブラジイは交雑するので、中間のタイプも多いのです。

左がスダジイ、右がツブラジイ。

9月中旬。この時期でも殆どが地面に落ちてました。

マテバシイ

実は大きく殻が硬いです。ドングリの中ではアクの少ない種類です。

マテバシイ酒を造ることもできます。

6月下旬。新芽。

8月下旬。

9月末。上の写真のように僅かに枝に残っているものもありましたが、殆どは地面に落ちてました。

採集はこの頃がベストのようです。

実と葉の形。

クヌギ

大きな実で特徴的なパーマのような漏斗です。

アベマキ。

パーマ状の帽子はクヌギよりもゴージャス! そして葉は、ほぼ真っ直ぐなクヌギに比べて幅広です。

一番分かり易いのは葉裏を見る事・・・クヌギは緑色なのに対して、アベマキは白っぽいのです。

こちらはかなり長い形。

コナラ

漏斗はうろこ状で良く見られる種です。

アラカシ

漏斗は横縞、葉の色は濃い緑、裏側は葉脈がハッキリ。

上のコナラと、このアラカシは良く見る一般的なドングリです。

イチイガシ

漏斗は横縞で毛がありビロード状、実には縦のスジがあり、上部には僅かに毛がある。

実はやや大きいです。

シリブカガシ

実はお尻が深く凹みます・・・だから、シリブカ。

白っぽくなった実を服などで擦ると・・・ツルツルピカピカになります。

ウバメガシ。

有名な備長炭の原料にされる木です。

とても緻密で硬い木なので水にも沈みます。

海岸周辺に多く、丸くて硬い葉が特徴です。

アカガシ。

ドングリにも種類があります。

見分け方は、ドングリ自体の形や大きさと帽子の形・模様で大体分ります。

葉も分ればなおBEST。

種類によりアクの強さが異なるので、アク抜きの手間も違います。

アクの少ない順に、

1、マテバシイ属

スダジイ、ツブラジイ、マテバシイ、シリブカガシ

2、コナラ属(アカガシ亜属)

シラカシ、アラカシ、アカガシ、ツクバネガシ、イチイガシ、

3、コナラ属(コナラ亜属)

コナラ、ミズナラ、アベマキ、クヌギ、カシワ

です。(ネットで調べると多少の入れ替わりがあります。)

ドングリクッキー、ドングリ団子、ドングリコーヒーなどに。

ドングリの澱粉を煮固めたものは、樫豆腐、韓国ではトトリムゥと言われます。

その他、マテバシイ酒やシイノミから焼酎も造られたようです。

保存方法:

縄文人は地下水の湧く所に穴を掘って埋めたようです。

これは、冷やして発芽を抑えながら虫殺しもできます。

リスが土を掘って地面に埋めるのも有名ですね・・・これは短期保存用か・・・

家庭で保存する場合は、虫殺しのために1分ほど茹でてから穴を開けたビニール袋へ入れて冷蔵庫へ入れます。長期保存の時はビニール袋に入れてそのまま冷凍

庫へ。

その他、日なたで1週間乾燥させた後、乾いた暖かい場所で保存する方法もあります。

マテバシイとスダジイ。

スダジイ。

スダジイ。

スダジイは炒るとやや甘味が出て文句なしに美味しいです。

次に渋みの少ないマテバシイは殻が硬くて渋みを感じてしまいます。

焼きプリンのトッピングに。

スダジイを極弱火に掛けてシットリとさせてスライスしてから乗せました。

悪くないのですが、インパクトが・・・やっぱり、軽く炙った方が良かったかな!?

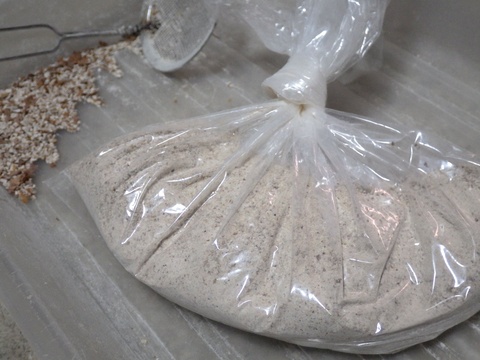

ドングリパウダーの作り方(マテバシイ):

1時間茹でます。

ロウ状のもので鍋がベトベトになるので覚悟して下さい。

炒って殻を割ります。

殻を割って中身を取り出します。

ひたすらすり潰して完成。

(フードプロセッサーでもっと簡単に出来るかも知れません。)

冷凍庫へ入れて保存できます。フライパンで水分を飛ばせばなおベスト。

ドングリパウダーの作り方(アラカシ):

ややアクのあるドングリです。

マテバシイより小さく・・・殻を割るのが面倒です・・・気長に・・・

流水に長期間浸けると良いのですが、水道代がもったいないので、

アクが出て水の色が茶色になってきたら新しい水に交換しながら、1ヶ月。

少しカジって渋くなければOKです。

早くアクを抜きたい場合は、重曹で茹でます。

アクが抜けたらすり鉢で砕きます。

今回は、一度乾燥させてしまったので硬くて粗挽きに。

アラカシパウダーの完成。

ドングリパウダーの作り方(クヌギ):

クヌギのドングリは、大きいのが特に魅力。あっと言う間に袋がいっぱいになります。

まずは、石で叩いて実を取り出しました。

お尻側の斜め上から叩くと効率良く割れました。

台に若干の窪みがあるととても良い感じです。

取り出した実を包丁で4等分程度に切って水に浸けました。

粉状にした方が速くアクを抜く事ができます。

また、川など流水に浸けた方が失敗なくアクが抜けます。

水が茶色になるので、腐らないように、適宜、水替えをします。

だいぶ水換えを繰り返したのですが、齧ると・・・苦い・・・水に面する部分しかアクが抜けない様です・・・さらに細かく砕いて水換えを繰り返しました。

その後、カラカラに乾燥させたのですが、今度は石の様に硬い・・・歯が折れる・・・

と言うことで、さらに粉にします。

大きい平らな石の上に乾燥させたドングリを乗せ、手に持った石でコツコツと・・・地道に砕きます・・・

こんな感じに粉状にしました。

昔ながらの生活には、昔ながらの道具が必要だと、つくづく思いました・・・石臼でもあればずっと楽だったはず。

完成。写真の奥は粗砕きのもの、手前は粉状にしたもの。

手間は掛かりましたが、そこそこな量を確保することが出来ました。

ドングリクッキー。(マテバシイ)

・ドングリパウダー 1カップ

・小麦粉 1/2カップ

・砂糖 適当な量・・・好みで

・卵 1個

・バター 50g

1、バターをレンジでチンして溶かし、そこへ、砂糖、卵、小麦粉、ドングリパウダーを入れて混ぜる。

切る様に混ぜてダマが残らないようにする。

2、フライパンに適当な大きさになるように生地を落として焼くだけ。

表面に気泡が浮いてきたら裏側も良い感じになってきているので、少し見て良ければ裏返し、両面焼いて出来上がり。

ドングリ風味が美味しいです。

ドングリクッキー。(マテバシイ)

こちらは、ホットケーキミックスの袋に書いてあったクッキーレシピを参考にしました。

ホットケーキミックスにドングリパウダーを混ぜて、レシピ通りに作りました。

ドングリ風味が美味しいです。

ドングリホットケーキ。(マテバシイ)

ホットケーキミックスにドングリパウダーを投入して焼いただけ。

ドングリ風味が美味しいです。

ドングリドーナツ。(マテバシイ)

ホットケーキミックスにドングリパウダーを投入し、袋に書いてあったドーナツの作り方を参考に揚げただけ。

ドングリの風味が・・・しつこいですね・・・失礼しました・・・美味しいです。

とてもシンプルなドングリクッキー。(縄文式)(マテバシイ)

作り方:

1、ドングリパウダーに卵を混ぜる。

2、好みの具を混ぜる。クルミやピーナッツなど。

3、半日ほど置いて自然発酵させる。

4、遠火でジックリ焼。

・・・とてもシンプル・・・あまりにも素朴すぎる・・・

バターや砂糖など、少し味となるものを加えた方が私には良いです・・・

アラカシクッキー。

粗挽きとなってしまったのでクッキーにしました。

やや硬いアラカシもアクセントになってポリポリと・・・美味しく出来ました。

クヌギホットケーキ。

ホットケーキミックスを使い、ドングリパウダーは3割程度の量を投入してみました。

クッキーにするつもりだったのですが、バターが少ししかなく・・・カリッとクッキーにはなりませんでした・・・が、美味しい!

多少の苦味も覚悟していたのですが、全く感じず・・・これは大成功。

トトリム作り:

マテバシイを擦り石で砕きました。

とても細かく砕けました。

水に浸けて僅かなアクを抜くつもり。

4日後・・・水が茶色になっていたので捨てます。アクもある程度抜けているはず。

鍋に入れて弱火でジックリ温めて・・・

トトリム。(失敗)

とても細かいのですが、粉ではない・・・それが敗因でしょう・・・

食感が悪く、味もいまいち・・・残念。またいつか・・・

大量に出来たトトリムにならなかったもの。

砕いたドングリはいろいろな料理に使えます。

今回は、卵と細かく刻んだベーコンを投入してかき混ぜて焼いてみます。

ドングリクッキー。

縄文時代には、卵の他、捕らえた獣の肉を混ぜて焼くとの情報を思い出し、同じようにやってみました。

ある程度は想像していましたが、これは美味しい!

トトリムは残念でしたが、こちらは大成功!

前回のマテバシイのトトリムはお試し・・・韓国でも日本でも実際にはクヌギを使うのです。

いよいよクヌギで挑戦!! 擦り石で細かく砕きました。

今回はさらに・・・すり鉢も使いました。スプーン1杯投入したら、散々ズリズリ・・・これでもか!! と言うほどに・・・

殆ど粉・・・ここまでやれば間違いない!?

クヌギはアクが強いので何度も水替えをしてアク抜きします。

まだまだ・・・ビーナスさんもまだ恐い顔のよう・・・

大分、薄くなりました。

毎日水を換えながら15日が経過してます。

心なしかビーナスさんも微笑んでいるような・・・

水を加えて弱火でジックリ火を入れて行きます。

コトコト・・・だんだん・・・ねっとりしてきてかき混ぜるのに力がいります。

この状態になったら容器に入れて冷蔵庫で冷ますのですが、ねっとりし過ぎ・・・

タッパへ入れてトントンしても平らにならず・・・上にラップを掛けて手でならしました。

トトリム。タレは、醤油、ごま油、七味唐辛子、砂糖。

ここまでやっても若干のツブツブ感・・・ネットで写真を見るとツルッとしてます・・・

僅かな苦みもありますが、濃い目のタレで頂く事ができました。

かしきり。(樫豆腐)

タレは味噌と塩レモンドレッシング、砂糖。

ひとつ上のトトリムとの違いはタレだけ・・・僅かに苦みがありますが、悪くないです。

味噌漬け。

トトリムを作ってから数日後、今度は味噌に漬け込んで何日経ったか・・・全部で計19日が経ってます。

シットリとまとまって・・・羊羹のようになりました。

味噌はふき取ったので、味噌風味は極僅か。

今回いろいろやってみましたが、成功!?失敗!? どれも本物を食べた事が無いので分からない・・・

ドングリ団子:

拾ったマテバシイの殻を剥いたら乾燥させずに冷凍庫で保存してました。

それをコトコトとジックリ茹でて行くと・・・水分を吸って膨張。柔らかい!!

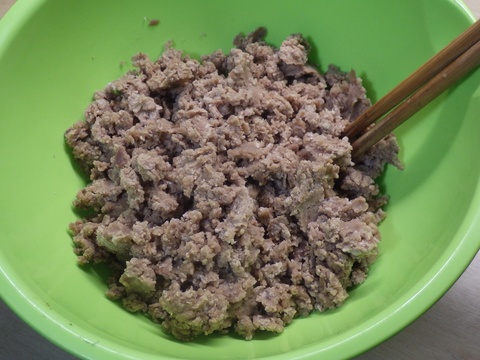

全て磨り潰したもの。

今までカラカラに乾燥させて砕いていたのでツブツブ・・・トトリムも失敗ばかり・・・

何気に急に訪れた解決策!? 今回は、団子作りなので、トトリムはまたいつか・・・

ドングリ団子。

磨り潰したドングリに、少量の片栗粉と砂糖を混ぜただけ・・・98%ほどはドングリ!!

これは悪くない! ただ、超シンプル・・・シンプル過ぎか・・・現代人には物足りなさ過ぎる・・・と、言う事で、途中から砂糖を付けて頂きました♪

揚げ物。マテバシイ。

ずっと冷凍庫で保管していたマテバシイのペースト・・・今回は、何故か・・・簡単にまとめて揚げて見たくなったのです・・・ただそれだけ。

ネットを検索してもこの様なレシピは見つからず・・・さてさて・・・

解凍中に水が混ざってしまい・・・ビシャビシャ・・・で、小麦粉を投入したのです・・・まだもう少し・・・もう少し・・・で、結局、ドングリ粉1に対して投入した小麦粉は0.4程度になってしまいました。

揚げた感じは写真の様に・・・形はどうであれ・・・悪くないです。

表面は比較的パリッとし、中身はモチモチ・・・

砂糖を掛けて食べてみたのですが、これが悪くなかったです。

もうひと手間加えたら、また別次元のものになるかも!?

オーロラソースで♪

一つ上と同じ時に作ったものです。

小麦粉を加えた事で嵩が増え・・・翌日の夕食にもなったのです・・・

今回は、ソース、ケチャ、マヨでオーロラソースの味付け♪

美味しい♪ 鳥唐の風味の代わりにドングリ風味ですが、悪くない♪ もっともっと沢山食べれる感じでした。

ドングリパン:

クヌギパン。

そこそこな量を投入しました・・・写真のツブツブはもちろん・・・クヌギ粉のツブ。

普通に美味しいパンです。

焼きたての表面がパリッ!中身フワッ!が最高!ジャムやバターなど付けなくてもパクパクと食べてしまいました。

パン一斤に使った量です。

硬くならないように弱めに炒めた後、ザックリ刻んでパンに投入してみました。

シイノミパン。

時々やや硬めの実も混じってますが、手作り感があって美味しいです。

お店で買ったものより大分劣っていても、やっぱり自分で作ったものは美味しいのです。

ドングリ御飯:

マテバシイ御飯。

作り方は、栗御飯とほぼ同じです。

1、マテバシイを水に浸けて一晩おく。

(炒った時に外殻が割れやすくなります。)

2、お米は洗って水に浸けておく。もち米を混ぜても良いです。

(調味料を加えてしまうと水を吸いにくいので予め吸わしておくのです。)

3、水を吸ったマテバシイを乾煎りして外殻を割り、ペンチで実を取り出します。

取り出した実は水に浸けておく。

4、お米が30分以上水を吸ったのを確認したら、塩、しょうゆ、酒、みりんを、

お米1合に対して各小さじ1程度を入れる。

お米に対して適量となるまで水を加える。

(僅かですが、水の量は調味料分を除いた量となります。)

5、マテバシイを投入して、普通に御飯を炊きます。

6、炊き上がったら、ザックリと混ぜ合わせて10分程度蒸らして完成!!

マテバシイは大きいのですが、スダジイに比べて味・甘みが少なく・・・利用価値がいまいち・・・だったのですが、マテバシイ御飯にすると、甘みが引き出さ

れて美味しい御飯となります。

御飯0.5合にこの量を投入。

スダジイ御飯。

風味あり、柔らかくホクホク・・・濃い味に慣れている方には風味が弱すぎでしょう・・・そんな私も・・・

味が薄い時は少しだけ醤油を垂らすと良いです。

ドングリコーヒー(クヌギ):

荒く砕いたドングリを炒ります。

写真は中華鍋で油が付かないようにアルミホイルを敷いてます。

ドリップコーヒーの道具がないので、コップにキッチンペーパーをセットして、炙ったドングリを入れてお湯を注ぎます。

美味しい・・・想像してませんでした・・・

炒った風味に、何とも言えない良い風味・・・これはいい・・・時々飲みたいです。

採取してから冷凍保存していたマテバシイ。

ある程度気温が下がるのを待っていたのでした・・・今回使ったのはこの量。

去年から麹とドライイーストを使って手作りのどぶろく作りに挑戦してました。

やっと・・・今年になってマテバシイ酒作りに挑戦!!!

室温20度です。

写真の濃い茶色のものが砕いたマテバシイ。

マテバシイ酒。

1、皮を剥いたマテバシイは一晩水に浸けておきます。

もち米3合も一晩水に浸けます。

2、もち米と一緒に炊飯器で炊きます。

マテバシイは後で取り出して砕くので取り出しやすい様にまとめて入れます。

水の量は少なめに・・・もち米3合の水の量は通常:450ccなので、350ccにしました。

極少量のお酒を入れると芯まで柔らかくなるので良いです。

3、炊き終わったらマテバシイを取り出して擂り粉木で細かく砕きます。

4、砕いたマテバシイを殺菌した容器に入れ、麹、炊いたもち米を加えて混ぜます。

5、水2L、ドライイースト小さじ2を加えたら第一段階終了。

生酒(活性イーストの入っているもの)があれば、これも少々投入します。

6、毎日ゆっくりと掻き混ぜて好みの状態になったら完成!!!

室温15℃で15日間程度が目安です。

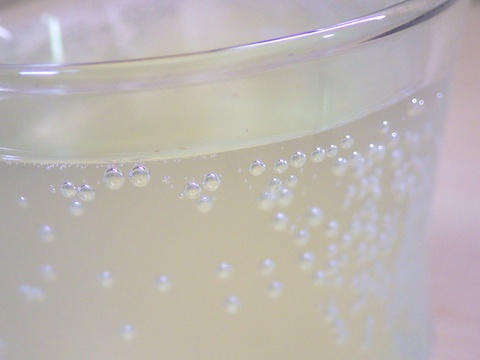

翌日。

朝からボコボコと・・・猛烈な勢いで泡立ち・・・醗酵してます。

砂糖を使っているのでその影響が強いと思われます。

マテバシイ酒。

写真は麹・ドライイーストを入れてから3日後です。右は飾りのカラスウリ。

始めの2日間はボコボコと泡が立ってましたが、それ以後、まれにポツポツと泡が上がって来るだけの状態になりました。

3・4日後はツンとする風味と言うか刺激が強く、泡もまれにしか出なくなってしまったので、もう酢になってしまったのかと思いました。

6日後。

5日目からだいぶまろやかになってきました。写真右は飾りのホオの実。

美味しいです。どぶろくが好きな人にはおすすめできます。

マテバシイの量は好みで調節して下さい。もう少し多くても良かったかな。

2週間後。

だいぶ色が出て茶色っぽくなってきました。飾りのカラスウリも真っ赤になってます。

写真は今回造った最後の一杯。

強い刺激があった初期の頃からだんだんとまろやかになってくる感じ・・・生きているお酒を世話しながら十二分に味わうことが出来ました。

マテバシイ酒の炭酸バージョン。

造ったマテバシイ酒を炭酸の入っていたペットボトル(ここ重要!)に入れて僅かに砂糖を入れて冷蔵庫へ入れます。

翌日・翌々日に頂けます。

シュワ〜っとする爽やかなどぶろく・・・とても飲みやすいので、飲みすぎて飲まれないように・・・

2016年。

今回は、ザックリ・・・マテバシイ1:もち米1:お米1の割合にしてみました。

もち米が1合なのは、去年の残り。マテバシイは今回採取したもの全て、残りをお米(無洗米)にしました。

炊いたらマテバシイを磨り潰します。

約10日後。

やや厳しい・・・調べたら、もち米を使うと甘味が出て飲みやすくなるとか・・・

お米(無洗米)を使わず、全てもち米にすれば良かった・・・

また、マテバシイの量も実験で多くしましたが、もう少し少ない方が良かった・・・

21日後。

日が経ってしまったので、実を捨てて液体だけ瓶に詰めて冷蔵庫へ・・・

内容物が沈殿していたので、やや透明な上澄みを頂きました。

約40日後。

冷蔵庫で保管してました。問題なく美味しく頂けました。

クヌギの葉。

食用となる情報を見つけたのですが、これは救荒食でしょう・・・

6月下旬、まだ色の薄い柔らかな葉を使いました。

感想は・・・

見た目も食べた感じも・・・クリの葉と同じ!! ザ救荒食!!

食べる物が無い時に、命を繋ぐために頂くものでしょう・・・