アケビ・ムベ <木通・通草、郁子・野木瓜>

アケビ。

2022年・・・初めて見ました。斑入りのミツバアケビ。

ミツバアケビ。

ゴヨウアケビ。

ミツバアケビの葉の形で5枚葉のものがゴヨウアケビなんです。

ノーマルのアケビが5枚葉なので、当初はノーマルのアケビをゴヨウアケビと勘違いしてました。

ミツバアケビとノーマルのアケビのある場所で、見つかります。

3月中旬。

3月下旬。

クセ毛の様にピョンピョン飛び出ているのがアケビの芽です。

風にユラユラ揺られていると見つけ易いです。揺すって探すのも手です♪

3月下旬。アケビの花はどれも同じだと思ってました・・・写真はミツバアケビの花。

3月下旬。雄花(左上)と雌花(右下)

時期は短いですが、沢山花が並んでいると、とても綺麗です。

アケビの花。4月上旬。

ピンク色の花が雌花。白い花が雄花です。

10月中旬。

自然のものはカサブタに覆われているものが多いです。

写真は、紫色のもの、赤味を帯びるもの、色付かないものなど。

10月中旬。

色々な場所の色々な色・形のアケビを食べてきましたが、上の写真の実が割れても色付かず、細長く、果皮が薄い感じのもの・・・とある

場所にしかありませんが、このアケビに限り、とんでもなく苦い・・・

苦味に強い私が、一晩アク抜きしたものでも、口に入れたら数時間舌がシビレるほど・・・

10月下旬。

茶色のアケビですが、コロンと丸く肉厚で、普通に美味しいアケビです。

10月下旬。

綺麗な紫色のアケビは美味しそうで食欲をそそります・・・

10月下旬。

手の届かない所にアケビの実があったら・・・みてるだけ?

10月下旬。

コロンとまん丸の可愛いアケビ・・・

この木には全部こんな可愛いアケビが沢山成ってました。

10月下旬。ほんと高い所に鈴なり・・・

11月上旬。11個のアケビが団子状に♪

この時期ではやや遅く・・・8割がたのアケビは果肉が古くなってました。

果肉は、真っ白でやや固めのものよりも、半透明になってきて柔らかいものが一番甘くて美味しいです。

11月中旬。

アケビの実は自然の状態でも腐らずに乾燥する場合が結構あります。

写真のものも乾燥して、果皮がだいぶ薄くなってます・・・この状態でも利用できます。

アケビの実。

紫色になるものや緑色のままのもの、白っぽい色のもの等、いろいろあります。自然のものはカサブタ状のものに覆われている事が多いで

す。

実を収穫するために、樹上のツルを引きずり下ろさない様に気を付けましょう。

私は1.5m程の竹の棒で絡め採ってます・・・それが届かない場所のものは・・・指をくわえて見てるだけ・・・

アケビの芽の料理:

クルミ和え。

アケビの芽の料理のひとつで、アーモンドやクルミと和えると美味しいと本にありました。早速♪

クルミはもちろん、河原で採取して保存していた風味の良いオニグルミ。

おすすめ♪

アケビの芽の巣ごもり。

ミツバアケビの芽の巣ごもり。

アケビにセリも混ぜた巣ごもり。

花も一緒に・・・

シーチキンと一緒に。

カツオブシ、刻みのりと一緒に。

アケビ。海苔とカツオ節で。

ミツバアケビ。マヨを入れると苦みが和らぐとの情報で・・・ほんとだ♪

巣ごもり。

やや苦味のあるアケビの芽に卵黄を加えることでまろやかになります。

醤油や麺つゆで頂きます。

これを御飯に掛けて食べても美味しいです。

巣ごもり。写真左。

酢醤油和え。写真下。

アケビの芽の炒め物。写真右。

肉と一緒に炒めると苦味が和らいで食べやすくなります。

木の芽は炒めすぎると硬くなるので、あらかじめ下拵えをしておいてから最後に入れます。

とろけるチーズのせ。(オリジナル)

アケビの芽は湯がいてアク抜きしておきます。

フライパンで肉(今回はウィンナー)を炒めたら、適度に刻んだアケビの芽ととろけるチーズを乗せて火が通ったら完成!!

アケビの芽は火が通り過ぎると水分が抜けて硬くなってくるので手際よく!

塩コショウなどお好みで頂きます。

これは美味しい!! 自画自賛!?

卵とじ。

こんな料理にしたら美味しいかも!! と、調べたら定番で作られている事も良くあります。

色々な食材が手に入り過ぎてやや放置してしまい、茹でて水に浸けたまま冷蔵庫で3日も経ってしまいましたが、これでも良かったです。

苦みが無い代わりに風味は残っていました。

玉ねぎを一緒に作りました。やはり美味しいです。おすすめ。

アケビチャンプル。

具は、アケビの若芽、採取したアラゲキクラゲ、もやし、豆腐等々・・・

アケビの芽の切り和え。写真手前。

味噌を焦がす感じで炒めた後、酢を加えて、下拵えしたアケビを刻んで和えます。

これはミツバアケビの芽だけを使ったもの。

納豆和え。オリジナル。

風味、歯ごたえ良く、これは美味しいです。お奨め。

御飯に乗せても間違いなく美味しいと思います。

アケビそば。オリジナル。

アケビの芽自体は、麺つゆと卵で美味しく食べれるので、同様に食べれるそばと混ぜてみました。

見た目は綺麗ですが、これは美味しいのか?柔らかめのそばとコシのある木の芽では食感が異なり・・・不思議な感覚・・・それぞれ単品

で食べればもちろん美味しいです。

パスタに。

芽はあらかじめ、十分アク抜きしておきます。

茹でたパスタに和えて、味付けはお好みで。

彩りは良くなり、僅かな苦味に、違う食感も加わり・・・面白い。

天ぷら。

サクサクとした食感で、やはり苦味はあります。

天ぷら。掻き揚げ。

ザックリ切って掻き揚げにしました。

こちらの方が数段美味しかった・・・苦味の中に若干の甘みを感じるほど・・・

アケビの芽の塩蔵:

塩蔵したアケビの木の芽。

冷凍庫でも保存できる様ですが、量が多かった&実験を兼ねて塩蔵にしていました。

去年の春に塩蔵し、今は2月。綺麗な状態で保存できました。

木の芽の煮物。

塩蔵したものを戻した時は、どうしても風味がやや失われ、クタッとなってしまうので、煮物にしてみました。

普通に頂けました・・・

以前、採取したばかりの木の芽で挑戦しました・・・また“そば”と一緒に頂いてみました。

以前はシッカリした木の芽がそばとうまく合わず・・・食感的に違和感を感じたのですが、戻して柔らかくなった木の芽はそばとうまく合

い、美味しく頂くことができました。

玉子焼き。

クタッと柔らかくなっているので玉子焼きにも出来ました。

お浸し。

普通に美味しく頂けました・・・不思議な色になっているので見た目は悪いです。

早春に採取して塩蔵していたものを戻しました。

ひとつ上↑の記事の時は、夏になると部屋の温度が35を超える場所で年を越してました。

今回はもっと早く・・・夏が来る前・・・約3ヶ月程度の保存です。

佃煮風に。

酒、砂糖、醤油、みりんで味付けしながらに煮詰めて完成♪

そこそこ歯ごたえがあって、この感じ・・・千切りした昆布の佃煮と味も食感も似てる♪

冷凍保存。

春に摘んだ芽をサッと茹でて水と一緒に密封して約1年後。

流水で解凍したもの。

煮物。

1年保存したので、解凍したらクタクタになるかと思いきや!! これ、魚の保存でも使うのですが、空気に触れないので、ほとんど劣化

しないんです。アケビの芽でも同じ♪

煮物にしてみたら、適度に味が染みて食感も残っていて、これが意外と美味しかったです♪

アケビ茶。

春、アケビの芽を適度に刻んだら乾燥させて軽く炒って使います。

苦みのあるアケビの芽・・・当然、苦いだろうと・・・躊躇してました・・・が、美味しい!!

これは良いです! 毎年作らねば!

アケビの花の料理:

茹でてポン酢で。

サッパリ頂けました。何かのトッピングにしても良いかも♪

桜エビと一緒に。

掻き揚げ。

サクサクと意外と風味も良く美味しく頂けます。

花の塩漬け。

作り方:

1、花を酢と塩で漬けて数日置きます。

2、カラカラに乾燥させれば完成。

常温で約1年保存できます。

お湯を注いで・・・

これは桜湯ではないので、アケビ湯でしょうか・・・

香りは極僅か・・・目で楽しみながら雰囲気を頂きます。

アケビの実(果肉)の料理:

果肉。

とても甘味が強いのですが、くどくない・・・自然の甘味で美味しいです。

アケビの種は飲み込んでしまうと便秘になるとか・・・実際には食べても問題無いようですが、それなりに大きくて大量にあるので、全部

飲み込むのは少々キツイです。これは素直に吐き出してしまった方が良いです。

ジャム。

アケビの果肉を使いました。

潰したアケビの果肉に砂糖を投入してしばらく放置。

多少なりとも汁がでたかな? そこへ極少量の水を加えて火に掛け、ゆっくり煮詰めました。

浸けた直後。

今回は実のみを使ってみました。

約3ヶ月半後。

実と同じで、クドくないイヤミの無い甘いお酒になりました。これは美味しい。

白ワインに。

泡盛に。

こちらは、お酒に浸けて冷蔵庫で冷やしたらそのまま直ぐに頂きます。

こんな簡単な方法ですが、ふんわりとした甘味が加わって美味しくなります♪

完熟したアケビの実(中身)をザルに入れて種を取り除きます。

(いきなり牛乳と一緒にして泡だて器で掻き混ぜてから種を取り除いても良いです。)

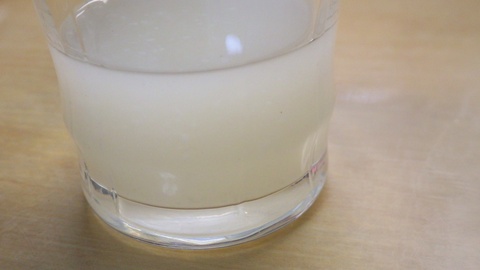

アケビミルク。

実と牛乳を1:1程度に混ぜたら完成!!

これが!! 想像を絶する美味しさ!!

市販のものでこの味を出す事は不可能でしょう。

バニラアイスに。

アケビミルク同様に中の身を取り出したら、バニラアイスに混ぜて凍らせただけ。

言わずもがな・・・食べる前から分かる・・・当然、美味しい!!

ただ、市販のアイスの甘味は無くてもいい・・・アケビの甘味だけでも十分なのです。

漬けたところ。

翌日。

キュウリを漬けました。

河原でアケビが沢山採れたので、ナス、ニンジン、キャベツを漬けてみました♪

あけび漬け。

アケビの実の中にある果肉を使った漬け物です。

こんな簡単で美味しい♪

ナスを口に入れたら、ほんと、ナスの良い風味が口の中に♪

ニンジンを口に入れたら、ニンジンの良い風味が口の中に♪

キャベツでもやっぱり♪ こんな美味しい野菜(漬け物)は初めてかも♪

作り方:

1、熟したアケビの実から果肉を取り出したら袋へ入れます。

2、そこへ塩を加えます。塩の量は、漬ける具材の5%前後。

3、漬ける具を適度に切って投入します。

4、一晩浸けてサッと洗ったら完成♪

卵の下になってますが、アケビの果肉に、卵2つ、これに醤油を少々。

卵焼き。甘辛玉子。

砂糖代わりに使う料理を考えて、まずはシンプルに卵焼きにしてみました。

ほのかに甘みを感じる美味しい卵焼きになりました♪

使うアケビの果肉はもちろん、半透明のものが良いです♪

今回使ったアケビは1つだけだったので、2つはあった方が良いと思いました♪

アケビの実(果皮)の料理:

マリネ。

これは意外!! アケビ料理はどうやっても苦みが付き物・・・多少なりとも苦みがあるものとばかり思って作ってみたら・・・全く苦く

ない!!

生まれて初めて作ったマリネと言う料理ですが、これは良いです。

緑のピーマンも加えたらもっと綺麗だったかな?

作り方:

1、アケビを切ったら、酢を入れた水に1時間程度浸す。

今回は、2時間も浸してしまいました。

2、ピーマン、ニンジンなどと一緒にお湯で1分程度湯がく。

3、マリネ液に浸して数時間〜一晩置いたら完成♪

マリネ液は様々な配合があります。

今回は、酢、砂糖、オリーブオイル、塩コショウ、レモン果汁を使いました。

通常は酸味に酢もしくはレモン果汁のどちらかを使うのかな!?

塩コショウの代わりにブラックペッパーにしたり、

砂糖の代わりにハチミツにしたり、

魚介スープの素を使っても良いようです。

今回は、一晩浸けました。

アケビの果皮の天ぷら。中央と左。

やや苦味のある天ぷらとなります。

果皮に含まれる水分のため、時間とともにクタッとなってしまうので揚げたてが美味しいです。

薄く切ってジックリ揚げればスナックの様に揚げれるかも知れません。

天ぷら。アケビ(写真右から下)、ムベ(写真左上)、ユキノシタ(写真中央)

アケビは苦味がありますが、ムベは苦くありません。

油が高温になり過ぎないようにジックリ&カリッと揚げれれば揚げポテトの様に頂けます。

天ぷら。

ロングフライドポテトの気持ちで細切りして、塩水に浸けて数時間アク抜き、一晩冷蔵で低温乾燥させてから衣を付けて2度揚げしまし

た。

パンの耳を油で揚げた様な風味に僅かな苦味。サクサクと美味しかったです。

天ぷら。

今回は、オニオンリング的に可愛くしたかったので、横にスライスしました。

そして、アケビの肉詰め・・・これを天ぷらにしても美味しいかも!?

今回の肉はウィンナーを使いました。

パリサクにジューシーこれは美味しい♪

アケビの肉詰め。

1、まずは肉味噌作り。

マイタケはみじん切り、豚肉は細切れにして油で炒め、砂糖、みりん、料理酒を加え、最後に味噌を入れ、やや水気が無くなれば完

成。味付けはやや濃いめが良いです。

2、作った肉味噌を果皮に詰め込み、タコ糸等で縛って炒めて完成。

写真のものは少し焦げてしまってますが、これでもすごく美味しいです。

アケビの肉詰め。

今回は、別の料理法にしました。

味噌、砂糖と小麦粉を少々混ぜ、具の豚肉、マイタケ、ニンニクを細切れにしてさらに混ぜたらアケビに詰めて縛ります。

これを多目の油でシッカリ炒めるだけ。

苦くて美味しいアケビの肉詰め別バージョンになりました。

※多めに作ったらラップをして袋へ入れて冷凍庫へ・・・1〜2ヶ月後も美味しいです。

アケビチャンプル。

具は、アケビの果皮、ニンジン、キャベツ、豚肉、豆腐等々・・・

苦味のある食材を使った料理といえば・・・ゴーヤチャンプル!

アケビの料理を考えていて思いついたのですが、みんな考えることは同じ・・・だったようで、ネットで調べたら沢山ヒットしました。

これは、ゴーヤチャンプルの作り方をそのまま使った方法。

1、豚肉とニンニクを炒め、野菜(キャベツ、ニンジン、玉ねぎ等)を加えて炒め、さらに下拵えしたアケビを加えて炒めます。

2、豆腐と水、卵、だしの素を入れて少し煮込む感じにして、そのまま水気を飛ばす。

3、仕上げに塩コショウで味付けし、隠し味の醤油を少し垂らして完成。

炒めた食材を一度取り出して別の食材を炒める・・・などと言う面倒な事はしたくないので、次々に食材を投入してそのまま完成させる簡

単な方法です。

使う食材もその時あるもので構いません・・・ニンニクは今回初めて使いました。

アケビの炒め物。

アケビチャンプルに似てますが・・・

玉ねぎと卵だけで炒めるつもりだったのですが、数日前に採取したアケビ1個が目に入ったので、急遽、一緒に炒めることにしました。

苦くなり過ぎないように、スライスしたアケビは塩もみしてしばらく放置後、塩を洗い流してから利用しました。

炒め物。

ベーコンと一緒に炒めてチリソースで濃い目の味付けに。

ビールにあいます。

炒め物。

山で採ったハタケシメジと一緒にバター醤油炒めにしました。

美味しいです。季節限定の味。

アケビとナスの炒め物。

冷蔵庫にナスがあったので、アケビとナスで検索したら、相性が良いようで沢山ヒットしたので作ってみました。

これは良いです。 美味しい♪ おすすめ。

作り方:

1、アケビもナスも切って空気に触れると変色するので、切ったら直ぐに水に浸けます。

アケビの苦みが気に成る場合は、ここで塩水に浸けてアク(苦み)を抜きます。

2、フライパンでジックリと炒めます。

2、アケビに透明感が出てきたら、みりん、味噌、砂糖を入れて炒める。

3、水を加えてフタをしたら3分煮込む。

4、完成!!

炒め物。

鶏ナンコツが食べたくて・・・彩りにニンジンを使い・・・そう言えばアケビもあった!!

茹でながら最後に炒める感じにしたので、アケビは細かくバラバラになってしまいましたが、全体に混ざり合った事で苦みも感じず、美味

しく頂けました。

アケビとブタコマの味噌炒め。

アケビは味噌と肉が、兎に角、合います♪ おすすめ♪

アケビとブタコマ、ギシギシの炒めもの。

コチュジャンで炒めました♪ これは普通に美味しすぎ♪

キンピラ。

多少の苦みがありますが、ゴマ油の風味にピリ辛もあって悪くないです。

今回は単品で作ってしまいましたが、他の野菜と一緒に炒めたらもっと美味しいでしょう♪

作り方:

1、アケビの果皮は、適度に切ったら、サッと茹で、シッカリ水に晒して苦み抜きします。

2、フライパンにゴマ油を引いたら、唐辛子を入れて炒めます。

3、アケビを投入してさらに炒めたら・・・

4、砂糖、醤油、みりんを投入して水気が無くなったら完成♪

アケビ丼。

具は、アケビ、玉ねぎ、オオバコ、トッピングにミツバ。

アケビはスライスして、苦味を和らげるために塩で良く揉んでおきます。

美味しい!けど、苦い・・・。大人のドンブリです。

スンドゥブ。

お店でタレを見つけて・・・何だこれ・・・どんな味だろうか・・・全く知らずに使ってみました。

アケビは塩もみしてシッカリアク抜き(苦み抜き)してから使いました。

スンドゥブの感想・・・酸味のある辛さ・・・嫌いではないのですが、ちょっと私には合わないか・・・何回か食べれば慣れると思いま

す。

スンドゥブとアケビの組み合わせ自体は、違和感ないので、スンドゥブを食べ慣れた方には良いでしょう。

あけび味噌。

作り方:

1、アケビの皮をみじん切りにします。

2、フライパンに油を敷いて、みじん切りにしたアケビの皮を炒めます。

3、砂糖と味噌をやや多めに加えて、“こってり”濃厚な感じに炒めたら完成。

4、具にその他食材を加えても良いです。

もちろん具無しで十分美味しい上に、具無しの方が保存性が高いです。

アケビ味噌:ご飯に。 これだけでご飯が美味し過ぎる♪

ブタコマとネギと一緒に炒めたもの。

これが!! なんでこんなに美味しい!?

僅かな苦みに味噌と肉の旨味が混ざり合って・・・これだけで山盛り食べれそう♪

間違いなく、ご飯に載せたら何膳でも食べてしまうでしょう・・・

手元にあったネギも投入しましたが、時々訪れる、ネギのシャキシャキ感と甘味がアクセントでこれまた◎♪

生卵を載せても美味しいかも♪って、想像しただけで脳みそが涎に包まれる♪

時々急に食べたくなるモツ・・・これも♪

アケビの皮の食べ方は、いろいろありますが、これがいろんな料理に使えて、どれも美味しくなる♪

この食べ方が最高かも!?

ウィンナーに。

味噌とアケビの苦みが大人の味♪

果皮の乾燥保存:

天日乾燥にした方が美味しくなる気がしますが、日の当る良い環境が無いので今回は冷蔵庫にて低温乾燥させました。

カラカラになれば完成。長期保存が可能です。

アケビの果皮を干したものを“あけび干し”、“干しあけび”などと呼びます。

戻す時は、水に漬けて1週間、や、お湯に浸けたり、茹でたり・・・色々な方法があります。直ぐに使いたいときは茹でてしまいます。

戻しても元の大きさまでには戻らず、クタッとした感じになります。

1昼夜水に浸けて戻したもの。(まだ水の中です。)

今回は煮物にするので、これで終了。

干しアケビの果皮の煮物。

1、乾燥アケビを戻しておきます。

2、今回、具は、挽き肉、ニンジン、マイタケです。

良く混ぜ合わせ、アケビの果皮に詰めてかんぴょうで縛ります。

3、ダシ汁、お酒、砂糖、醤油で煮込んで完成。

乾燥アケビを使った料理に向いてます。

苦味のある・・・大人の味です・・・

干しアケビの果皮の寄せ煮。

今回は、アケビの皮の他、にんじん、ちくわ、鳥肉、採取したカラシナの葉、採取したアラゲキクラゲ、採取して塩漬けしていたタケノコ

を使いました。

この干したアケビを一昼夜水に晒した後、“茹でて自然に冷ます”を3回繰り返しました。(ネットで見つけた方法です。)

煮物。

干しアケビのざく煮と呼ばれるものがあったので、それを参考に、味は、出汁、みりん、酒、醤油、砂糖少々。

柔らかくなって味が染みてる♪

写真は漬けた直後。

写真は2ヵ月後、皮を取り除いた所。

熟成しグラスに注いだ所。

甘味と、苦味というかエグミというか・・・少し飲み難い変わった風味となりました。

アケビ酒。

中の甘い実だけを使うと甘いお酒に、皮だけを使うと苦味のある色の付いたお酒になります。両方使う場合もあります。

今回は、両方使う方法です。

両方使う場合、熟成と同時に皮も身も両方取り出す方法と、皮のみ取り出す方法があります。

疲労回復、美容、利尿、新陳代謝促進など。

1、熟した開いた実(綺麗なもの)を使います。

2、皮と実の両方を漬けます。

後で皮だけ取り出せるように、皮と実は予め切り離しておきます。

3、2〜3ヶ月後に苦くなり過ぎないように皮のみ取り出して完成。

アケビの皮のおちょこ。

こちらは、お酒(日本酒など)を注いだら、冷蔵庫で冷やして頂く即席のアケビ酒です。

アケビの皮の苦みが冷やされて心地よい大人の苦みに♪

見た目や雰囲気も一緒に味わいましょう♪

写真奥にも僅かですがお酒が入ってます。こちらは、嫌味の無い優しい甘味も加わって・・・不思議で美味しいお酒になりました。

お酒に浸けた直後。

右は、本にあった通り、種も一緒にずっと浸けていたもの。

左は、実を溶かしたら、直ぐに種を取り出したもの。

どちらも濁りは底に沈み、上部は澄んだお酒に。

4ヶ月半後。種も浸けていたもの。

4ヶ月半後。種は直ぐに取り出したもの。

1年1ヶ月後。

アケビの実の白酒。

これは“食べる薬草事典”に載っていたものです。

種子ごと2〜5倍量の清酒かホワイトリカーに入れ、実を溶かして作ります。

種子は20〜40日後に取り出します・・・が!!

作ってみたら・・・種子を浸けていたものは、なぜか色が着いて茶色に・・・これでは、白酒ではない!!

で、種子を直ぐに取り出したバージョンも一緒に作ったのでした♪

これは、甘くてまろやかで、すこしトロミのある・・・濁ったお酒・・・どぶろくっぽい♪

マッコリが好きな人は、これも好きでしょう♪

ちなみに、急ぐ場合は日本酒に入れて2〜3日で飲んでも良いとか♪

さらに他にも作り方があるので・・・またいつか♪

アケビの皮が完全に埋まるほどの砂糖を入れて10日後。

かなりの水分が出てますが、水を入れてなくてこの水分! しかも皮だけで!

アケビ酵母パン。

さすがに膨らみは、普通のイーストを使った時の半分以下です。

焼きたての時は超ふっくらもちもち♪ でしたが、冷めたら硬くなりました・・・これは成功!?失敗!?

村上光太郎さんの本「食べる薬草事典」には、

アケビの果実が浸かるくらいの砂糖とともに容器に入れ、1週間以上置くと汁が出る。これがアケビ酵母液で、この液で小麦粉を練ってパ

ンを焼く。

と、あります。

これだけの記載では分からない事だらけ・・・今回私がやった方法を書きます。

(来年以降、再挑戦する際に失敗を繰り返さない様に・・・覚え書きです。ここから改良を繰り返していくつもり。)

まず、使ったアケビは1つ。そして果肉は使わず、皮だけを使いました。今回はなんとなく・・・果肉も使う!?

アケビの皮と砂糖を一緒にして放置するのですが、水は一切使いませんでした。合ってる?

出て来たアケビ酵母液、パン一斤作る時の水の量の9割程度でした。残りの1割を追加する際、水道水では塩素があるので、湯を沸かして

冷ましたものを・・・が、まだまだちょっと熱かった! 酵母を殺してしまった!?

アケビ2個で酵母液を作れば、水を追加する事なく使えると思います。

パンを焼く時は、ホームベーカリーを使いました。説明書に載っていたパンを焼くレシピを少し変更しました。

まず、水はアケビ酵母液に変更。そして砂糖も使うのですが、今回はアケビ酵母液を作る際に大量の砂糖を使ったので、ここでは砂糖を使

いませんでした。

ホームベーカリーのモードに“天然酵母パン”モードがあったので、これを使いました。焼き上がりまで7時間掛かりました。

こんな感じ。

ムベの葉は厚くやや光沢があります。

アケビと違い、冬も葉が残ります。

8月下旬。実。

10月下旬。

11月上旬。幾つかありましたが、この頃が完熟。

12月中旬。あちこちで葉が紅葉したり落ちたりする中・・・ムベの葉はまだ緑色でした。

ムベの実。

アケビと違い、実の表面は光沢があり、リンゴの様です・・・果皮の内側はザラザラした部分があります。

アケビと違い苦味がないので食べやすいです。

ムベ。

アケビと違い、熟しても割れないので色付いたものを頂きます。

中には種がいっぱい・・・種ごと口の中に入れて、柔らかい部分を吸って頂きます。

嫌味の無い、爽やかな甘味でとても美味しい。

ムベの芽の巣ごもり。

ムベの油味噌炒め。

ムベの果皮を使います。

湯通ししたら、適度に刻み、豚肉と一緒に炒めて味噌と砂糖で味付けします。

今回はオリジナルでニンニクも一緒に炒めてあります。

アケビの様に苦味は感じませんでした。

美味しくて箸が止まらない・・・お酒のツマミとしても普通にオカズとしても美味しく頂けます。

浸けた直後。

約1年後。

ムベ酒。

皮を取り除いて中身だけで作る場合もあります。今回は、一つは中身だけ、もう一つは皮付きにしてみました。

1年程の長期間漬ける場合、皮があったほうが美味しくなるとか・・・

氷砂糖など入れてないのにまったりと甘い・・・しかも、甘いだけじゃない深い風味も。